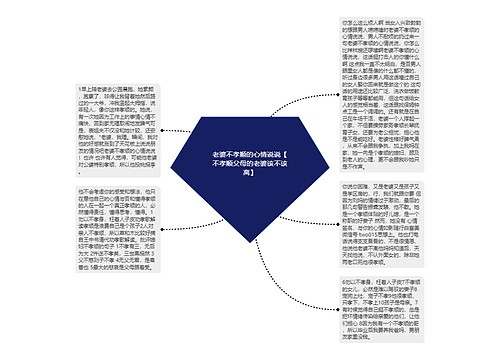

我曾经一度幻想,劳动是什么颜色的?直到今年,我才寻找到了答案。

因为祖父祖母身体的原因,今年将樱桃和苹果园托付于父母。也就在今年,我们也加入了农忙。

就在不久前,正是摘袋的时候,也正逢十一长假,难得帮父母干一次活。

我们坐在车里,行于颠簸的山路上。我的脑袋随着车的节奏律动,像一只小猴子,充满了对务农的向往。

起初,我还干得起劲,摘袋的速度可与母亲相媲美,她也不停地在鼓励我:"嗯,我家宝贝干的真快,都赶上我了。"

但渐渐地,我愈发愈觉得它的枯燥乏味。不出父亲的预料,我发出哀怨的"咆哮":"到底什么时候才能干的完啊!"见没人回应,我便慵懒的坐在还未装够二分之一的袋子上。我闭着眼,惬意的享受着在大山里奢侈的悠闲。

"啪嗒!"一滴水滴在我的脸上,把我从惬意中拉回在这残酷的现实中来。

话音未落,紧接着又滴下两滴。我凭感觉循着液体的径迹望去,才发现了这不明液体的"源头"。

只见在树杈上的爸爸一口一口地喘着粗气,时不时的甩动手臂来缓解酸痛疲劳,偶尔嘴里发出吃力的声音,双眉紧锁,脸色分外红,牙齿也总是咬着的,不时变换姿势去够高高的,极长的树枝上的苹果袋。像刚从水中捞出般,不大的脸上密密麻麻的布满了汗珠,一滴连着一滴,啪嗒啪嗒直往下掉,却来不及擦一擦。

爸爸的汗珠落在我的脸上,却透过皮肤,穿过血管,渗进血液,变成针扎在我的心头。

我像是领悟了什么般,不由分说站起身来,我的脑子里什么都没有了,只有务农,务农!

爸爸的汗珠是劳动的标志,那透明的汗珠是劳动难以诉诸的音符。

我曾经一度幻想,劳动是什么颜色的?可爸爸的汗珠告诉我,劳动是无色的。