回乡村的800字作文(优选6篇)思维导图

几点疏雨

2023-05-08

回乡村的800字作文 第1篇“木落雁南度,北风江上寒”,落叶飘零,大雁南飞,站在江岸边,吹来寒冷的北风阵阵,城市中一片悲寂。时间眨眼而过,转瞬就来了秋天,今年秋天来地特别早,望着农村一片灿黄的景象,心想自己的家乡,不也是农村吗?我何不去看看呢?乘着汽车,路上坑坑洼洼,一路颠簸地行驶在乡间的路上。

树图思维导图提供《回乡村的800字作文(优选6篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《回乡村的800字作文(优选6篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:aa455a237830966a30aa242c172c583b

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

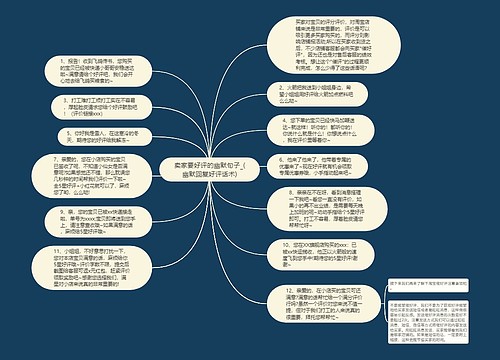

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a