送葬坐车作文(合集10篇)思维导图

满身疲倦

2023-05-08

送葬坐车作文(合集10篇)

送葬坐车作文 第1篇每当我看见奠字,就会想起那次葬礼,每想到那次葬礼,就勾起了我无尽的思考。那天我和妈妈去参加单位同事父亲的葬礼。六点多钟,出灵了。灵车拉着骨灰盒来到了墓地,把骨灰盒埋入了地下,让老人入土为安。

树图思维导图提供《送葬坐车作文(合集10篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《送葬坐车作文(合集10篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5af4fbf351c6f9963d7fe8eaa7ebc0df

思维导图大纲

相关思维导图模版

送葬坐车作文(合集10篇)思维导图模板大纲

送葬坐车作文 第1篇

每当我看见奠字,就会想起那次葬礼,每想到那次葬礼,就勾起了我无尽的思考。

那天我和妈妈去参加单位同事父亲的葬礼。六点多钟,出灵了。灵车拉着骨灰盒来到了墓地,把骨灰盒埋入了地下,让老人入土为安。我心里产生了一丝莫名的酸楚,可我发现妈妈旁边的几个同事还在那嘻嘻哈哈地吃着瓜子,唠着家常,真感觉不出是在办丧事。

过了一会儿,大家又来到了饭店座席,每个人脸上都洋溢着笑容。老人的几个子女虽然胸前配着白花,手臂上戴着孝符,可拿着杯子、啤酒、饮料挨桌敬酒、递烟,嘻嘻哈哈,祝大家吃好喝好,客人也是一样上完了礼钱,吃完了饭坐着唠嗑,除了墙上那大大的奠字和老人的遗像外,根本看不出来是办丧事。

这场葬礼,这场酒席,应该为了谁,应该代表什么,我想是为了让老人在九泉之下安息,也代表了一份孝心,酒席中客人上的礼钱是表达了对死者的尊敬。可现场的气氛却与他的意义完全不符。

即使是一个素不相识的人死去,出于人类基本上的良知也会为他祷告两句。现在许多人的心像被冰封住了一样,父母去了,那种痛苦也会一闪即逝,我真希望用社会了力量,唤醒这些人的良知,把爱的温暖撒向人间。让我们生活的这个世界更加美好吧!

送葬坐车作文 第2篇

一场持续了近十天的大雨,坍塌了我家一排厦房,埋葬了我的奶奶。这是我第二次经历亲人的离世。6年前,我目送外婆去了另一个世界。

那年,我还是个不懂事的小孩子,肤浅地只知道北京成功举办奥运会的喜悦,却不懂亲人离去的悲苦。我仍记得守灵的那天晚上,楼下灵堂前亲人们哭天喊地,楼上的我却为了活跃气氛,唱起了当时流行的《北京欢迎你》。我至今都无法原谅自己那晚对亡灵的亵渎——再好听的歌唱出来都像乌鸦的叫声,丑陋无比。我想,如果妈妈知道我那晚的举动,一定会流下伤心的眼泪,掺杂着失望与悲痛。

6年过去了,我也不知目睹了多少亲人披麻戴孝悼念长者的场景,每一次我的内心都会有所触动。虽然只是路过,我亦不会露出一丝喜色,而是在心中默默地为逝者叹息,为生者祈祷。先前犯过的错,我学会了改正。

奶奶躺在冰棺里,灵前爸爸哭得悲痛欲绝,我真的无法平静下来:奶奶的脾气和爸爸一样,我实在无法想象这么多年来两个同样暴躁的人是如何相处的。奶奶生前,我总能看到她跟爸爸针锋相对的场景,空气中仿佛弥漫着火药味,有种一触即发的生猛感。而现在,这一切都不会再有了。

棺材被抬上灵车时,爸爸跪在车前,涕泗横流。那时刚下过雨,农村的地面尽是泥巴,他跪着,继而又趴着,甚至一度哭得晕倒在地。白色的丧服早已变成了泥土色,狼狈的身影里蕴含着多少懊悔与无助?我想,爸爸一定很后悔,也一定很自责,曾经那么频繁地与唯一且至亲的母亲争吵。

是否只有在失去时才懂得珍惜?这句话我们或许都反省了很多遍,却从没有纠正自己对爱的挥霍。

灵堂前,姑姑姑妈哭哑了嗓子,灵堂外空旷一片。坍塌了的几间厦房都已经收拾干净了,只有门口的一间用来当做灵堂的平房。这,就是我家破败的现状,就像奶奶的一生,勤俭节约,却并不比别人幸福。直到最后,房倒了,自己也跟着走了。

奶奶一辈子风风火火,干净利索,连走都走得这么干净,没被倒塌的房子压得半身不遂,没给子女留一丝麻烦。只是,留下了无尽的伤痛。

虽说人固有一死,但这种突如其来的灾难总让人难以接受。爸爸甚至连路都走不稳了,仿佛一下子苍老了许多。我没能见到奶奶最后一面,直到入棺下葬,我都没能见到她。一张相片,就成了寄托思念的唯一信物。

人的一生终究不会太长,该珍惜的就不能挥霍。不要在年轻时埋葬了爱与感恩,年长之后又埋葬了至爱之人。

送葬坐车作文 第3篇

你仰望李白吟咏过的月亮

会不会匆匆挥去月亮漫洒的银光?

你亲吻马可波罗走过之处

会不会缓缓拂去尘埃的轻扬?

打马十月捧起你滚滚流淌的热汗

庞贝人呼吸过的空气里弥漫醇香

路人的背囊里置放着一把瑶琴

日月星辰伴奏唱响久违的'故乡

来到四月 愈来愈浓的春色

穿越时空延续了几千年的兴衰

梦就在大漠深处绽放

有你的凝视山河怎么会老?

用我的诗情绚烂单调的梦乡

铁马冰河演绎转身的距离

历史的漩涡里激荡着滚烫的血泪

斡难河畔淡淡的熏衣草香

伴你挥舞金戈铁马的神勇

看夕阳下大漠苍茫!

没有了篝火听不见琴声

在干打垒的房屋里雕刻时光

彗星疯长着风灯般的思念

上帝用梦境挥洒情殇

当晚霞从草原消逝

当激情归宿心底

是我!

我在马头琴的低诉中

送葬坐车作文 第4篇

透过窗,红红的太阳,已渐渐升起,屋前的树上,停驻着几只小鸟,叽叽喳喳的叫声与低沉的哀曲交织成一片。一夜未睡,按照习俗,要为父亲守灵,双脚的膝盖也跪的发麻发肿了。

昨夜,是葬礼中的大夜,所有的亲朋好友都来参加,来为父亲送别。

我跪在偌大的灵堂中,前方是父亲的遗像和骨灰,有火炉,有燃香,有香烛,烟雾弥漫。我身后坐着很多人,一片安静,我成为了最引人注目的主角。

我不会哭,只会流泪,这里所谓的"哭"是葬礼中的边哭边说,如同讲述故事般的要将父亲的毕生事迹将大家做一个陈述。所以邀请了一个"孝女"为我哭泣,她一袭白衣拽地,面色凄楚,哀怨的哭唱起来,我木然的跪在她的身侧。她的言辞很丰富,这个对于她来说其实就是个工作,已经驾轻就熟了,依然佩服她的表演力。

她的表演,几乎让全场动容,无不落泪。当她开口第一句:爸爸啊.....,尖锐的嗓音,通过话筒显得无比刺耳,那个瞬间,如同一片薄而锐利的刀片深深划过我的心脏,顿时鲜血泊泊,疼痛难忍。

一个婶婶走近我,拉我靠在她的怀里,轻声给予我安慰。

我跪到了午夜12点,直到人群渐渐散去。夜,已经很静了,乡间的夜晚,最不乏就是蛙声虫鸣,如若平常,我一定无比欣喜,驻足聆听,此刻,却,视若无睹。

亲人们都陆续都离去了,剩下我一个人呆在灵堂中,从前那个胆怯的我似乎在一夜间就无畏了。临走前,那个风水先生告诉我,油灯千万不能熄灭,我就一整夜死死的盯着那个油灯,盯的累的时候,就看看周围,看着既熟悉又陌生的四周,往事历历在目,如今却与父亲阴阳两隔,泪水止不住的滑落。熟悉的房屋中有了一个五彩缤纷的灵堂让我觉得好陌生好害怕。一直跪着直到天明,其实是想通过疼痛的感觉让自己清晰的认识到现实的存在,直到参加葬礼的人又回来了,一起将父亲送到陵墓中安息。

那天清晨,小雨纷纷,为父亲送葬的都是家中的亲人,出殡的队伍排的很长,弯弯曲曲的走的像是一条小蚯蚓,每个人都身披麻孝。我穿着一袭黑衣,头上披着白色的孝帕,腰间栓着厚厚的麻绳,双手捧着父亲的遗像走在队伍的最前端,身后是一群低泣声和锣鼓声响。漫天飞舞的金黄色纸钱,偶尔飞落在我的头上,我已经没有力气去将它拨开。乡间的小路,泥泞遍布,从家中到父亲的坟地其实不远,我却走的极其艰辛。道路两旁田地里的禾苗已经见长,雨点落在他们身上,渐渐形成一个个露珠,晶莹剔透的滚动着落入泥土中。我觉着他们好像也在哭,为这个孤零零捧着遗像的人儿而泣,我的眼睛像是坏掉了的水龙头,泪水无意识的不停落下,好像已经和心无关,因为已经感觉不到任何的疼痛和悲伤,任泪水肆意漫延。

这段路好长,长的足够我回忆父亲生前的所有,他的音容笑貌,活灵活现在我心间浮现;这段路好短,短的不够我有足够的时间来理清自己的思绪,说服自己接受这个晴天霹雳。队伍终于到达墓地,风水先生站在墓碑前方,依葫芦画瓢的进行着例行程序,看着前方那个狭小的墓地,父亲的偌大的身躯现在就化为小小骨灰盒里的尘埃,然后将长眠于此,心中不舍,心疼所有的情绪一拥而上,这一刻终于隐忍不住,跪在父亲坟前,嚎啕大哭,哭尽心中哀痛,哭父亲的撒手离去,哭自己的孤苦无依,所有折磨自己已久的悲痛都彻底的歇斯底里的发泄出来。我不知道,那是一种什么样的习俗,将父亲送至坟地后,风水先生就让我转身离去,回家。我无法理解,我心目中多么不舍,起码也要让我看着父亲的骨灰安静的入墓,然后封上墓碑,起码也的让我在父亲的坟前认真的磕上几个头,感谢父亲的养育之恩,以慰父亲在天之灵

我已无力再去挑战习俗,听从了风水先生的话,转身离去,一步一回头的凝望着父亲的坟地,泪水簌簌而下,心中无尽的委屈,舍不得父亲,想再陪陪他,想再听他给我讲讲历史的故事,想再看看他最得意的书法,我知道一切都不可能了,他将长眠于此,而我,却将离他越来越远,越来越远。

捧着父亲的遗像往回家的路上走去,雨停了,地上依旧泥泞不堪,脚下全是泥,我不禁将父亲的遗像抱的紧些,更紧些,期望着能离父亲更近一些,期许能得到一丝温暖。回到家中,将父亲的遗像悬挂客厅中央,几天几夜未合眼的我昏倒了,我一直认为电影中人物的昏倒极具戏剧性,而且不真实。那一刻,我真的失去了意识,也许是累了,也许是困了,我长长的睡了一觉,屋外喧闹无比,所有人都为午餐忙碌着,炒菜的声音,打牌的声音,欢笑声,一切都显得好不真实,所有人似乎都瞬间遗忘了父亲,仿佛他已成过去,突然就转悲为喜了。睡梦中的我,想了好多,又什么也想不动了,似乎只有我一个人沉寂的浓浓的悲伤中不可自拔,有两种声音同时对我说,一个声音告诉我"睡吧,睡吧,醒来了一切就过去了",另一个声音告诉我"为什么如此喧闹,外面的人都在做什么,我为什么会在这里,父亲呢?"我终究抵不过疲惫已久的身躯,沉沉的睡去,我依旧清晰的记得,眼角滑落的一滴眼泪。

送葬坐车作文 第5篇

今天晚上,是爷爷去世第四天,我再次来到了爷爷的灵堂。

伤心欲绝的我听着乐队唱的歌,情不自禁地想起了以前与爷爷一起玩耍的点点滴滴。泪水如潮水般涌来,眼泪模糊了我的双眼。心里如刀绞一般难受,和蔼可亲的爷爷,就这样与世长辞,离开了这美妙的世界。

一首首使人陷入无限悲伤的歌曲中,许多亲朋好友都不禁泪流满面,连我那堂堂七尺男儿的爸爸都流下了宝贵的眼泪。

是呀,他怎能不哭?是他爸爸呀,从小爱他疼他的爸爸呀!最亲最爱的人都离他远去,还有谁疼爱他呢?

爷爷,希望您在天堂过得比人间幸福,吃香的喝辣的,天天打麻将,开着跑车到处逛。多结交一些朋友,不要孤独。儿女,孙辈,亲朋好友们都在人间祝福你快乐安康,小日子过得充充实实,不要留下遗憾。

爷爷,祝您一路走好,一帆风顺,愿天堂没有伤痛。

送葬坐车作文 第6篇

我终于明白,奶奶为什么要先回老家了,因为村里有个长辈去世了。我应该叫那长辈什么呢?爸爸说大了我五辈,要搭梯子叫,跟我们家很亲。

又是大雨纷纷,狂风大雨,显然老天都很伤心。奶奶带着爸爸、姐姐和我去送葬。

我和姐姐打着雨伞,忧伤地走着,气氛真的很糟糕。由于爸爸要帮忙,我和姐姐跟在大部队靠后一些。

走了一段路程,终于可以休息了,我感觉很累,姐姐更累。我赶紧跑到前面对爸爸说:"爸爸,我太累了,你背我吧!"

爸爸又说:"我还有事,你这么大了要坚持,只有送到目的地,才能表达你对老人家的尊敬。"哎,真的是累呀!

姐姐大声说:"你还是男人吗?都没有我一个女孩子走得快。"我也大声说:"你个子那么高,还可以储存很多力量。你看我又胖又矮,一会儿就累了!"姐姐瞄了我一眼,又继续往前走了。

继续走了一段路程,突然又停在了半路上,可能是太长了,要休息会儿吧!我也蹲在地上休息了一会儿。太脏了,全身都是泥巴,特别是脚上,都被覆盖了。

终于到了目的地——公墓,爸爸叫我们在下面等,我也只好听了爸爸的话。

带着悲伤的气氛,终于弄好了。返回的时候发现,蚊子也送了我无数个大红包,是真的累呀!

送葬坐车作文 第7篇

葬礼,对我来说是多么的可怕,它曾使我从没见过亲祖父一面,它曾让我最好的朋友一次又一次的受到心灵的创伤。我怕它,但当我真正接触到它时才知道那不是怕,是无情泪水的开始,一次心灵的洗洁——

那是一个秋高气爽的夜晚,明月高高地悬挂在空中,就是在这宁静的秋夜的7时,祖母静静地沉睡去了。接到这个惊人的消息,我们不禁痛哭起来。

2006年的12月9日,我们赶回东阳参加祖母的葬礼。穿着白葬鞋,穿着爸爸的白色大衬衫,我们来到了祖母的小房间。一个个五彩缤纷的圈花在我眼里再也不那么漂亮了,那里浓浓的悲伤气氛使我们刚一踏进房间,泪水就盈满了眼眶,就连坚强好胜的妈妈和阿姨也不禁暗暗流泪了。在祖母的书桌上,摆放着祖母生前的遗照,妹妹轻轻拉拉我的衣角,问道:"祖母在哪儿呢?我好想见见她,我好想她。"我听了不知道该怎样跟她说明白,我不希望妹妹那么小,就受到心灵上的痛苦。身旁的爸爸好像看出了我的顾虑,于是弯下腰来对妹妹说:"晨晨啊,祖母到了一个很远很远的地方去见祖父了,舅舅想现在他们正在像一个游乐园一样好玩的地方玩耍呢!"妹妹懂事地点了点头。

轮到我们这代拜祖母了,随着我们头一次又一次地碰地,火化工作便拉开了围幕。外公将一堆木柴点燃,我们手拉着手,围着点燃的木柴转圈,一起高声唱起家乡的葬礼歌,想念祖母。

烟渐渐变白,变灰,变黑,丝丝雨帘好像也在为祖母致敬。谁都不会忘记这次心灵的洗洁,一次失去亲人的痛苦!这是一次全新的体验,这是一次全新的开始,我一定要勇敢地面对它!

送葬坐车作文 第8篇

天气阴郁沉重,黑云低低的垂在空中,雨水在云层里发酵,还未露面,就已吸入哭泣的味道。夹杂着地上泥土的腥气,混合着悲伤痛苦的思绪,这是葬礼的序曲。

花店老板捧出了今天最新鲜的花朵,个个娇艳欲滴,水珠在纤柔的花瓣上滚动,荡涤着记忆里最深处的豆蔻年华。而在迷得人们眼花缭乱的群芳中,我只记得一抹妩媚的黑色——在最美好的季节里,在最难忘的青春里,一朵黑色的玫瑰永远迤逦地盛开。

路上的行人行色匆匆,目光笔直,然而何时才是尽头,何地才算终点?透过花店的玻璃窗,绿油油的藤蔓拉扯着眼眸里的挂念,呼啸而过的汽车撕碎了一路的风尘。我仿佛就要望眼欲穿——乌云背后,那些对我来说极其奢侈的阳光。

而阳光的命运就是躲在乌云背后,默默接受地狱般的洗礼。我付了钱,老板为我细致的打包。黑色的油纸拥抱着朴素的花束——命运注定曲折离奇,她一定想不到自己会被披上尸衣,躺在一双沾满罪恶的手里,踏上颠簸的救赎之旅。

雨依然不忍落下,是伪装的坚强,还是在漫长的时光里流干了泪水。瑟瑟的凉风拂过脸颊,鼻子多了些许酸楚。汽车渐渐驶离城市,视线也渐渐变得清晰,车轮在屁股下疯狂地滚动——慢些吧,慢些吧,风景消逝的慢些,记忆消散的慢些,还有那离去的脚步——且允许我最后一次沉浸在那段岁月里——那一年秋天分别之后我们再也无法活着相见。

手中的花束,在颠簸中战战兢兢。我轻轻地抚摸——如同抚摸着你的头发——散落在肩上,游走在指尖。再深入骨髓的情感,也都是过眼云烟,当时的我多想这么冲动下去,继续把你留在身边,就算这是错误的抉择,就算这是痛苦的深渊。而你和我都是命运忠实的信徒——我一头扎进我自始至终的孤独,你遵从上帝的意志,遇见了让你"重获新生"的男人,而我所能给的只有深深的愧疚与满满的祝福。

树影如梭,光阴似箭,汽车稳稳的停下。车上早已空无一人,我下了车,司机隔着车窗向我微笑。

手中的花束,还残存着我的温度,穿过一片低矮的丝柏之后,冰冷的灰色十字架在远处若隐若现。我下意识地抱紧了手里的花束,只见送别的人群三三两两,聚集在坟墓四周,看来尸骨已然下葬。紧接着,在我遥远的注视下,葬礼开始了。

我加快了步伐,我绝对不能错过你的葬礼!

错过,错过,人生只有不断的错过吗?看着苍白的牧师站在十字架前祷告,看着你的家人掩面而泣,伤心欲绝,我相信此时的你一定也会像婚礼时候一样的幸福快乐——因为你没有虚度此生。瞧啊,你有两个聪明伶俐人见人爱的孩子,你有一个对你无微不至并且深爱着你的男人。虽然你的生命终结于此,可是悲伤始终是暂时的。对你而言,所有伤痛只存在于过去,你的亲人亦是如此。

送葬坐车作文 第9篇

上星期六,我捉到了一只绿色的蚂蚱,可是捉到它的时候,它就与世长辞了。于是我准备给它举行了一个"盛大"而庄严的葬礼。

我首先对娃娃们发出了邀请,于是便有了12个"人"的参加。它们是:三个洋娃娃、一只"鸭子"、一只"兔子"、一只"小猫",还有"大虫",谜语"大师"、"小羊"、两只小恐龙奇奇。接着我端来了我养的小花盆,放在阳台上,又用一块白手帕盖住小花。娃娃们依次立在墙边,主持葬礼的"小猫"走上来庄严而沉痛地"告诉"大家这个不幸的消息。灵车玩具汽车开来了蚂蚱躺在白纸中,我把它放在了花盆旁。较小的玩具立刻排成三角形开始奏歌。我又用小铲刀挖开了花盆里的土,把蚂蚱放了进去又铺上了土。按照习俗是要磕头的,我又用手帕叠成长方形,让娃娃们依次给它磕头。我给土上浇了些"圣水",这时洋娃娃安要给死去的蚂蚱跳一支舞,她跳得那样熟练,长发随着头飘动。葬礼结束了。

别了。,我的小蚱蜢!

送葬坐车作文 第10篇

天,阴沉沉的,一直延伸到了地平线,昏暗着,仿佛在为某个人悲伤,也或许是所有人。此时的'我,跪在地上,隔着一群戴着白色头巾,披着白色衣服的人,我的面前是一座白色的帐篷,里面放着一副棺材,上边盖着大红的锦布,它的正前方是一张巨大的黑白照片,上面是一位苍老的老妇人,没有任何表情。

"起棺…!"那悠长的,尖细的陵川方言,像是一道催命符,催下了她亲人的泪水,催出了她们的一声声哭喊。当一个女人哭时,你会怜悯,但当一群女人的哭喊此起彼伏地回响在你耳边时,我只感到害怕,那哭声令我毛骨悚然,那哭声像是群鬼游街,那哭声像是冷风吹过窟山时的呜咽,那哭声甚至是冰冷无情,假惺惺的。

我面无表情的随着众人起身,跟在后面。我看到了路边的人,他们都不过是路人甲而已。看见我们,他们纷纷驻足,不是为死者哀悼,只是在看一场戏,看孝子为母亲哭得昏天黑地。他们面无表情,眼中没有任何波澜起伏,因为,这些都与他们没有关系,他们与死者非亲非故,即使想到什么,恐怕,只是知道这世上死了一位老人而已,别无其他。

过了十字路口,再走了一段路,就上了车,从落雁路出发,过梅园西街,到小安山,一直走到礼义的大义井村。进了村子,在一条比较大的路上,停了,只听见有人说了许多话,我都听不懂,然后,妈妈和姨姨们就又趴在姥姥的棺材上哭叫,过会子,有乡亲架开了她们,在妈妈回头的时候,我看见,妈妈的脸冻得通红,面颊上尽是泪水,眼睛哭得肿得像个核桃,仍旧饱含泪水,厚厚的嘴唇大口大口的喘气,头发蓬乱,整个身子无力的倒在旁边的人的身上,像是一下子老了十几岁。我知道,妈妈心中一定非常痛苦,毕竟,失去的是自己的亲生母亲,尽管老年时姥姥精神不太好,经常骂得妈妈流泪,可妈妈还是尽心尽力地照顾姥姥。

我不知道,表哥和舅舅,还有家中的那些男丁,是否在流泪,但我明白,他们心里一定不舒服。我不知道,那些女眷的哭声中,哪些人是痛彻心扉,哪些人是虚情假意,但我明白,他们都在痛苦,即使是装相……

姥姥走了,再也不会回来了,她不会再痛苦了……

查看更多

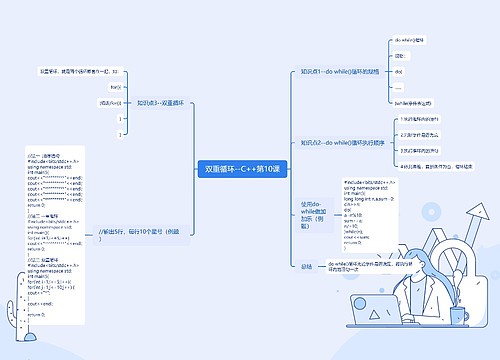

双重循环--C++第10课思维导图

U681790912

U681790912树图思维导图提供《双重循环--C++第10课》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《双重循环--C++第10课》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:82c73cb7b116c51834732b79206334eb

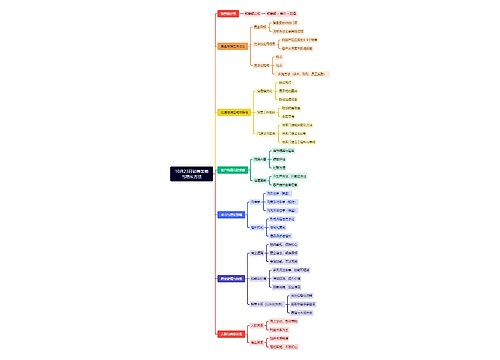

10月23日销售策略与增长方法思维导图

U245265618

U245265618树图思维导图提供《10月23日销售策略与增长方法》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《10月23日销售策略与增长方法》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d998fe0a78e8eaeb6995f2b2cc9fb43e

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心