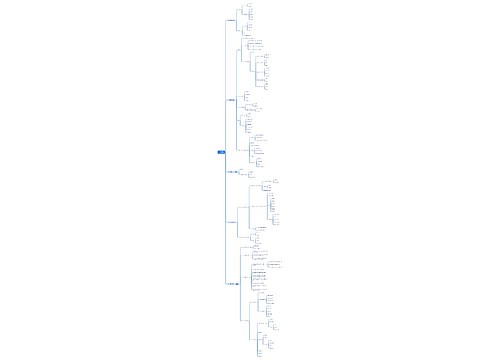

关于菜园的优美句子精选21句思维导图

草莓味的你

2023-04-24

关于菜园的优美句子精选21句

(一)、半红半绿的辣椒像害羞似的,藏在茂密的绿叶中(二)、小辣椒的花不漂亮,果实却缤纷艳丽,有红的白的浅紫色的桔黄色的红色的小辣椒好像一只成熟的小草莓白色的小辣椒像一位披着白纱的妙龄少女浅紫色的小辣椒就像薰衣草的第二代橘黄色的呢,就像一只小火炬。

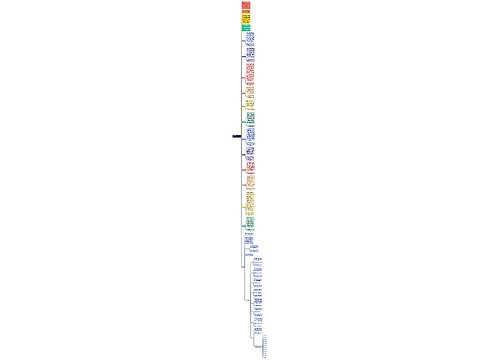

树图思维导图提供《关于菜园的优美句子精选21句》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《关于菜园的优美句子精选21句》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:84d1ac6d7a4566c9db5af4f67058b68e

思维导图大纲

相关思维导图模版

关于菜园的优美句子精选21句思维导图模板大纲

(一)、半红半绿的辣椒像害羞似的,藏在茂密的绿叶中

(二)、小辣椒的花不漂亮,果实却缤纷艳丽,有红的白的浅紫色的桔黄色的红色的小辣椒好像一只成熟的小草莓白色的小辣椒像一位披着白纱的妙龄少女浅紫色的小辣椒就像薰衣草的第二代橘黄色的呢,就像一只小火炬。

(三)、走进秋天的菜园,只见火红火红的辣椒像一个个长钩刀;碧绿碧绿的白菜正排着整齐的队伍好像在向人们招手;又细又长的黄瓜穿着一身绿衣裳头戴一顶小黄帽,真是可爱极了!

(四)、秋姑娘来到菜园里,辣椒像个牛角挂在枝头上,可真精神

(五)、看看前边那辣椒像一棵棵的小树,远远望去,在辣椒棵上长出的红辣椒像是一簇簇的花朵

(六)、我往辣椒地里望去,只见一串串辣椒像一把把小伞挂在辣椒树上,红红的,十分耀眼

(七)、秋姑娘走进菜园里,辣椒像一个个牛角,精神抖擞

(八)、夏天,大雨过后,菜园里的小菜们都喝了个痛快,在快速地生长着,辣椒像长得像羊角,茄子穿着紫色大衣神奇地挂在茄子秧上。

(九)、田里,韭菜绿油油的,茄子秧上挂满了嫩茄,半红半绿的辣椒像害羞似的,藏在茂密的绿叶,还有西红柿

(十)、红彤彤的辣椒像一个个小朋友笑红了的脸

(十一)、咦!怎么是倒挂着走呢?难道是个被施了魔法的小丑?辣椒像一串串喜庆丰收的鞭炮,火红火红的。

(十二)、辣椒像那一朵朵火红的小花,装点着如琥珀一般的乳黄色的汤

(十三)、菜园里有好多各种各样的菜,远远地看去黄瓜像一把粗粗的刀,番茄像灯笼,青辣椒像绿色的月亮我们都摘了自己喜欢吃的蔬菜

(十四)、那熟透的水稻,看起来好像一片金色的海洋,稻谷小妹妹在秋风姐姐逗乐下,兴奋得手舞足蹈;小辣椒像月牙儿,更像歪了嘴的毛笔头;甘蔗,又长又粗壮,像一个个粗壮的小伙子。

(十五)、调皮的秋姑娘又蹦蹦跳跳地来到了菜园里,胖大个儿的南瓜们像一个个很大很大的灯笼,火红的辣椒像一把把飞刀,白白胖胖的大白菜正在举行谁最胖比赛

(十六)、到了田地里,那紫莹莹的茄子像一个个穿着紫色衣裳的胖娃娃挂在枝头;那红彤彤的辣椒像一个个生气的小孩子;那绿油油的大白菜好像一个个守卫菜地的勇士

(十七)、辣椒像一串串小灯笼,迎风摇晃着

(十八)、辣椒像一个害羞的小姑娘,低着头,害羞极了。

(十九)、菜园里西红柿和辣椒像红灯笼,花生在土里捉迷藏,好一片丰收的景象,农民伯伯笑得合不拢嘴

(二十)、那红彤彤的辣椒像一个个小灯笼挂在树上,风一吹,他似乎能发出叮叮当当的响声

(二十一)、我扶着墙走出了厨房,妈妈一下就看出了我没干什么好事,忙跑到水池里接了一杯水,让我漱口,可是漱了好久还是不行,辣椒像惩罚我一样,久久不肯散去

(二十二)、我欣喜若狂,捧起辣椒像得到了宝贝似的一路小跑溜到卧室,反锁上房门

(二十三)、秋天的菜园里,红红的辣椒像一串串鞭炮;金黄色的南瓜就像一个个胖娃娃真惹人喜爱!绿色的丝瓜带着一顶黄色的帽子非常可爱!红红的西红柿像一盏盏灯笼好像正在给人们打招呼呢

(二十四)、秋姑娘蹦蹦跳跳地来到了田野里,田野里的蔬菜可真多呀!绿油油的白菜你挤我碰,争着要人们去摘呢!火红火红的辣椒像圣诞老人的帽尖儿,红彤彤的西红柿向小朋友们的脸蛋

(二十五)、田野里,红红绿绿的辣椒像一个个小娃娃,时不时探出头来,看看有没有人来摘它们

(二十六)、五颜六色的辣椒像灯笼,又像柿子

(二十七)、辣椒像一个个小灯笼,有绿的、黄的、红的

(二十八)、田野里更热闹了,金黄的稻子熟了,它们不停在笑呀笑,结果笑弯了腰;一串串火红的辣椒像鞭炮;绿色的丝瓜在叶藤上嘻嘻哈哈的荡秋千;农民伯伯们穿梭在田边地间,脸上露出了丰收的喜悦。

(二十九)、乡村的田野一片秋色,辣椒像小火苗在秧间跳跃,黄澄澄的杏儿冲着我微笑,菠菜像绿色的地毯铺满菜园,桃子在微风中跳着舞蹈

(三十)、秋天,有一盒五颜六色的蜡笔,看,它把红色给了辣椒,火红的辣椒像一个个飞镖,飞啊飞啊,飞走了夏天的炎热

(三十一)、姥姥告诉我,一朵花就能结出一个辣椒来,真神奇啊!我仔细观察长在上面的辣椒,尖尖的辣椒像山羊角一样,让人一看就垂涎三尺

关于菜园的优美句子(篇二)

1、秋天到了,收获的季节也到了,我菜园子里的菜全成熟了。西红柿已经变红了,像一个个红灯笼。扁豆也结出来了,像一个个小兔子的耳朵。茄子结出来时很好看,因为它反光反得厉害,所以看起来晶莹透亮。

2、小菜园美极了!茂盛鲜嫩的蔬菜把田地遮得严严实实。

3、那金黄的油菜,一方方,一块块,似海洋里涌出的一座座小金山,又像是一条条金黄的地毯,在阳光的照耀下,发出夺目的光彩。清风徐来,浓郁的油菜花香,沁人心脾。

4、远远地、映入眼帘的就是各种各样的绿色,绿叶中有着大大小小的黄色的花。走近一点看,两旁的蔬菜像是在夹道欢迎:又尖又小的辣椒、又细又长的丝瓜、像灯笼一样鼓鼓的灯笼椒、表面疙疙瘩瘩的苦瓜、顶花儿带刺的黄瓜、小巧玲珑的圣女果、绿中带紫的苋菜、开着紫花儿的扁豆……这么多的植物在小小的院子里密密麻麻又错落有致地生长着,热闹极了!

5、小袖珍萝卜已经冲出地面了,圆圆的、胖胖的,它的颜色是粉红色。西红柿还没有结果,茂密的绿色枝条上开了一些黄色的小花,像点缀在大草原上的小星星。土豆只开了一些小白花,这些小白花低着头,好像害羞的样子。

6、春天,金灿灿的油菜花在阳光的照耀下变得格外耀眼。辛勤的蜜蜂背着重重的蜜蜂罐去采蜜,回去孝敬年迈的蜂王。也因为它们,油菜花才能结出菜籽。夏天,红彤彤的辣椒和青色的辣椒,形态各异,有的像灯笼,有的像海马,还有的像过年放的烟火。真是千姿百态!秋天,绿油油的白菜丰收了,农民伯伯又拿起锄头来收菜了,收获着他们自己的劳动果实。冬天呼啸的北风吹来了,菜园里没了蔬菜,变得冷清了好多。

7、春天变成了夏天,我家菜园里的蔬菜也都长大了,黄瓜顶着黄花,豆角戴着粉色的花串,灯笼似的辣椒结了出来,香菜也变成了绿色的小扇子,红绿相间的西红柿缀满了秧。

8、小菜园一畦一畦,那大萝卜不管是白的还是红的,缨儿都是翠绿翠绿的;大苤蓝把地皮都拱裂了;白菜挤得没缝儿,叶子向四方伸展,像是在仰天大笑。

9、清晨,我带着刚出生不久的小狗漫步于菜园之中,放眼望去,这是怎样的一个菜园啊!阶梯般的田地上生长着各式各样的蔬菜,深秋的韵味早已带给他们别致的形态,昔日青翠欲滴的叶子上已经绣满了岁月的痕迹,当叶子慢慢凋零时,也就预示着秋天的结束与冬天的来临。

10、今年,我家的菜园格外的美丽。春天里,我同爸爸、妈妈把各样的种子种入花盆中,交水、施肥,慢慢地各种小苗就钻出了土面。刚刚破土的小苗可爱极了,黄瓜苗像胖娃娃的小手,生菜苗像绿色的小旗,香菜苗像绿绿的绒毛,豆角苗顶着种子的皮,仿佛是戴贝雷帽的少年。

11、园子里真美丽呀!红彤彤的西红柿像灯笼一样挂在技条上,把园子点缀得像节日的舞台一样;一串串紫白相间的豇豆,像一条条彩色的飘带,管在玉米杆上;一条条绿油油的辣椒像绿色的翡翠挂在母亲的脖子上;玉米宝宝脱掉小红帽,静静地躺在妈妈的怀里,让妈妈累弯了腰。看到这些景色,我被迷住了,便到处闲逛着,观察着。

12、小菜园的蔬菜可多了,你看菜园的右边就有几棵长长的豆角藤,豆角的藤爬满了支架,结出的又长又绿的豆角多得把支架都压弯了,你看,那长长的豆角像一根根翡翠做的长绳,风一吹,这些豆角娃娃在支架上荡起了秋千,好像在说:"我们已经长大小呢,快把我摘下来吧?"

13、走进菜园,青蛙呼唤我的名字,蚂蚁与我交换眼神,每一种菜都是我的知己,他们迎面送来无边的翠绿,仿佛我也是一棵菜,我脚下长出的根须,深深扎进泥土和岩层,头发变成菜叶,胳膊变成菜的茎,血液变成菜的汁液,在年轮里旋转、流淌。

14、夏天到了,奶奶的菜园里五颜六色,真好看。有又大又黄的南瓜,有又绿又长的黄瓜,还有又青又嫩的丝瓜……那些菜的样子也是各不相同:有的像胖乎乎的娃娃,有的像晶莹剔透的珍珠,有的像一个个小灯笼,还有的像一条条的彩带……其形状也真讨人喜欢。

15、我家的两个菜园,不在大地上,而在高高的住宅楼中。我家有两个露天的平台,上面除了放几盆富贵、艳丽的牡丹花和一些花卉外,每年还都用各式的花盆种植一些蔬菜,这便成了美丽的菜园,在菜园里我看到了一些蔬菜的生长特性,令我的童年更充满了欢乐。

描写菜园花的句子

菜园里,韭菜吐芽,菠菜努嘴,黄瓜秧分叶,豆角苗破土,畦畦朝气勃勃。

菜地里,流着水茵茵的绿色,青菜、卷心菜,韭菜、菠菜,都给露水洗得油光崭亮。 淡红色的番茄,一只只挂在人字棚架上,像一盏盏彩灯。

这棵大菜花的花色白白的,个儿像个娃娃脸。 菜花们都仰起淡黄色的脸,迎着红日眯眯笑呢。

很激动,刚在百度上搜索到:沈从文先生的名作《菜园》。 玉家菜园出白菜,因为种子特别,本地任何种菜人所种的都没有那种大卷心。

这原因从姓上可以明白,姓玉原本是旗人,菜种是当年从北京带来的。北京白菜素来著名。

辛亥革命以前,来城候补的是玉太爷,单名讳瑁当年来这小城时带了家眷也带了白菜种籽。大致当时种来也只是为自己吃。

谁知太爷一死,不久革命军推翻了清室,清宗室平时在国内势力一时失尽,顿呈衰败景象。各处地方都有流落的旗人,贫穷窘迫,无以为生,玉家却在无意中得白菜救了一家人的灾难。

玉家靠卖菜过日子,从此玉家菜园在本县成为人人皆知的地方了。 主人玉太太,年纪五十岁,年青时节应当是美人,所以到老来还可以从余剩风姿想见一二。

这太太有一个儿子是白脸长身的好少年,年纪二十一,在家中读过书,认字知礼,还有点世家风范。虽本地新兴绅士阶级,因切齿过去旗人的行为,极看不起旗人,如今又是卖菜佣儿子,很少同这家少主人来往。

但这人家的儿子,总仍然有和平常菜贩儿子两样处。 虽在当地得不到人亲近,却依然相当受人尊敬。

玉家菜园园地发展后,母子两双手已不大济事,因此另雇得有人。主人设计每到秋深便令长工在园中挖窖,冬天来雪后白菜全入窖。

从此一年四季,城中人都有大白菜吃。菜园廿亩地,除了白菜也还种了不少其他菜蔬,善于经营的主人,使本城人一年任何时节都可得到极新鲜的蔬菜,特别是几种难得的蔬菜。

也便因此,收入数目不小,十年来,渐渐成为小康之家了。 仿佛因为种族不同,很少同人往来的玉家母子,由旁人看来,除知道这家人卖菜有钱以外,其余一概茫然。

夏天薄暮,这个有教养又能自食其力的、富于林下风度的中年妇人,穿件白色细麻布旧式衣服,拿把蒲扇,朴素不华的在菜园外小溪边站立纳凉。侍立在身边的是穿白绸短衣裤的年青男子。

两人常常沉默着半天不说话,听柳上晚蝉拖长了声音飞去,或者听溪水声音。溪水绕菜园折向东去,水清见底,常有小虾小鱼,鱼小到除了看玩就无用处。

那时节,鱼大致也在休息了。 动风时,晚风中混有素馨兰花香茉莉花香。

菜园中原有不少花木的,在微风中掠鬓,向天空柳枝空处数点初现的星,做母亲的想着古人的诗歌,可想不起谁曾写下形容晚天如落霞孤鹜一类好诗句,又总觉得有人写过这样恰如其境的好诗,便笑着问那个儿子,是不是能在这样情境中想出两句好诗。 "这景象,古今相同。

对它得到一种澈悟,一种启示,应当写出几句好诗的。" "这话好象古人说过了,记不起这个人。"

"我也这样想。是谢灵运,是王维,不能记得,我真上年纪了。"

"母亲你试作七绝一首,我和。" "那么,想想罢。"

做母亲的于是当真就想下去,低吟了半天,总象是没有文字能解释当前这一种境界。一面是文字生疏已久,一面是情境相协,所谓超于言语,正如佛法,只能心印默契,不可言传,所以笑了。

她说:"这不行,哪里还会做诗?" 稍过,又问: "少琛,你呢?" 男子笑着说,这天气是连说话也觉得可惜的天气,做诗等于糟蹋好风光。听到这样话的母亲莞尔而笑,过了桥,影子消失在白围墙竹林子后不见了。

不过在这样晚凉天气下,母子两人走到菜园去,看工人作瓜架子,督促舀水,谈论到秋来的菜种、萝卜的市价,也是很平常的事。他们有时还到园中去看菜秧,亲自动手挖泥浇水。

一切不做作处,较之斗方诗人在瓜棚下坐一点钟便拟赋五言八韵田家乐,偶一出城就称赏独木桥美不可言,虚伪真实,相去真不可以道里计。 冬天时,玉家白菜上了市,全城人都吃玉家白菜。

在吃白菜时节,有想到这卖菜人家居情形的,赞美了白菜总同时也就赞美了这人家母子。一切人所知有限,但所知的一点点便仿佛使人极其倾心。

这城中也如别的城市一样,城中所住蠢人比聪明人多十来倍,所以竟有那种人,说出非常简陋的话,说是每一株白菜,皆经主人的手抚手摸,所以才能够如此肥茁,这原因是有根有柢的。从这样呆气的话语中,也仍然可以看出城中人如何闪耀着一种对于这家人生活优美的企羡。

做母亲的还善于把白菜制各样干菜,根、叶、心各用不同方法制作成各种不同味道。少年人则对于这一类知识,远不及其对于笔记小说知识丰富。

但他一天所做的事,经营菜园的时间却比看书写字时间多。年青人,心地洁白如鸽子毛,需要工作,需要游戏,所以菜园不是使他厌倦的地方。

他不能同人锱铢必较的算账,不过单是这缺点,也就使这人变成更可爱的人了。 他不因为认识了字就不作工,也不因为有了钱就增加骄傲。

对于本地人凡有过从的,不拘是小贩他也能用平等相待。 他应当属于知识阶级,却并不觉得在作人意义上,自己有特别尊重读书人必要。

他自己对人诚实,他所要求于人的也是诚实。他把诚实。

描写种菜时心情的句子有哪些

1、一洼空地,用抓掘渲沃了,只消用铁铲轻轻一凿,便出个窝儿不深不浅。将成捆的辣椒苗三个一粗放在里面,用土敷了双手向下一按,实实的一个堆儿,凹凹的一个圆沟,一只辣椒苗就这番栽好了。如果掌握对了方法心细手稳的话,一片地一顿饭的功夫就能栽个利落,整整齐齐条紊有序。

2、每到盛夏都会择几个晴和日的午后,邀二三好友,泡一壶清茶,拿几条小凳,带一包香烟,干脆将聚饮地点挪到菜园里神侃海聊。夸党的惠农政策,评街坊邻里趣事。口淡了,顺手摘几颗西红柿,掰几支嫩黄瓜,随口一咬,脆嫩香甜,直沁心脾。在碧绿养眼的菜园,在周边西蕃莲、坐锅花五彩缤纷的簇拥中,看蛱蝶飞舞,听蜜蜂嗡营。

3、撒了空心菜的菜土每隔二三天就浇些肥水,一个星期种子便膨胀发芽了,白色细小的根须顽强地插入土里,向上长出的两片小叶舒展着嫩绿身姿。渐渐地,空心菜便发得一丛丛碧绿碧绿的。辣椒也分枝打苞开花了,喇叭状的小白花挂满了绿叶枝间,浓密翠绿的枝叶与朵朵白花相间,清晨微风中那沾着露珠的花叶婀娜多姿轻轻地摇曳着,美得如梦似幻。

4、为了丰富与充实自己的课余生活,我购置了农具,并利用双休日的时间,去菜地清沟、锄草、翻地,然后种上自己喜欢吃的菜。我先后种了辣椒、茄子、空心菜、豆角、黄瓜、丝瓜等十多个品种。种菜是很辛苦的,要掘地、担粪浇菜、拔草、捉虫及田间管理。

5、百卉殚时君越冬,霜欺雪盖仍从容。春来头颅任剪尽,不出七天意葱茏。茴子白。蔬中同类先着鞭,春风料峭不畏寒。层层抱定向心力,未到五月已出园。辣椒。秋挂檐下似灯笼,盆中出秧费精神。莫谓绿时无辣味,一旦红后是英雄。

6、豆角就不同了,它是以自己的快速生长的枝条,边长边扭曲螺旋式向上,先长长的把头伸出,告诉大自然:"我来了",很是张扬。一旦有机可乘便是蛇行占领,且拼命地生出枝条进行扩展。如找不到攀爬支点,就会耷拉到脑袋垂头丧气。不管方式如何,植物总有它的本领生存。

7、三五天后小白花凋落,每朵花的花蒂把上就会长出一个辣椒来,每株辣椒树上结满了大大小小的辣椒,压得枝干都弯了。

8、择一个清早,坐到菜园地边上,曙光初透、鸟雀啁啾、碧空如洗,微风徐来,蔬菜们会像孩童般对你点头致意,在你深情注视它们的同时,还隐约听到呀呀学语或呵呵笑声,须知,蔬菜们就是像孩子一样。

9、一阵小雨过后,已经时隔一个星期了,我去看时,光溜溜的土地上冒出了星星点点的绿。仔细一瞧,原来是一些半透明的芽,青里还带点绿,就跟小小的佛珠子一般。绿芽渐渐长高了,叶片也在不知不觉中伸展开来,可有一些小芽像一个个调皮的娃娃,迟迟不肯展它那美妙的身姿,可真气人。但我还是陶醉了,看到自己的付出有了收获,一种喜悦的心情从心头蔓延看来。

10、种菜也是一件很开心的事,当看到自己亲手种的瓜果、蔬菜一天天在长大,长得很茂盛时,心里是既欣慰又开心。特别是当听到茶农、同事都夸奖自己种的菜时,心里是甭提有多高兴了。而当品尝着自己亲手种的蔬菜,那更觉得是一种享受。

11、自从种了这菜后,只要有空我总要到菜地旁瞧一瞧,捉捉菜虫,扯扯杂草。凝视着深深扎根于土壤中的菜长得越来越茂盛,在阳光、雨露的滋润下焕发出蓬勃的生机,我惊呀于一粒小小的种子在泥土里竟能孕育出如此顽强的生命,感叹大自然的神奇。

12、黄瓜的攀爬是在顶端先生出攀爬的须,须在枝藤和风的作用下,边长边旋转边触摸,一根须遇到可勾搭之物便缠上,缠上以后,触须就会自己收缩成弹簧状,枝藤慢慢就靠近了可攀爬之物。须的生长是相向的,如在其相向方向未寻找到攀爬点,则会转到相同的方向与前面的须汇合,最后也缠上,就这样一节一节向上爬。

13、菜园是我的乐园。它不只饱我口腹,更贻我精神愉悦。能在中年之后、老境之时,有这样一方田园诗样的好去处,年复一年亲手迎接一颗颗鲜活的生命从稚嫩到成熟的转化,是天公垂顾。为此,每年秋后,我会把菜园的枯枝败叶清理铡细作肥,将园地深刨耙平,让她在厚实的雪被下舒心惬意休眠。

14、一阵小雨过后,已经时隔一个星期了,我去看时,光溜溜的土地上冒出了星星点点的绿。仔细一瞧,原来是一些半透明的芽,青里还带点绿,就跟小小的佛珠子一般。绿芽渐渐长高了,叶片也在不知不觉中伸展开来,可有一些小芽像一个个调皮的娃娃,迟迟不肯展它那美妙的身姿,可真气人。但我还是陶醉了,看到自己的付出有了收获,一种喜悦的心情从心头蔓延看来。

15、到菜土去摘菜更是件挺愉快的事:提篮摘菜乐,悠然见收获!收获着流过汗水的劳动成果,享受田园般的生活。在餐桌上与家人一起享受自己种植的蔬菜,也是一件非常惬意的事。

描写菜园的诗句

1、菜园篱落短

唐

刘禹锡

《同乐天和微之深春二十首》

2、便是桑园与菜园

宋

杨万里

《桑茶坑道中八首》

3、梦魂不到菜园破

宋

陈著

《次韵前人为人诬告受羊》

4、数亩花园半菜园

宋

方回

《辛卯元日三首》

5、踏翻菜园底用羊

宋

葛立方

《赠友人莫之用》

6、空觅枫林与菜园

宋

李琏

《题金陵杂兴诗后十八首》

7、料应不到菜园家

宋

吕炎

《田园词》

8、东府门前作菜园

宋

马光祖

《春溪》

9、东府门前作菜园

宋

马之纯

《青溪二首》

10、菜园墙倒晴方

宋

释本逸

《偈三首》

11、菜园舍了双斋僧

宋

释智愚

《谢载悟庵》

12、菜园罗帛灯千眼

宋

舒岳祥

《元夕龟藏夜坐》

13、菜园犹得子新诗

宋

吴泳

《再用韵呈帅机就寄仁溥》

14、蹈破菜园妨底事

宋

杨万里

《舟过安仁五首》

15、挑菜园林有馀润

宋

曾几

《上元日大雪》

16、少有羊曾踏菜园

宋

张镃

《有怀新筠州扬秘监寄赠八绝兼桂隐茶》

17、醉梦惟应踏菜园

宋

周必大

《十二月二十二日葛守送羊羔酒戏占小诗》

查看更多

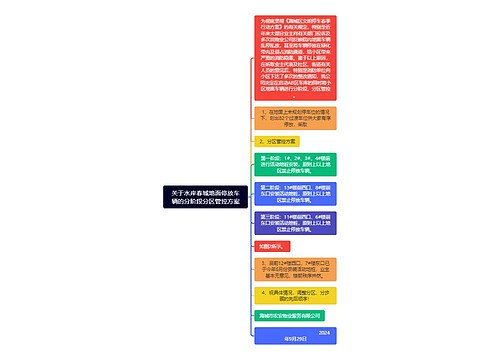

关于水岸春城地面停放车辆的分阶段分区管控方案思维导图

U882214155

U882214155树图思维导图提供《关于水岸春城地面停放车辆的分阶段分区管控方案》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《关于水岸春城地面停放车辆的分阶段分区管控方案》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b7cacbcb60cd785d3e836665ab120d6d

PRAGMATICS思维导图

U782058360

U782058360树图思维导图提供《PRAGMATICS》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《PRAGMATICS》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5c88b9d082a71ef59715fa269758e09b

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心