2021年四川统招专升本语文如何复习?思维导图

橘味猫

2023-04-23

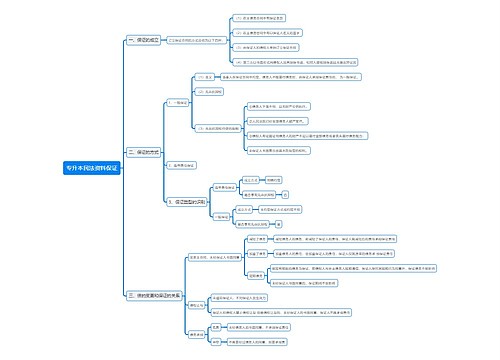

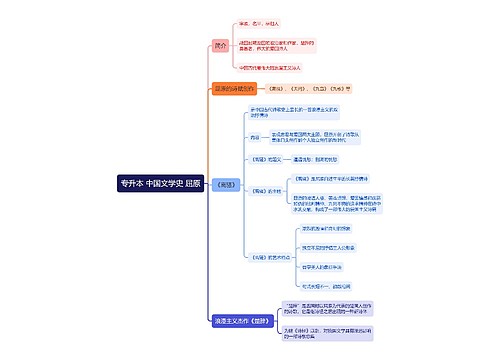

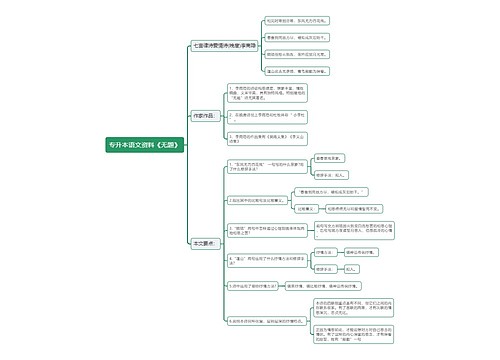

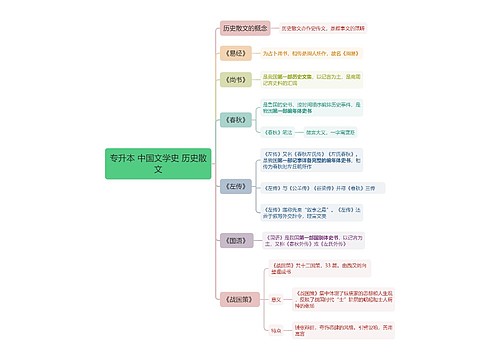

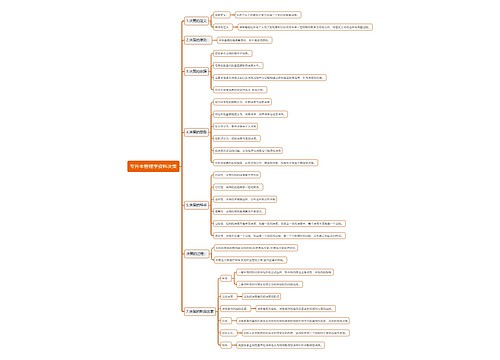

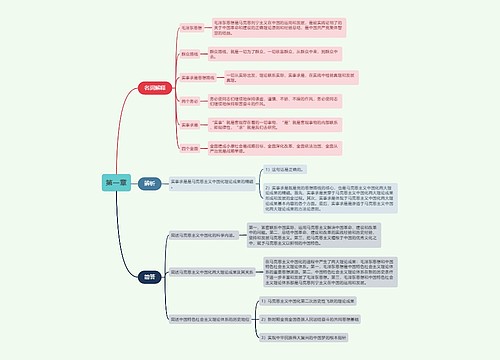

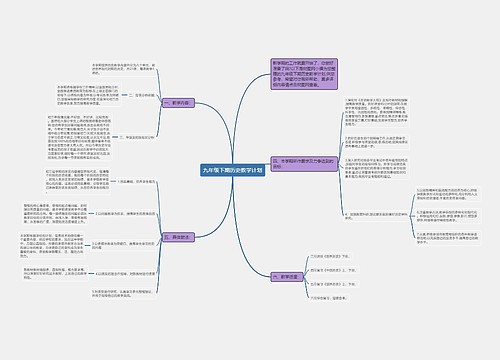

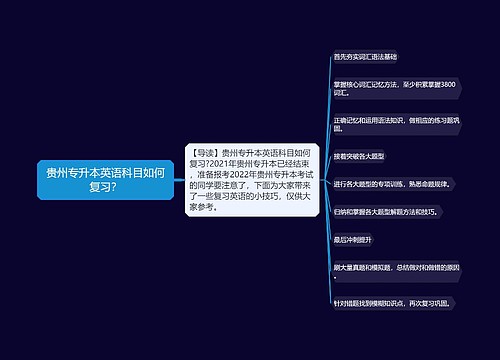

2021年四川统招专升本语文如何复习?

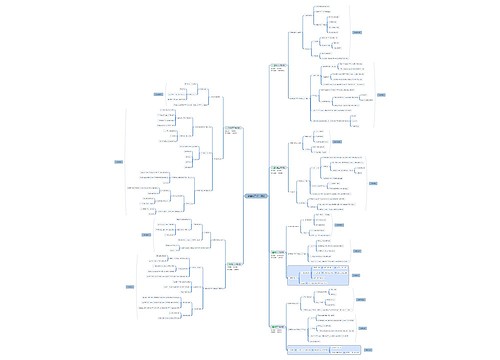

树图思维导图提供《2021年四川统招专升本语文如何复习?》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《2021年四川统招专升本语文如何复习?》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3d69d6070b74916a064c8b56b4652441

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

销售经理半年规划思维导图

U582121265

U582121265树图思维导图提供《销售经理半年规划》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《销售经理半年规划》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e614d6bcf03e9318109240a18697c5d1