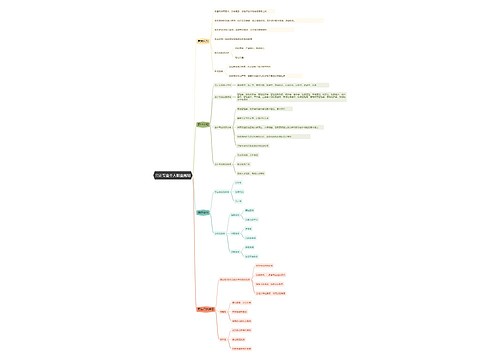

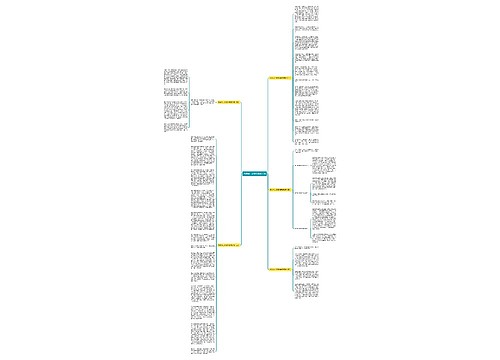

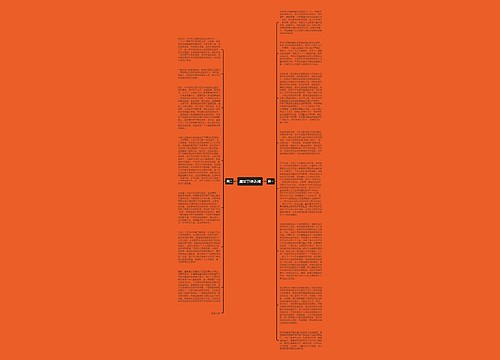

奋发向上崇德向善作文思维导图

丸子家的猫

2023-04-23

《奋发向上崇德向善作文》由作文大全网发布,关于《奋发向上崇德向善作文》更多奋发向上 崇德向善的资讯和后续报道请访问liuxue86.com

树图思维导图提供《奋发向上崇德向善作文》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《奋发向上崇德向善作文》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:69d7ea88a463f8949614a509d02e2863

思维导图大纲

相关思维导图模版

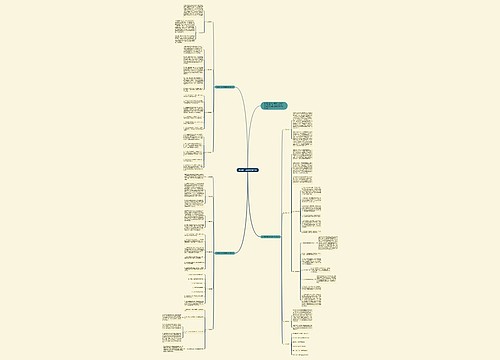

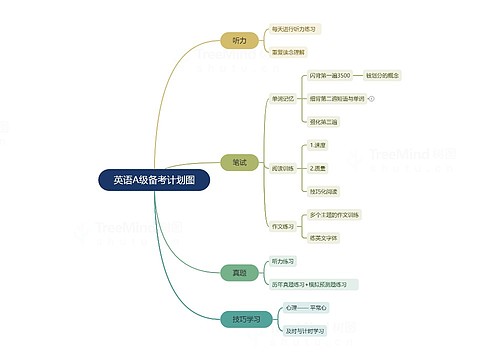

英语A级备考计划图思维导图

斯内普的洗发水

斯内普的洗发水树图思维导图提供《英语A级备考计划图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《英语A级备考计划图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b3f78b99f422dcedde358446433905d4

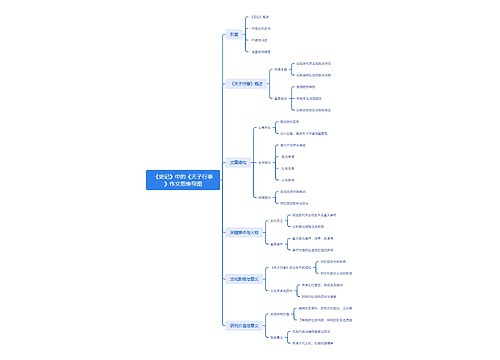

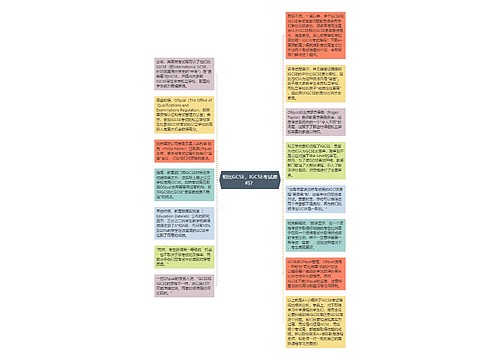

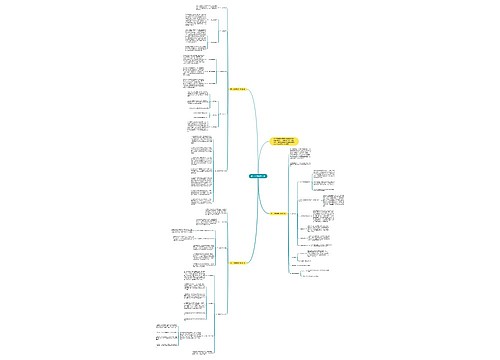

《史记》中的《天子行事》作文思维导图

U176146301

U176146301树图思维导图提供《《史记》中的《天子行事》作文思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《史记》中的《天子行事》作文思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3699fb5e3d30f8d34320a030de1ac6bb