巴黎圣母院高三读后感思维导图

当居者的迷

2023-04-21

巴黎圣母院高三读后感

读后感大全

《巴黎圣母院高三读后感》由读后感大全网发布,主要内容:维克多·雨果的《巴黎圣母院》告诉我们:痛苦总是守在欢乐旁边。

树图思维导图提供《巴黎圣母院高三读后感》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《巴黎圣母院高三读后感》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a05772457e76f4e2f013ef7631df989e

思维导图大纲

相关思维导图模版

巴黎圣母院高三读后感思维导图模板大纲

维克多·雨果的《巴黎圣母院》告诉我们:痛苦总是守在欢乐旁边。树图网小编整理了几篇有关于高一学生巴黎圣母院读后感范文,仅供参考,更多文章尽在树图网。

巴黎圣母院高三读后感一

维克多·雨果的《巴黎圣母院》似乎只有卡西莫多和艾斯美拉达的爱情是人们所歌颂的,而副主教弗罗洛却被钉上了道貌岸然、阴险毒辣、心理扭曲的耻辱柱。

但我眼中的弗罗洛,却是一个可悲的人。

"你会毁了我,你会毁了我,我早该预见,在那第一天第一夜。""我的罪,我狂热的欲念执迷,折磨我嘲弄我,纠缠我撕裂我,我只有一个愿望,看你歌舞时裙子飞扬的模样。"其实,就算弗罗洛有再多的错误,当我们读到上面的内心独白时,怎能怀疑他对艾斯美拉达的爱呢?怎能怀疑他在多少个日日夜夜里所经受的折磨与痛苦呢?怎能不认为这个男人是值得同情的呢?

压抑了太久的东西会在某一天喷涌而出,宛如炽烈的岩浆从火山口喷发——就如弗罗洛对艾斯美拉达的爱。

热焰以吞噬一切的气势燃烧着,即使有黑色教袍冰冷的缠裹,也无法阻挡热焰的疯狂。

我们不能这样单一地评价副主教:一个道貌岸然的伪君子,心理扭曲的坏人。因为,副主教弗罗洛也是一个悲惨的受害者。

弗罗洛不是一个天生的坏人,细读他的经历,他的所行所为,你会发现,他具有太多优秀的品质。他出身贵族,儿时就被父母送到学院"读着弥撒和经书长大";他是"一个忧郁、庄重、严肃的孩子,学习勤奋、敏捷",从不大声喧哗、酗酒闹事,与其他学生相比简直是两个极端;在这位优等生心中,人生的唯一目的就是求知,"19岁以前他的世界只有书本、科学和知识"。

19岁那年,巴黎的瘟疫几乎夺去了他所有的亲人,只剩下襁褓中的弟弟约翰。他发誓为了弟弟的幸福和命运献身神职。不仅如此,他还出于深切的怜悯和"为弟弟进行功德投资"的想法收养了众人厌恶、唾弃的卡西莫多,保护他、教他说话并让他当了圣母院的敲钟人。对善良、严肃、忧郁又热爱知识与亲人的副主教弗罗洛而言,虽然约翰不成器,一次又一次辜负他的期望,但他的生活是安静而幸福的。作为副主教,他主管灵魂;作为一个人,他充满道德崇高感。此时,"道貌岸然""伪君子"一类名号与他毫无关系,他就是一个名副其实的君子。

可是,艾斯美拉达出现了。

弗罗洛的爱情在诞生之初就是痛苦的。身为神父贪恋红颜,产生这种情感违背了他的道德准则,而偏偏情感又不易控制,这种纠结与抉择必然导致痛苦。与费比斯、卡西莫多甚至其他所有人相比,副主教的最大痛苦在于他的爱情受到严格的宗教与道德限制。他本是道德天堂的国王,现在却要被一个女人拉入"地狱",怎能不痛苦?

他曾试图把自己更深地埋在书本与科学中,却没有成功;再试着让艾斯美拉达远离圣母院,"眼不见为净",也没有成功——"我见到过你第一次、第二次,就想再见到你第一千次,想永远见到你!"宗教的禁欲枷锁当然不能束缚人向往自由、美好、爱情的天性。在第一次"绞死"艾斯美拉达后,已经走上堕落之路的弗罗洛心中仍存有对美好生活的渴望:"他想象着他本来可以拥有充满祥和与爱情的生活。"

这一切都告诉我们他内心有多纠结,有多痛苦。对费比斯与艾斯美拉达"爱情"的强烈嫉妒,对费比斯的鄙夷,以及因自己所爱至深却一无所获而产生的不公、怨愤,爱上一个人却得不到的痛苦与狂躁终于使他的理智荡然无存。

强烈的嫉妒心与占有欲,再加上失去理智控制的头脑,以往的善良天性与"崇高"的道德准则,也再不能约束他疯狂和变态的行为;对美好爱情的向往,也无法使他改邪归正——既然已站上通往地狱的斜坡,又有什么好畏惧的?

走向疯狂的同时,弗罗洛也在走向自己可悲的末路,收获的必然是可悲的耻辱。罪恶已不可阻挡,悲剧已不可逆转;弗罗洛的可悲,已不可改变。

随着弗罗洛一句"谁也别想得到她",绞索升起,绞死了他曾经的圣迹、爱情、希望;绞索落下,将弗罗洛本人也放入了他亲手为自己建造的地狱,绑上了亲手为自己竖起的耻辱柱,得不到便要毁灭,这不是爱。弗罗洛产生爱没有错,只是他的爱太过残忍,需要这么多生命去祭奠。

可悲的人。

巴黎圣母院高三读后感二

一盏台灯伫立在书桌上。大雨过后。一切依旧,桌上的《巴黎圣母院》还在那一页,只不过多了些树的悲叹、天的眼泪。我静静合上《巴黎圣母院》,陷入沉思……

是美丽毁了她。还是她的善良天真夺走了她的一切,我无语……但她拥有爱,令她幸福的爱,令她惋惜的爱,这个美丽的吉普赛女郎——埃斯梅拉达。

爱之伟大

她,是一位伟大的母亲。巴格特——埃斯梅拉达的母亲,她在《巴黎圣母院》中书写了一部爱的诗篇。当巴格特刚生下那个可爱的女儿时,她就对自己说:"女儿就是我的全部。"的确,她全身心地爱她。当吉普赛人将女儿抢走后,她悲痛欲绝,走进巴黎圣母院,当了修女。以后的每一天,她无时无刻不为女儿祈祷。她希望女儿能够平安、幸福。

巴格特对女儿的爱,是母爱的真谛,是奋不顾身地想为女儿做一切的情感的涌动。

爱之无私

他,是一位奇丑无比的敲钟人。从他刚出生,就被父母抛弃,被社会唾弃,是教主收留了他,让他做了敲钟人。每天,他都勤勤恳恳地工作,有一天,他看见了一位美丽的少女在广场中间,尽情地歌舞,那是埃斯梅拉达,她的旁边还有一只可爱的小山羊,从此,他就被她的美丽与善良深深吸引住了。每一次斯梅拉达遇到危险时,是他,第一时间挺身而出,但是他不被埃斯梅拉达所喜欢,他听从她的一切指挥,包括帮她找她的情人,他的情敌。

他对她的爱情,可使玫瑰失色,但却不能博得女孩的欢心。

爱之可恨

福比斯,一位英俊的军官。他的潇洒,吸引住了埃斯梅拉达,同时他也爱上了美丽的埃斯梅拉达,但他只是为了她的美貌,他的花心可是人人皆知,最后他还是辜负了对他一片痴心的埃斯梅拉达,回到了富贵小姐的身边。这个结局,对他来说,是悲惨的,因为他走向了婚姻这条路。

树滴下了雨后的第一滴眼泪,是为了伟大的巴格特。

花拥有雨后的清香,只为了敲钟人卡西莫多的一片痴心。

天晴了……

巴黎圣母院高三读后感三

为了让这个寒假过得更充实、更有意义,我决定选择一本名着阅读。这本书的书名是《巴黎圣母院》,是法国作家雨果的一部作品。

书中的每一处奢华的教堂建筑物都会令人回味无穷,在作者的笔下,一群性格鲜明生动、极具特色和感染力的人物形象很轻易就被刻画出来。其中写到的吉普赛女人爱斯美拉达相貌美丽、迷人,性格纯真、善良,又多才多艺、能歌善舞,很受人喜爱。

但是,给我留下印象最深刻的人物还属钟楼的敲钟人卡西莫多。他拥有世上最丑陋的外貌,但却有着世上最善良的心灵和一双善于发现美的眼睛。

而书中的另一个人物,就是曾经收养卡西莫多的克洛德副主教,或许他的外表很漂亮,留给别人的印象也是一个好人,一个有爱心的人,但是他的内心却丑陋无比,他总是搞暗中破坏,使别人无法成功。用无道德而又自私的手段从而使自己达到目的,更无耻的是他竟然没有丝毫的罪恶感。所以,他与卡西莫多自然是无法相提并论了。他不像卡西莫多那样,虽然是遭人唾弃,独眼、驼背、坡脚,但是尽管如此,卡西莫多仍然自始至终保持着心灵的美丽,甚至是为了爱斯美拉达而付出自己的生命。

至于弗比斯,他是和克洛德一样的卑鄙的人。他们为了自己的利益,竟然会去害爱斯美拉达这个纯洁、仅有十六岁的无辜女孩。克洛德已经得到了他应有的报应,相信弗比斯也不会有好的下场。

其实,我在刚开始读这本书时,我很讨厌卡西莫多,他的形象太丑陋了,但是卡西莫多原本就善良美好的心灵在故事情节的衬托下,使他的形象在我心中发生了巨大的改变,这大概就是心灵的震撼吧。

读完这本书后,我的心情久久难以平静,心里充满了愤怒和同情。不过,我现在深刻的认识到了美与丑。书中卡西莫多的那种内心美,才是我们应该追求的美;而外表上的美,不过是虚无缥缈的东西罢了。对于现实中的我们来说,或许更多的是把外表美放在首要,但是现在我才明白,唯有一颗善良美好的心才是最重要的。

巴黎圣母院高三读后感四

在我所看过的小说中,最喜欢的要数《巴黎圣母院》了。它带给了我美与丑的极致体验,同时也带给了我心灵的强烈震撼,让我感动,久久不能平静。

在这里我想和看我的这篇读书心得的人交流一下。最开始吸引我将这本书看下去的原因是书中描绘的那种宗教神秘气息。一个如此丑恶的敲钟人,却被一个外表看来如此华丽而崇敬的神父领养。然而愚昧的我一开始以为丑恶的敲钟人卡西莫多会同他养父克洛德一样是个真正的丑陋的恶人。当我读到卡西莫多最后从火场里救出那天使般的善良的吉普赛少女埃斯梅拉达时,我的眼泪刷刷的就流下来了。我哭是因为我真的被小说里的故事人物感动了,我哭也是因为我看懂了,看醒了,不仅是一篇小说,更多的是人的命运和自我惠识。

在小说里,虽然是个虚拟的世界,但是他们和我们的爱恨情仇一样丰富多彩,具有张力。我们从神父克洛德身上看到了人的一种虐性,他身上有着一股强烈的阴郁性格,叫人踹不过气来,而我只想只想痛快地去咒骂他,去渴望结局来惩罚他。在这样鲜明的对比下,在人们看来丑陋的敲钟人卡西莫多是多么的可爱和善良。独眼、耳聋、驼背......似乎上帝把所有不幸都留给了他。我仍清晰的记得书中关于卡西莫多的几个画面,"国王的卫队开始进攻捉拿埃斯梅拉达,卡西莫多誓死保护。但他一个人的力量必定有限,埃斯梅拉达被乱箭射死。卡西莫多看到她的尸体被拉走,悲痛欲绝。他把真正的凶手克洛德神父从圣母院的顶层扔了下去。"这个让人震撼而又忐忑的一幕始终在我脑海里挥之不去。书中还有写到:"三年后,人们发现了两具缠绕在一起的尸骨,当人们想要将他们分离时,这两具尸骨顿时化作了灰尘消失的无影无踪。"这样的结局即朦胧又有想象的空间,我是很喜欢的。

作者雨果,可以说是我最喜欢的一位外国作家,从他的小说中,尤其是这部《巴黎圣母院》学到了一种博爱的真善美。我记得雨果曾说过:"世界上最宽阔的是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的胸怀"。是啊,一个人要学会真正的拥有真善美,那他首先就该是有宽广的胸怀,但是这种胸怀和博爱不是无条件的,在尊重人权和坚守人道主义的条件下,我们要有本质的善和道德,但我们同样也要刷亮我们眼睛,不能让一些像克洛德这样披着羊皮的狼利用我们的善,来祸害人间。在绝对正确的革命之上还有一个绝对正确的人道主义,我始终相信用一颗善恶分明和又博爱的心去看待世界,一切都将是那么美好和痛快,敢爱敢恨,做一个博爱之人,我感谢雨果,感谢自己用心的看下了这本小说《巴黎圣母院》很荣幸也很快乐,希望我能不断的从书中学到人生学会看世界,看自己。

巴黎圣母院高三读后感五

这是法国著名作家维克多.雨果写的第一部大型浪漫主义小说,它写出了15世纪的社会状况,反映了当时宗教的虚伪。

当美丽迷人的跳舞女郎爱斯美拉达在巴黎出现,立刻引发了一幕震撼人心的场面。道貌岸然的伪君子副主教堂·克洛德企图利用邪恶的手段得到美丽善良的爱斯美拉达,而姑娘却一心喜欢上了外表英俊洒脱、年轻的御前侍卫队长孚比斯。这也许本应该是一段美好的姻缘。

但是,在孚比斯和爱斯美拉达的一次幽会中,克洛德却在乔装改扮之后秘密跟踪而至,当卑鄙的副主教看到卫队长和姑娘拥抱在一起时,妒火中烧,竟掏出暗藏的匕首对准卫队长的胸膛猛地刺下,卫队长鲜血横流倒了下去。可真正的杀人元凶逍遥法外,而纯洁善良、美丽的爱斯美拉达却被教会法庭判为杀人罪犯要送上绞刑台。这是多么可悲的一种结果,但是,也许是老天也不想让这么美丽善良的女子就这样死去,所以,爱斯美拉达奇迹般的被救了下来。

副主教堂· 克洛德的养子、外表丑陋不堪,内心十分善良的巴黎圣母院敲钟人卡西莫多从执刑人员手中救出爱斯美拉达,躲入具有避难权的巴黎圣母院避难。他深深喜欢上了这个美丽善良的姑娘,在圣母院了,卡西莫多无微不至地照顾爱斯美拉达的饮食起居,而邪恶的克洛德仍在打姑娘的主意,夜里行动姑娘宁死不从难以得手后,克洛德竟勾结司法机关大寺破坏圣殿避难权,最终把可怜的吉普赛女郎送上绞刑台处以极刑。

深爱着爱斯美拉达的卡西莫多 在剧烈的悲痛和愤怒中把克洛德从圣母院钟楼上推下。克洛德大叫一声"天谴我!"就像脱落了的瓦片一样坠落两百多尺落到石板地面上摔死,得到了应有的下场。大约两年以后,人们在鹰山地穴埋葬绞死犯人的墓地中发现了以奇特姿态搂抱着的卡西莫多和爱斯美拉达的骷髅。当人们想把他们分开时,两具骷髅马上灰飞烟灭。

我不知道该怎么评价这个故事,它到底是一部悲剧?还是一部喜剧?说它是悲剧吧,但是最终的结果却是死后爱斯美拉达终于和爱她的人卡西莫多幸福的在一起了,但是说它是喜剧吧,他们这一对可怜的人终于在一起的时候确实在他们死去的时候,这不得不说是一个很悲惨的结局,所以,最终我没有下定论。

我很同情卡西莫多,但是同时我又很佩服他,卡西莫多有着丑到极点的相貌:几何形的脸,四面体的鼻子,马蹄形的嘴,参差不齐的牙齿,独眼,耳聋,驼背……似乎上帝将所有的不幸都降临在了他的身上。

但是,就是这样奇丑无比的一个人,却有着无比善良的心灵,他救了自己喜爱的人——爱斯美拉达,然后无微不至的照顾着她,直到她的死去,卡西莫多也痛不欲生,在他找到了爱斯美拉达的尸体后,紧紧的抱着她,在她身边殉情死去。

我从他的身上看到了真正的美与丑的区别,也明白了"人不可貌相,海水不可斗量"这句话的真正意思,是的,卡西莫多是奇丑无比,但是他的心是善良的,他要比那些伪君子们强百倍,千倍……外表的丑陋并不能代替内心的善良,卡西莫多,他是伟大的。

巴黎圣母院高三读后感六

古老的街道洋溢着玫瑰的芬芳,歌特式的教堂传来厚重的钟声。一群白鸽结队而飞,在巴黎圣母院的上空流下了一道靓丽的风景线。风儿吹,花儿飞,在夕阳下诉说着那遥远时空中的凄美故事……

爱斯梅拉达,一位身段苗条,皮肤棕褐的吉卜赛少女。她不仅拥有美丽的容颜,还拥有绝妙的舞姿,美妙的歌声。她犹如一朵盛放的玫瑰,妩媚而单纯。只因菲比斯的表面文章,完全地动了芳心。殊不知着爱情背后的"阴谋",完全被菲比斯玩弄于股掌之上。她梦幻般的爱情只是个泡影,当梦破碎时,她被强加上巫女的罪名,并将被处以绞刑。然而,她还期盼着她的骑士菲比斯来救她,这是多么美丽又单纯的想法!爱斯梅拉达的美丽、纯洁、善良,以及对爱的憧憬,在那黑暗的社会中只能一闪而过。也许在黑暗中生长的玫瑰,只能悠悠飘落……

在我看来,爱斯梅拉达的毁灭,在于她对社会没有清楚地认识。如果她能清楚地看出社会的等级差别,人们的虚伪,就不会断送自己宝贵的生命。如果她能知道这点,就不会那么天真,也就不会失去自己的生命,更不会深刻地折射出社会的腐败,这或许也是雨果先生的高明之处吧!但在现在的社会中,如果对社会没有清楚地认识,很容易被淘汰。所以对爱斯梅拉达,我们只能给予深切地同情,并与时代同步,去创造属于自己的辉煌!

卡西莫多,是一位奇丑无比、又聋又哑的巴黎圣母院敲钟人。他的外表虽然丑陋,却有着天使般的心。"滴水之恩,当以涌泉相报"是他的真实写照。只因爱斯梅拉达在他受刑时送上了清水,他便下定决心守护这位美丽善良的天使。与此同时,他也深爱着这位天使。但仅凭他一人的单薄之力,注定是不会成功的。所以,他只能眼睁睁的看着爱斯梅拉达走向死亡的深渊。而后,他也陪伴着爱斯梅拉达化为白骨,随风碾尘……

与卡西莫多相反的菲比斯,他虽有着英俊的外表,但是一个粗野、浅薄的花花公子。他与卡西莫多是非常鲜明的对比组合。卡西莫多散发的是人性的光辉,他有着无穷的内在美,而菲比斯是徒有其表,从他灵魂深处我们看到了人性的丑恶。对此,我们看待他人,应该注重他的内在美,而不是他的外表。我们要发扬的,也是"卡西莫多"式的灵魂的美。类似"菲比斯"的人,我们应鄙视、排挤,这样才能让我们的社会更加美好,前程更加灿烂!

巴黎圣母院,这座古老的建筑,那个令人愀然的故事,永远不会被遗忘。听,轻风,晚霞又在诉说,又在低唱,那个催人泪下的故事……

查看更多

阅读《学习型管理》一书读后感思维导图

U478228048

U478228048树图思维导图提供《阅读《学习型管理》一书读后感》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《阅读《学习型管理》一书读后感》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a8ecfaff84a00177a72b536538178565

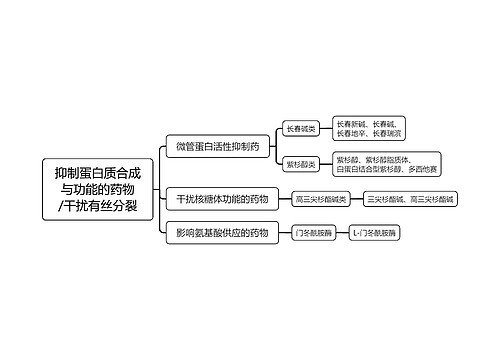

抑制蛋白质合成与功能的药物/干扰有丝分裂思维导图

U972819344

U972819344树图思维导图提供《抑制蛋白质合成与功能的药物/干扰有丝分裂》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《抑制蛋白质合成与功能的药物/干扰有丝分裂》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:49de7e69fbcc5253f1fcfa191a6cf96d

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心