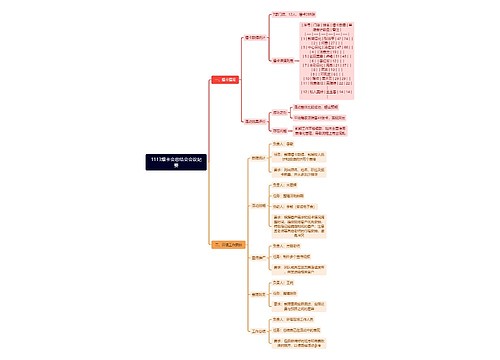

《猫城记》被认为是老舍先生一部另类的作品,而读者也通过这部作品认识了一位"另类"的老舍。这些"另类"也许源于人们未能从中找到老舍先生一贯幽默的笔调、社会底层那些小人物的悲欢离合,还有那些让人感觉亲热而温馨的浓浓的京味。而失了幽默、小人物和京味的《猫城记》,在它一经出版就遭到了各种各样的非议,甚至三年后,老舍先生在他的《我怎样写<猫城记>》一文中,也说这部作品是一部失败的作品。多年后的老舍,便不得不连篇累牍地为这部失败的作品写出检讨文字,甚至先生那谜一般的生命永逝,似乎都与这部"另类"的作品有着扯不断,理还乱的关系。

在欧洲老舍研究界享有权威地位的保尔巴迪先生在他的《小说家老舍》一书中对《猫城记》也有着同样具有新意的另类评价,他认为小说"揭示了当时普遍存在于人们头脑中的某种思想状态,这是这部小说所独特的贡献,……我们对作家由此而透露出来的某些独创性的思想不应漠然视之。"

也许,藉着探究这些独创性的思想,我们可以稍许地撩开《猫城记》的神秘面纱,走近一个"另类"的老舍。

《猫城记》在文体上具有很大的模糊性,长期以来被冠以寓言小说、讽刺小说、科幻小说、奇遇小说、幻寓小说等等名称,由此可知它荒诞的外衣首先给人们带来的认知上的不确定性和无所适从,以及认知心理上的强烈冲击。

在《猫城记》中,我们几乎处处可见诸如《美丽新世界》、《神曲》、《辛巴达历险记》、《格列佛游记》、《阿丽思漫游奇境记》、《最先抵达月球的人》等西方奇遇游记中故事构建的影子,同时又不乏来自中国的《新西游记》、《地府志》、《地下旅行》等幻寓出奇、讥谈世风的成分。其中,与西方奇遇游记如出一辙的故事构架不仅是一种形式上的摹仿,更是一种乌托邦精神的继承。而中国传统的谴责讽喻小说给予《猫城记》的又是猫城诸多景象所反映的上世纪三十年代中国社会的影儿。

老舍是一位对政治、社会和文化异常关注的作家,他对乌托邦的关注与继承不仅是形式上的,更是浸润到了他整个的精神世界之中的。老舍又是一位写实主义的作家,他在《文学概论讲义》中这样描写写实主义者的乌托邦理想:"几乎没有文艺作品是满足于目前一切的,乌托邦的写实者自然是具体地表示对现世不满,而想另建理想国。"这是老舍最早提及乌托邦的文字,它的写作时间是在1930年到1934年间。最早提及"理想国"是在1934年写的《小病》中,最早提及"地上乐园"是在1935年到1936年间写的《我怎样写<赵子曰>》中。而在《猫城记》中,同样也寄寓着鲜明的乌托邦理想。小说认为:"假如有好的领袖,猫国就一定有希望,在我的心中起了许多许多色彩鲜明的图画:猫城改建了,成为一座花园似的城市,音乐、雕塑、读书声、花、鸟、秩序、清洁、美丽……"

写实家对于现实的批判是永远基于一个指向未来的"他者"的,而乌托邦就是现实的"他者"形象,它永远以弃绝现实的面貌出现,而且永远激荡着乌托邦主义者对于建构未来社会的高度热情。在《猫城记》中,这种热情是藉着猫城的彻底毁灭迸发出来的。在老舍笔下,猫国是一个"我祖父敷衍,我的父亲敷衍,我敷衍,那些青年们敷衍"的无望的国度。猫国最终亡国灭族,连一点希望都没有存留,这种彻底而决绝的态度来自基督信仰中罪性死亡而神性回归的出死入生的理念。在老舍看来,只有彻底的毁灭,才会有完全的建构,它也许使我们感受到了"末日审判"的颤栗,然而《猫城记》又决不是一部绝望的沉沦之作,它的字里行间依然跳动着炽热的爱国情感,在作者悲天悯人的宗教情怀关照中,这种对社会的全面揭露和否定,只为催国人猛醒。假如猫人能醒,那个鸟语花香、书声朗朗的猫国也许就不是幻想了。

如果我们探源老舍先生的乌托邦情结,除了贫苦的出身和社会时代因素外,对于作为基督信徒的老舍来说,宗教体认和宗教情怀就不能不说是他接受乌托邦思想的一个"前理解"基础了。

在基督教思想中隐含着一种深刻的社会主义乌托邦思想,即"天国乌托邦"。早期的空想社会主义就笼罩着浓郁的基督教色彩,许多乌托邦社会主义者本身就是虔诚的基督信徒。基督教所崇尚的正直善良、洁身自好、急公好义、乐于助人等美好品质,是社会主义运动与宗教的可相容之处。早在1922年老舍先生翻译的宝广林作品《基督教的大同主义》中就有这样的话:"以牺牲精神,使社会安堵,是福音之所在,即天国也!……平民感觉社会之黑暗与经济之不平者深,……是平民由觉悟而发现其理想之国家,……一面有世界共产,一面有国际联合,……以求建设基督之新纪元焉!……必须以上帝之圣灵,感动之,约束之,而后圣洁美满之社会,可实现矣。……今日上帝之灵,仍蓄于世人心中,继续前进,驱世界际于真善之域,提高斯世,即是天堂。"

老舍的乌托邦理想是朴素的社会主义乌托邦理想,在这个理想的国度里面,基督的天国影像是鲜明而生动的。把我们的视野从乌托邦的天国拉回到上世纪三十年代的中国,《猫城记》所反映的现实影像同样是鲜明而生动的。

1932年的中国,国民正为专制和独裁的横行所苦,军阀在各自的地盘上作威作福,还强迫饥饿的民众夹道欢迎他们这些所谓保护者,甚至鼓动自己的军队到邻近地区抢劫。在北方地区,每年有近1400000难民从满洲逃进关内,人民群众处在战争的威胁与专制独裁的双重苦难之中,民不聊生。而在猫国,迷叶林的所有者们为抵御抢劫者不得不聘用外邦人寻求庇护,更可悲的是,自己手下的护卫军同样是劫匪!

而校园内,一幕接一幕的惨剧也在不断地上演,正如《猫城记》中所描写的,挣扎在死亡线上的大学校长、教授被疯狂的学生非法监禁。

当《猫城记》开始在《现代》刊物上连载后的第二个月,即1932年9月,舆论就披露了北京一批教授控告故宫博物馆管理当局偷卖文物的新闻,舆论一时哗然,当局不得不承认了自己的贪污事实。这又何尝不是猫国那个被盗卖已空的博物院的翻版呢?

把这些鲜活的现实从中华大地移向遥远的猫国,这种时空的错位给了我们陌生感,从而实现了作者的话语策略,同时也传达给我们又一种另类的感觉,那就是作者悄然改变了的观察视角。

写作《猫城记》的1932年,是老舍在英伦度过了五年教书、读书、写作的岁月后回到混乱不堪、强敌环伺的祖国不久,此时的他对现实政治和国事民瘼的关怀已有了一种全新的视角,那就是以"他者"的眼光重新打量自己曾置身其中的古老文明,对其进行文化反观的新视角。

猫国的天空布满了绝望的阴霾,但这位外来的闯入者却试图用一种感伤的文化构想去描画一个理想的现代中国。

在猫城,尘世间的种种弊端、黑暗、残缺、压抑和匮乏,在外来的观察视野里被放大,使它们与现实世界构成了双重关系,而这个观察者本身又与他心中理想的世界构成了双重的关系,这种强烈的双重对比关系不仅让我们因其中的绝望情绪而颤栗,它让我们联想到末日审判时白色大宝座前的毁灭,但同时又让我们隐隐感受到一份对理想国度的激情盼望,它让我们看见对天国翘首的基督信徒脸上的荣光。我们之所以得以看见他们,乃是因为作者的笔端涌流着爱的激情,这是一种强烈的对土地的热爱、对祖国的热爱、对生命的热爱。

在猫城,乡村的劣绅、街面上的庸众、官场上的群丑、校园里的暴徒、儒林中的败类、军队里的懦夫……一切合乎一般公众价值观的美好事物都被颠覆,失去了全部的意义。然而这种颠覆的后面涌动着对理想国度的翘盼激情,激荡着一种来自信仰的坚定意志,从而使这种颠覆性的描述充满了强劲的道德力量。这种道德性的颠覆是一种笑谑,也是一种讽刺,不过它也是双重性的,它也将自己的锋芒指向笑谑者和讽刺者自身。在这个充斥着绝望气息的猫城,观察者和叙述者成为唯一的被取消者,他被取消的理由似乎只有一个,那就是因为他来自异域,在他的血管里流动的是别样的鲜血,它提供了一种可能的空间,这种空间让我们浮想联翩:他是一线希望?猫城的唯一救命稻草?对西方异域文化的渴求?抑或只是来自基督信徒确信的天国等待?

无论这种可能是什么,它都指向一种极大的现实可能,那就是它可能带给作者意想不到的灾难,而事实也确实如此。老舍先生因对这个虚拟猫城的颠覆性叙述而获罪了,获了政治之罪。那么,老舍先生是在说政治吗?这是否又是他另类的一面呢?

"大家夫斯基哄"、"马祖大仙"、"红绳军"等意象在猫城留给了观察者深刻印象和强烈冲击,而在观察者看来,与其说猫城是毁于外敌的入侵,倒不如说是毁于这个纷乱无序的猫城社会。那么,老舍一定是在抨击政治了?假如真是如此,老舍就太肤浅了!猫城毁了,猫城是什么?国家?政权?民族?

《猫城记》并不是独立的作品,他依然是一个始终关注着文化的老舍先生的作品之一,深藏在老舍内心的还是他那惯常的、深深的文化伤痛。

走进猫城,这里没有城门,敷衍是他们的传统,就连那些被称为民族希望的儿童们,"脏、瘦、臭、丑"也成为他们的标签,这里昭示的是一种心智不健全、信仰虚无、价值理念模糊的民族性,它们一旦在儿童的心里扎了根,民族的希望便化为泡影,毁灭的绝望也就由此而生。而孩子们的教育则是"入学即毕业"的奇怪现象,这便更是绝望中的绝望了。

在猫城,革命被称之为"哄",而它的由来常是因外界某一种思想的入驻,因此又为之加上一个个诸如"大家夫斯基"之类的定语,而这些"哄"的效果,照猫城唯一的明白人小蝎的话说,就是"人家的特色还是人家的,人家的改革是真改革了,我们还是我们;假如你一定要知道我们的特色,越闹越糟便是我们的特色。"当然,猫城也有土生土长的"哄",那就是皇权与民权之间相互斗争的"参政哄"、"民政哄"等等。这些假如称为政哄的话,在小蝎看来,它们也有显明的现象:"第一,政治只有变动,没有改革。这样,民主思想越发达,民众越贫苦。第二,政哄越多,青年们越浮浅。大家都看政治,不管学识,即使有救国的真心,而且拿到政权,也是事到临头白瞪眼!没有应付的能力与知识。"

读着这些文字,我想说,与其说老舍是在抨击政治,不如说他是在鞭挞文化。只不过他的鞭挞有别于那个时代普遍的呐喊风格,而是毁灭的风格,但老舍的毁灭是指向新生的,因为他始终是站在文化民族主义者的坚定立场上言说他的文化关照的。这种关照是源于超越的视界,源于信仰的灵魂。

但很遗憾,在上世纪三十年代的政治情形下,国人的接受视野正面临日趋严重的危机,尽管猫城只是一个想象中的火星小国,尽管作者是怀揣着满腔的爱国爱人的热情,但他另类的思维方式和表达方式仍然远远超出了当时意识形态的承受力,老舍感到了深深的懊悔,"失败"成为他唯一可以言说的话语。

然而,正是这部失败的作品,却深刻地揭示了民族落后的症结。老舍先生不仅在作品中用一种近乎绝望的挣扎进行了民族种性的拷问,而且开出了民族自救的药方:以教育立人恢复人性,再从文化的复兴上升到国家民族的高度,这样,民智可开,民族有望,国家可强。

可以说,这样的疗救方案并没有超出五四新文化运动的启蒙传统,但老舍的突破在于,他一直以来并不看好五四时期一再强调的冲破一切束缚和鲜明决绝的"个性解放"态度,他着眼并关注的是由群体的自觉所体现出来的国家观念和自尊自信的民族意识,这是他独特的关怀视角和解决方式,这里彰显的是先生在重建国民性上与五四先驱的重大差异。老舍先生对市民群体的弱点有着不同于常人的深刻洞见,甚至带有一种"执拗的偏见",然而正是这种偏见使他始终都延续着自己一贯的文化启蒙主题,《猫城记》也不例外。而这一主题之所以深刻,乃是因为,时至今日,当各种各样的意识形态迷思如过眼烟云般在历史的天空划过,尘埃落定,我们面临的依然是严峻的"文化启蒙"问题。尽管有许多所谓的后结构主义者,企图用大众的主动性来消解精英话语,但无可否认的是,文化启蒙始终是一个谁也绕不过去的本土现实。

老舍,他始终以明确的文化担当意识固守着自己的文化使命,这是"老舍文学"一贯的深层底色。他自觉地身负破坏铲除旧文化、创造新社会与新文化的双重十字架,坚定地走在文化十字架的思考者和践行者的路上。

在老舍先生一生的创作时光中,有近三分之一都是在英美的自由国度里度过的,异域的文化体验给了他独特的思想感受和情感冲击,在巨大的文化落差冲击下,他踏上的是一个以有着深厚文化积存的文明古国的视阈去发现和理解眼前新文明的历程。他在异域的文化落差中艰难探索,建构起了自己独特的文化心理和文化个性,使他能够以"他者"的眼光重新打量自己曾置身其中的古老文明。文化反观的视阈一旦打开,对国民劣根性的强烈批判就几乎贯穿了他的全部作品,《猫城记》也是其中之一,而且是举足轻重的一部。他的文化心理机制和特异的思想历程,使他自觉地从文化层面去观察描写他所熟知的国民,探讨民族的命运,指向"文化改造"的预定主题,中西文化及国民性的比较就这样成了"老舍文学"的核心架构。

老舍以他特异的风格著称于世,他以最独特的方式感知自己,同时也就感知到了一个独特的时世,从而创造了一个独特的艺术世界。

当我们再次捧读《猫城记》这部被老舍先生自称为"失败"的作品,掩卷长思,我们的灵魂便不得不叹服于他那惊人的道德眼光和心理深度。作者那种"执拗的偏见"使我们不能不面对我们自身文化的极大缺憾,不能不将审视的眼光投向我们的内心。直到今天,自省与反观依然是我们认识自己、认识世界以及自我改造的必要视角。在这一点上,《猫城记》无疑是具有深刻的预见性的。

U245265618

U245265618

U882667602

U882667602