烟柳画桥,风帘翠幕,三秋桂子,十里荷花,熏风弄人,冶艳眠娗。西湖胜地,自古繁华,即使是千百年后风尘湮灭,在大多数人心头依旧是那幅繁华胜景,无怪韦庄曾言——游人只合江南老。

许是风流墨客笔下的风情韵致太过勾人,许是家祖曾偏居江南而将血脉晕浸了西湖水汽,自小我便独独钟情杭州。梦里心头,都是杭州一片雾霭蒙蒙,风姿绰约的风韵。少年爱山水,倒也曾游过西湖,是时游人摩肩,喧呼嘈杂,只被市井油烟之气充斥着,全然不见梦中空灵毓秀,便匆匆遁去。纵是如此,仍旧对杭州一往情深,真真是一片痴心了。

前几日偶读张岱《西湖梦寻》,才发现竟有人更痴甚于我。

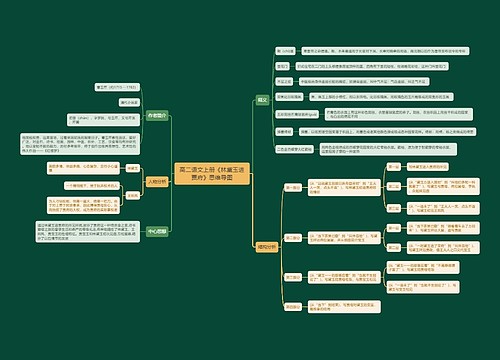

张岱生自官宦世家,鲜衣怒马、精舍美婢、烟火繁灯、美食歌舞点缀是他的少年。惜明亡之后,家世衰落,捉襟见肘,竟常至断炊。幸甚陶庵世家出身,却不多世家做派,安贫隐居,笔耕不辍,自有丰著存世。然而陶庵生乎大明,虽败不弃,骨子里仍旧真真切切地是个明人。他死在清朝,怀抱里的却是明朝。他一生洒脱放阔,却独独放不下旧国与旧西湖。

《梦寻 》自序中只句致我感伤颇深。提笔便言:"余生不辰,阔别西湖二十八载,然西湖无日不入吾梦中,而梦中之西湖,实未尝一日别余也。"已觉感怀,而明亡后再返西湖,只见"凡昔日弱柳桃夭,歌楼舞榭,如洪水淹没,百不存一矣。余乃急急走避,谓余为西湖而来,今所见若此,反不若保吾梦中之西湖,尚得完全无恙也。"更显苦涩哽喉,命途难堪。

这份难咽的苦涩也正是陶庵作此书的缘由——留住西湖,留住旧梦。这不仅是对他的慰藉,更是对天下有心人的慰藉。

自此窥探,更见陶庵句句泣血。清军铁骑踏过,临安种种,西湖种种,俱如云烟消散,难觅踪迹。陶庵仅凭记忆勾勒,循着旧事,竟娓娓道来,如数家珍。西湖是他的血液,是他的风骨,是他的命。所谓爱的深沉,便是如此。

张岱平生,品评诗文,好以冰雪为喻:"盖文之冰雪,在骨,在神。"其自身手笔,恰如冰雪,风骨清俊,丰神俊朗。当年西湖神韵,悉在笔下。而其年少富贵生活,带给他的不是子弟傲气,却恰因身世巨变而赋予了陶庵深邃的哲思与豁淡的心性——前事伶俜皆梦痕,于是更见清逸雅淡。

陶庵虽隐逸却也并非不食人间烟火。这纨绔之气,竟也终是沾染了点的。但这恰使他又带上了些许俏皮的人情味。

以《梦寻》中精华之笔《西湖七月半》为例,恰可见张老放阔俏皮之趣。其言,西湖七月半,一无可看,止可看人,期间有分五类,皆借看月实看人也。其一,看声光影乱、盛世繁华;其二,看名娃闺秀、顾盼生姿;其三,看月下舟楫、弦歌相和;其四,看市井嘈杂、放纵恣行;其五,看煮酒烹茶,邀友共游。这五类可谓道尽西湖胜景,莫说当年,便是千百年后的今天,形容湖畔繁华,亦无不可。

可谓世间百态,神韵其中。私以为拾尽西湖繁华者,非陶庵不可。

陶庵自言,最爱盛世繁华。可字里行间,行迹游踪,却又往往钟情幽静偏远之处。西湖之大,世人皆见其热闹而不取其清幽,隐士皆取其清幽不见其热闹,唯有张岱,繁华亦看尽,落寞亦踏遍,烙西湖入骨血,溶旧梦于神魄。

他是个顶可怜的人,身世剧变,旧国亡变;却也是个顶幸福的人,世间繁华,尽入指尖。读《西湖梦寻》,读他,读人间。

U633687664

U633687664

U582121265

U582121265