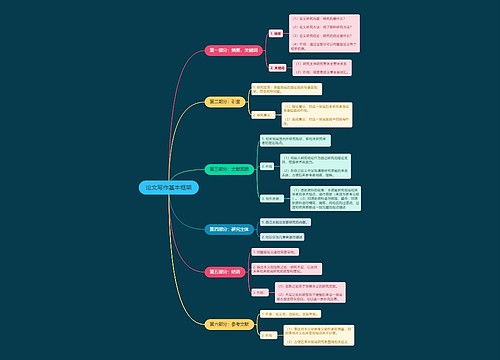

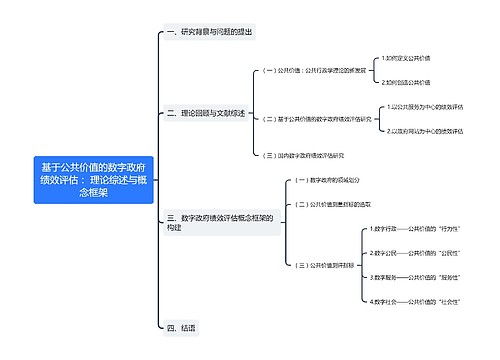

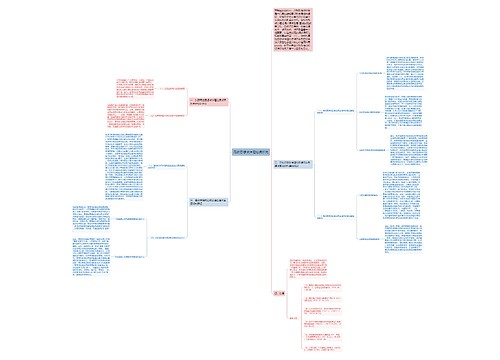

高职院校素质教育问题研究思维导图

凉笙微凉

2023-04-12

本文在阐述高职院校素质教育意义的基础上,围绕当前高职院校素质教育存在的突出问题,分析了进一步深化高职院校素质教育改革的必要性,论述了高职院校素质教育提升的有效路径。

树图思维导图提供《高职院校素质教育问题研究》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《高职院校素质教育问题研究》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5d828834f8b681ac9acf84c7de368e9b

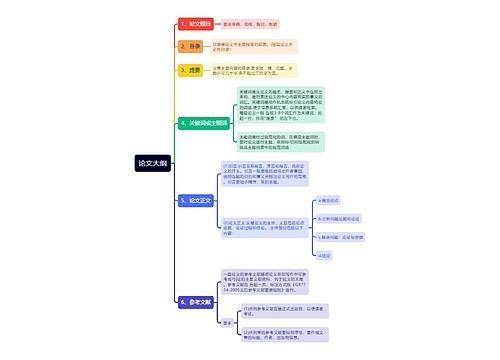

思维导图大纲

相关思维导图模版

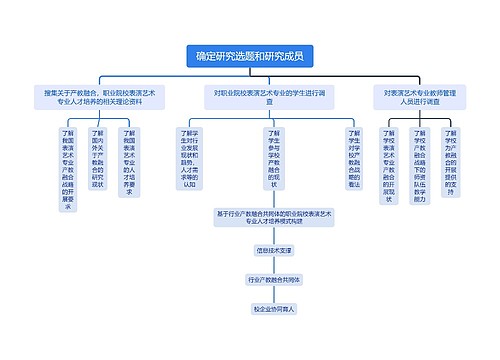

一、研究内容思维导图

U682687144

U682687144树图思维导图提供《一、研究内容》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《一、研究内容》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

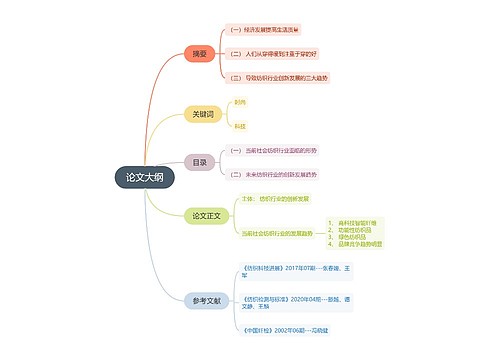

骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业思维导图

U982199398

U982199398树图思维导图提供《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3b02aa55260be20b1cc2be8dc21730b9