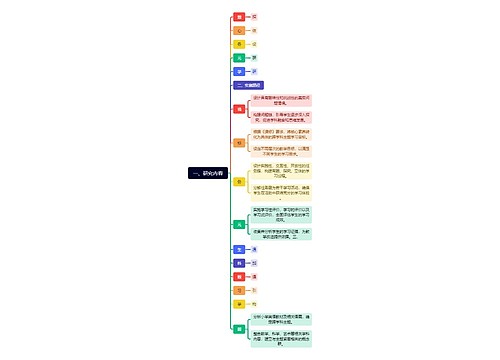

爱教育心得体会精品(七篇)思维导图

我没你想的那样坚强

2023-04-11

爱教育心得体会

精品

第一,在教育教学方面,我以严要求高标准来衡量自己,不断给自己施压,主动参加各级各类的教学活动。教学中,针对学生特点,以愉快式教学为主,不搞满堂灌,坚持学生为主体,教师为主导、教学为主线,注重讲练结合。同时,认真做好作业批改和辅导工作。

树图思维导图提供《爱教育心得体会精品(七篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《爱教育心得体会精品(七篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8d58187ecbb8b8c978eddac7b2bbc8f1

思维导图大纲

相关思维导图模版

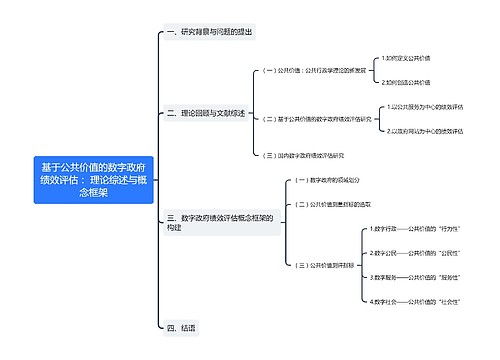

爱教育心得体会精品(七篇)思维导图模板大纲

爱教育心得体会篇(1)

在惯彻实施"三爱教育"的过程当中,让我明白了许多事情,我深刻地认识到作为教师的无尚光荣,看到了新时期人民教师的光辉形象和崇高的思想境界,懂得了有一种比自己生命、比家人的安全更重要的东西,叫做老师的责任。

作为一名教师,首先要爱岗敬业的精神,在这一点上,我主要通过以下几个方面去努力的。

第一,在教育教学方面,我以严要求高标准来衡量自己,不断给自己施压,主动参加各级各类的教学活动。教学中,针对学生特点,以愉快式教学为主,不搞满堂灌,坚持学生为主体,教师为主导、教学为主线,注重讲练结合。同时,认真做好作业批改和辅导工作。

第二,积极参与听课、评课,虚心向同行学习教学方法,博采众长,提高教学水平。

第三,在纪律方面,本人严格遵守学校的各项规章制度,不迟到、不早退、有事主动请假。在工作中,尊敬领导、团结同事,能正确处理好与领导同事之间的关系。

其次, 要爱生如子。学生作为学习的主体,可能是学校中最不容易满足的群体。他们思想活跃,对周围的人和事容易理想化,而我们又习惯把学生当成"不懂事者",对他们的声音往往听不见或者不想听,对他们所做的事情往往是不屑一顾,做错了事情不去深入了解就一味的批评。事实上,学生是一个活的"生命体",他们有属于自己的感受和要求,每个学生都有自身的闪光点。我通过做班级联系人,经常与学生沟通,努力地去挖掘,其实就能发现他们每个人都有闪光点。要把"学生当成人来培养",要正确对待学生的意见,师生之间应保持一种人格上的平等。师生之间的教与学实际上是一种矛盾,处理得好就会像父与子、母与子的关系,但处理不好就会产生对立态度。我在今后的教育中,注重把学生当成朋友,改变师道尊严的旧习俗,彻底转换观念,建立民主、平等、和谐的师生关系,让师生共同发展,培养和造就一代新人。

最后,在爱校如家方面,本人自觉维护学校形象,发扬合作思想,弘扬团队精神。可以说,爱校如家是每一个教师义不容辞的责任。本人主要通过以下几点去实施的。

第一,增强主人翁意识。进一步强化校荣我荣、校衰我耻的主人翁意识,适时对外宣传我们学校,在招生方面也尽心尽力。

第二,增强大局意识。"不谋全局,难以谋一域",舍小我为大家,舍私利为公利。本着开源节流的精神,不浪费学校的一滴水、一度电、一张纸。

第三,增强合作意识。在工作中树立合作共赢的理念,以1+1>2的观念,加强团队协作精神,能与学校各部门各专业的教师和谐相处。

爱教育心得体会篇(2)

寒假,我捧起了学校下发的《爱心与教育》一书,认真研读,书中的内容深深地吸引着我,李老师运用许多学生的原话真实地写出他怎样地爱学生,学生又是怎样地爱他,真是感动人。

李老师和学生间的一个个故事都体现了他为人师表的尽心,超越了一般父母对子女的爱。他对学生的爱是一种真正的爱。一般的老师是难以做到的,他对学生的爱,不但是爱优秀生,而且更爱差生。尤其我在书中读到他从不忘记学生的生日,还在学生生日时给学生送上一份生日礼物;在课间经常和学生一起活动;在课余时间或假期中带领学生一起走进大自然;对班级中的优生、中等生、差生坚持按号轮流家访等等,李老师在教育岗位上处处闪耀着爱的火花。

李老师在书中这样写道:"当一个好老师最基本的条件是什么?""是拥有一颗爱学生的心!"他还说:"离开情感,一切教育都无从谈起。"师爱是教育工作中不可缺少的良剂。爱学生,就必须善于走进学生的情感世界,就必须把自己当作学生的朋友,去感受他们的喜怒哀乐。"基础教育阶段的儿童处于生命中最主要的集中学习时期,他们缺乏社会经验,各方面处于形成阶段,有着多方面的需求和发展,充满生命活力和潜力。这段时期的教育影响远远越过该阶段而扩展到终身。

因此最需要老师对学生的爱,懂得儿童时期对生命的独特价值,并善于开发其生命潜力。如果一种教育未能触动人的灵魂,无法引起人的共鸣,不足以震撼人的情感,那就不是成功的教育。师爱的最高境界是友情,具有爱心和知识,对学生来说,他们喜欢前者。学生们特别渴求和珍惜教师的关爱,师生间的真挚的情感,必定有着神奇的教育效果。爱学生就让我们走进学生的情感世界吧。

这本书给我一种领悟,一种发现!将心比心,以心换心,用爱去赢得爱,用爱去化解许多的矛盾。爱我们身边的人,无疑是播下爱的种子,让他们也懂得去爱护和关心别人,尤其是当老师的我们,面对的是正在成长,性格还没有定型的孩子,他们最需要的是爱的滋润,我们给予他们的爱心也一定会影响到日后他们对待别人的态度。曾几何时,看到书上有几句话:"不会对别人宽容的人,对自己也不会宽容的;不会爱别人的人,别人也不会爱你的!"总相信你负出的爱越多,你也会获得越多的爱。

爱教育心得体会篇(3)

如果说爱是一次旅游,也许有人会有异议。但爱正是没有尽头的,愉快的旅游。就像生活,如果把生活看成一次服刑,人们为了某一天刑满释放,得到超脱而干沉重的活儿;那么这样的生活必将使人痛苦厌倦。反之,把生活看成旅游,一路上边走边看,就会很轻松,每天也会有因对新东西的感悟、学习而充实起来。于是,就想继续走下去,甚至投入热情,不在乎它将持续多久。这时候,这种情怀已升华为一种爱,一种对于生活的爱。读《爱的教育》,我走入安利柯的生活,目睹了他们是怎样学习、生活,怎样去爱。在感动中,我发现爱中包含着对于生活的追求。

如果爱是奔腾的热血,是跳跃的心灵,那么,我认为这就是对于国家的崇高的爱。也许它听起来很"口号",但作为一个有良知的人,这种爱应牢牢植入我们的心田。当读到安利柯描绘的一幅幅意大利人民为国炸断了双腿,淋弹死守家园的动人场面时,我不禁想到我们祖国大地上也曾浸透了中华儿女的血。同样是为了自己国家的光明,同样可以抛弃一切地厮拼,我被这至高无上的爱的境界折服。我不需为祖国抛头颅了,但祖国需要我们的还有很多。爱之所以伟大,是因为它不仅仅对个人而言,更是以整个民族为荣的尊严与情绪。

《爱的教育》中,把爱比成很多东西,确是这样又不仅仅是这些。我想,"爱是什么"不会有明确的答案,但我已经完成了对于爱的思考——爱是博大的,无穷的,伟大的力量。

几年前曾看到过这样一段话"我在四年前始得此书的日译本,记得曾流了泪三日夜读毕,就是后来在翻译或随便阅读时,还深深地感到刺激,不觉眼睛润湿。这不是悲哀的眼泪,乃是惭愧和感激的眼泪。除了人的资格以外,我在家中早已是二子二女的父亲,在教育界是执过十余年的教鞭的教师。平日为人为父为师的态度,读了这书好像丑女见了美人,自己难堪起来,不觉惭愧了流泪。"我一直想拜读这本让夏丐尊先生如此感动的书《爱的教育》,这个寒假终于如愿以偿了。

《爱的教育》,我是一口气读完的,虽然我没有流泪,可是我的心已经承认这是一本洗涤心灵的书籍。吸引我的,似乎并不是其文学价值有多高,而在于那平凡而细腻的笔触中体现出来的近乎完美的亲子之爱,师生之情,朋友之谊,乡国之恋……这部处处洋溢着爱的小说所蕴涵散发出的那种深厚,浓郁的情感力量,真的很伟大。《爱的教育》在诉说崇高纯真的人性之爱就是一种最为真诚的教育,而教育使爱在升华。虽然,每个人的人生阅历不同,但是你会从《爱的教育》中,体会到曾经经历过的那些类似的情感,可我们对此的态度行为可能不同。它让我感动的同时也引发了我对于爱的一些思索。

爱教育心得体会篇(4)

通过此次爱国主义教育集中学习活动,看到"星星之火可以燎原"、"共赴国难、抗日战争"、"迎接解放,冲破黎明"、"革命英烈,浩气长存"、"继往开来,走向辉煌"五个板快,一幅幅生动的画面,使我心灵震撼,更得到一次洗涤。让我进一步加深了对热爱党、热爱国理解,更懂得了"没有共产党就没有新中国"这一真理。

一幅幅画卷,展示了民族的振兴、国家的发展,许多仁人志士以忧国忧民情怀,以国事为己任,前仆后继,临难不屈,保卫祖国,关怀民生,这种可贵的精神,使中华民族历经劫难而不衰。

闭目沉思,内心出感悟连连:

感悟一:坚持就是胜利。"水滴石穿,绳锯木断",为什么对石头来说微不足道的水能把石头滴穿柔软的绳子能把硬梆梆的木头锯断说透了,关键还是坚持。成功固然是每个人心中渴望的,但成功之路大多是坎坷、曲折的,没有人能够随随便便成功。如何正视挫折和失败,才是最关键的。任何事情都有存在两面性,挫折和失败一样能教给我们很多东西。能让我们学会听取别人的劝告、学会独立思考、学会明辨是非;更能磨练我们的意志、锻炼我们能力,激发我们的潜能。成功之前难免有失败,只要能克服困难,坚持不懈地努力,那么,成功就在眼前。

感悟二:坚定理想信念

在异常艰苦的革命战争年代里,革命先辈们放弃优越的生活条件,抛头颅洒热血,坚定崇高的共产主义理想信念,无论受到何种不公待遇和挫折,仍然坚持为人民的解放事业奋斗终身。无数优秀共产党员以他们的实际行动,做出了光辉的榜样。有人说:人不是活在物质世界里,而是活在精神世界里,活在理想与信念之中。对于人的生命而言,要存活,只要一碗饭,一杯水就可以了;但是要想活得精彩,就要有精神,就要有远大的理想和坚定的信念。坚定的理想信念,是履行使命、完成工作任务的精神动力,是立身做人的精神支柱。在新的历史条件下,作为一名年轻党员干部,必须深刻理解和掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学社会主义观、新时代中国特色社会主义理论,并自觉增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",树立为社会主义、共产主义事业奋斗的远大志向。始终坚持讲政治,明确政治方向,站稳政治立场,严守政治纪律,自觉加强党性锻炼,努力做到理论上清醒,政治上坚定,作风上清正,树立正确的世界观、人生观、价值观,时刻保持共产党人的蓬勃朝气,昂扬锐气和浩然正气,为决战决胜脱贫攻坚、新农村建设、秦岭生态保卫战做出应有贡献。

爱教育心得体会篇(5)

在杜鹃花开的季节,一路上满山灿烂的杜鹃花,但今天我却无心欣赏,我有满心的困惑不解要从这次家访中得到答案,于是我加紧了步伐,暂且将那满山的灿烂留在葱郁的大山深处。

不久,眼前出现了一个小山村,偶尔会看见水泥的楼房,大部分是单间的瓦房。在一片灰瓦之中,我们远远地看见一家茅草屋,分外的刺眼,我正感慨怎么还有人家住这样的屋子时,去年来过的同事却说我们要家访的正是那家,我不由得内心"咯噔"了一下。

我的眼前出现了一幅熟悉的画面,我在杜甫《茅屋为秋风所破歌》里似乎见过的茅草房,此刻正跳入我的眼帘:矮房,屋顶茅草铺就,因为风吹雨打,茅草已微微泛黑,不知用什么搭着。门是木板门,侧面对着水泥路面,从正面看去恰是一个门洞立在那里。房子是一头朝外,另一面却是挨着左边一排邻家的屋子的,看上去呈三角形。

这间略微倾斜的"子女的避风港"给我内心的震撼绝不亚于那首古诗带给我内心的冲击,"贫寒。"我告诉自己,心里对这家庭大约也知道了几分底细。

应声而出的是一个五十多岁的男子,农民打扮,衣服薄而微黄,但身上没有泥点,显得有几分干净,只是脸很消瘦。

我对那肌黄微黑的肤色很熟悉,如果你曾在哪里看到过摄影作品中特写的农民的脸,你就不会对这些写在脸上的沧桑感到吃惊。画家的笔是最深邃的镰刀,镌刻了农民那岁月的斑驳脸肌。然而如果你还记得鲁迅笔下的那个老年闰土,你就更不会不熟悉笼罩着那微微蜷缩而拱背的身影。他让我记起李贺的诗句"天若有情天亦老,人间正道是沧桑",作为他的精神面貌的写照,确有几分相似。但不同于平常躬耕与黄土的农民的是,他显得并不是很黑,却于苍白中透露出几分黄不拉几的颜色,他应该不是常年忙于农活的人。

大约说了三五句话后,从侧面门槛中传来一个嘶哑的妇女的声音,可是迟迟不见人影,一会儿门槛前出现了一只斜着迈出的脚,然后我吃惊地看见一个熟识的女孩搀着妈妈出来。母亲很瘦,如一棵在秋风中脱光了叶子只剩一树黑白灰白的乌桕树。灰白的短发后同样苍黄消瘦的脸,眼睛却陷得更深了,眉宇间的皱纹拉成长长的"三"字形,仿佛写着"秋心"。看到她我的内心又经不住"咯噔"了一下,唯有用"心力憔悴"四字形容她最确切。藏在我心底的疑团似乎也有了些许的答案。

我之前已知道这是个普通又不普通的家庭。普通的是这是个完整的家,有爸妈,有姐弟,这家父母爱孩子与天底下所有的父母无异。不普通的是,在这样的茅屋里出来的两个孩子却有天壤之别。姐姐是位好姐姐,深深懂得生在这样的贫寒之家,享受不了与弟弟一样的幸福学堂生活。姐姐是自愿辍学的,也许这辈子都只能怀抱初中文凭遗憾终身了,然而所有的老师都夸姐姐懂礼、勤奋,无不为她回家要担当整个风雨飘摇的家,而没有空闲静心学习感到无奈。

在曾经的老师面前,姐姐恭敬地叫我们"老师!",然而母亲却抬头用急切的眼神盯住我们:"是不是我家鹏又闯祸了?老师?"知道了我们的来意后,她稍稍放松了,谈起姐姐,母亲口中只剩辛酸和怜惜,更多的便是无奈。

然而很快就谈起来了这一年刚升入初中的弟弟,我分明看到了父亲的脸别过去了,那神情是万分的不愿谈起,冲口就甩出一句话:"我们不管他了!我们管不了他了!"继而神情低下,再不说话,只虔诚地听我们讲话。母亲似乎有很多话,但于神情中透露出淡淡的倦意,姐姐从门槛里头拿了把没有柄的矮倚,她坐下了,我们都站着听她讲话。

爱教育心得体会篇(6)

作为一名教师,首先要爱教育。有敬业爱岗的精神,正确认清和对待教师责任,提高意识、能力。歌德说:"你要欣赏自己的价值,就得给世界增加价值。""尽力履行你的职责,那你就会立刻知道你的价值。"奉献是世世代代进步人类所尊崇的高尚的道德品质,所以我们的工作就是奉献,通过向学生提供优质的服务使学生接受良好的教育,最终成为对社会有用的人才。对此,我们的责任在于教育和引导,重在树立让学生满意的思想观念,努力实现学生合理的要求。为了把教育寓于服务之中,使我们的教育得到学生的认可,成为社会满意的教育。

其次,要爱学生。学生作为学习的主体,可能是学校中最不容易满足的群体。他们思想活跃,对周围的人和事容易理想化,而我们又习惯把学生当成"不懂事者",对他们的声音往往听不见或者不想听,对他们所做的事情往往是不屑一顾,做错了事情不去深入了解就一味的批评。事实上,学生是一个活的"生命体",他们有属于自己的感受和要求,每个学生都有自身的闪光点,努力地去挖掘,其实就能发现他们每个都是祖国的花朵。要把"学生当成人来培养",要正确对待学生的意见,师生之间应保持一种人格上的平等。师生之间的教与学实际上是一种矛盾,处理得好就会像父与子、母与子的关系,但处理不好就会产生对立态度。我在今后的教育中,注重把学生当成朋友,改变师道尊严的旧习俗,彻底转换观念,建立民主、平等、和谐的师生关系,让师生共同发展,培养和造就一代新人。

最后,要爱自己。塑造师表风范。以"学为人师,行为世范"为准则,履行教书育人的神圣职责,增强教师职业的光荣感、成就感、使命感和责任感,正确处理自己与社会的关系,忠于职守,言传身教,为人师表,做学生的楷模,做社会的表率,注重自身全面发展,增强自身师德修养,提高自身专业知识和专业技能,实现自身价值。

作为一名教师在教育教学过程中不断丰富自身的学识,努力提高自身能力、业务水平。教师的素质不高也难以教出高素质的学生。随着"育人"时代的发展不断有新的内容,那么就要求老师具有一定的政治素质、思想素质、业务素质。视野和思维不能仅仅着眼于孩子的现在教学过程中,应开发多方面的智力。

爱教育心得体会篇(7)

公元1839年6月3日下午两点,林则徐,邓延桢等大员登在虎门这里看硝烟壮举,礼炮声中,一群群工人站在木板上,向池内撒下盐,又把切成小块的鸦片扔进池里,在倒入石灰,顷刻间,虎门海滩升起了茫茫的烟雾,围观的人群沸腾起来!人们正是在欢呼中国人的胜利。

虎门硝烟,揭开了鸦片战争的序幕,写下了悲壮的中国近代史第一页,谱写出一曲曲爱国主义壮歌;虎门硝烟壮举,像海水冲刷烟膏那样,洗去了腐败无能的清政府强加给中国民族的耻辱,向全世界宣告了中国民族决不屈于侵略,坚决抵制鸦片的决心,谱写了中国人民反对外国侵略光辉篇章的第一页。

一百年来,中国民族所承受的种种屈辱,一一呈现在我们眼前,特别是在林则徐陈列室,看到那些吸毒鸦片的照片,我的内心回响着这么一句话"落后就要挨打,腐败就要亡国",这句话无论在哪个年代都是真理。而林则徐"苟利国家生死以,岂因祸福避趋之"让我们心血澎湃,于新久久不能忘怀,我们青年一代又该如何做呢?我们应有强烈的爱国情怀,更应该有为了民族复兴,为了祖国强大而作出卓越努力的行动。

而对我印象最深的还有几张现代人吸毒的照片,其中就有一个聪慧,美丽的女孩为了吸毒不惜出卖自己的身体。这样的悲剧不得不让我们去深思。不仅危害自己,危害社会,更严重的是在危害我们的祖国。

今天,我们重温虎门硝烟这段历史,并不是发"思古之幽情",而是把过去作为镜子,更好地走向未来。通过这次的参观活动,我们认识到要继承祖国的优秀文化遗产,并使之发扬光大;还有,我们深深地体会到的危害,因此要坚决抵制。

查看更多

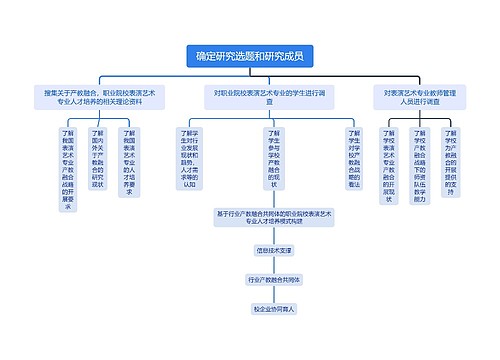

《数字教育平台开发项目策划》思维导图

U482242448

U482242448树图思维导图提供《《数字教育平台开发项目策划》》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《数字教育平台开发项目策划》》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d6437326e3e07ecf1e5e178ba84d0100

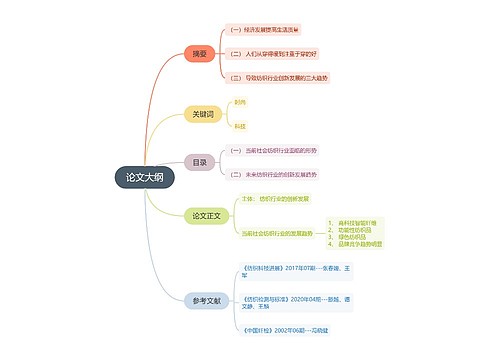

教育工作者AI场景思维导图

U774656410

U774656410树图思维导图提供《教育工作者AI场景》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《教育工作者AI场景》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d4b25376634866cb52221299e8391396

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心