2022七年级阅读读后感范文:活着思维导图

旧人不归

2023-04-11

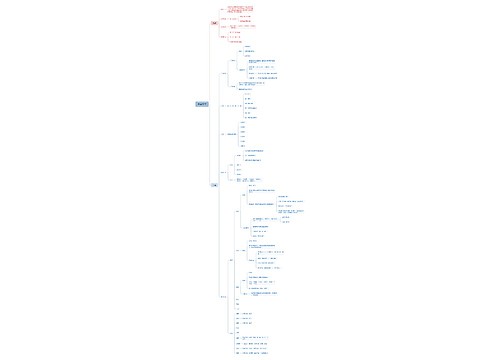

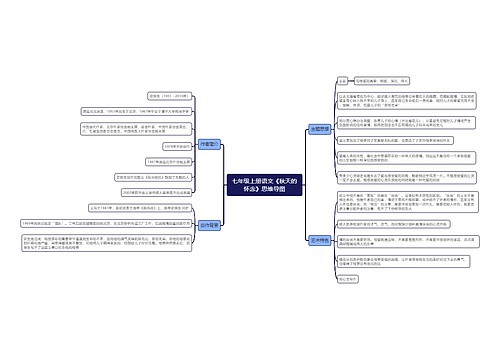

2022七年级阅读读后感范文:活着。下面是新东方网整理的2022七年级阅读读后感范文:活着,希望能够帮助到大家。

树图思维导图提供《2022七年级阅读读后感范文:活着》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《2022七年级阅读读后感范文:活着》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:18aaf9b749b755a82de9dd04b62f3008

思维导图大纲

相关思维导图模版

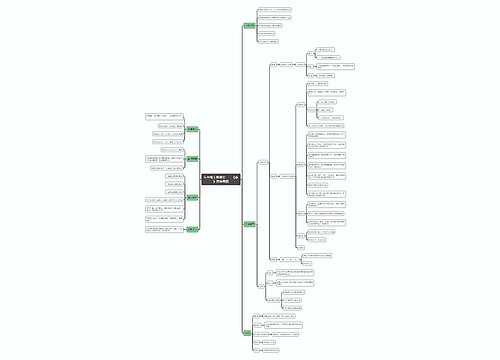

农村幼儿园利用绘本阅读开展安全教育的实践研究_副本思维导图

U382062580

U382062580树图思维导图提供《 农村幼儿园利用绘本阅读开展安全教育的实践研究_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《 农村幼儿园利用绘本阅读开展安全教育的实践研究_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2000927dcd222b18fa95af52d1709af8

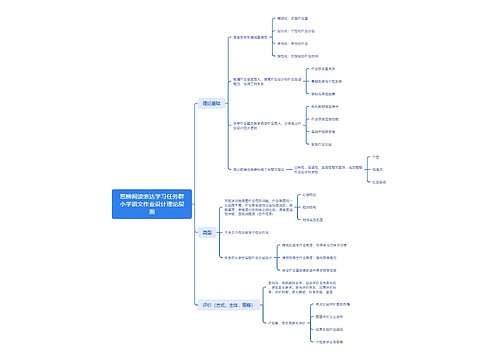

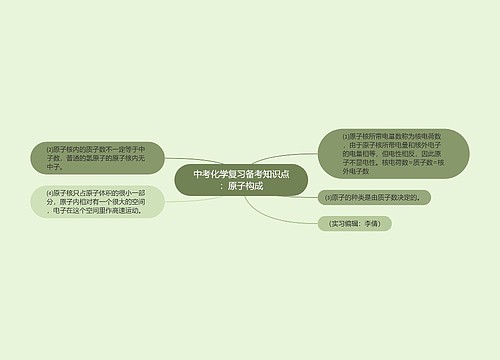

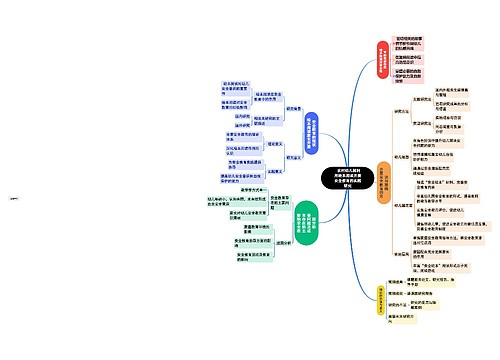

思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面思维导图

素描

素描树图思维导图提供《思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8988e5a05fb69634e53868891d5ee2b1