秋季传染病安全防治知识有哪些思维导图

清泪尽

2023-04-06

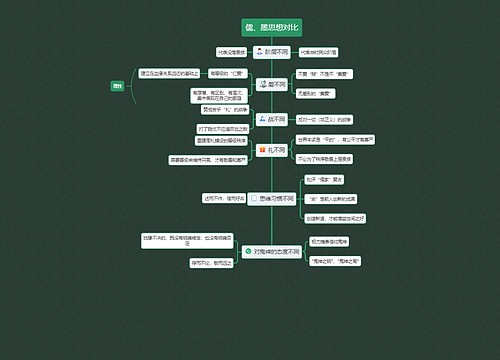

秋季传染病安全防治知识

传染病预防知识

传染病

防治

知识

秋季各幼儿园相继复课,染病病例慢慢逐渐增加。各位家长们,您准备好抵御这批病毒大军,为孩子的健康保驾护航吗?下面是树图网为大家整理的秋季传染病安全防治知识,希望对你们有帮助。

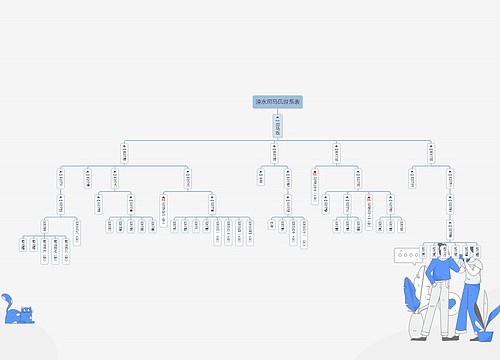

树图思维导图提供《秋季传染病安全防治知识有哪些》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《秋季传染病安全防治知识有哪些》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7005654e06b97b52f8cf7e6cfa68bfd4

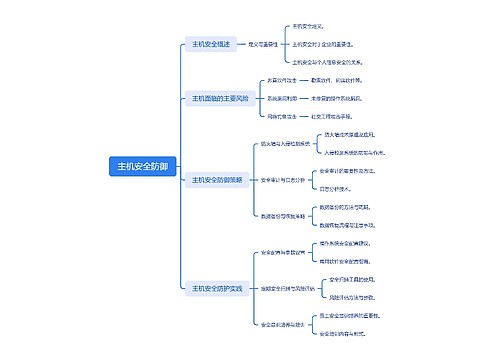

思维导图大纲

相关思维导图模版

秋季传染病安全防治知识有哪些思维导图模板大纲

秋季各幼儿园相继复课,染病病例慢慢逐渐增加。各位家长们,您准备好抵御这批病毒大军,为孩子的健康保驾护航吗?下面是树图网为大家整理的秋季传染病安全防治知识,希望对你们有帮助。

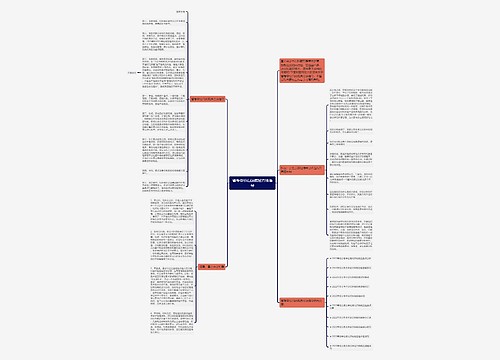

秋季传染病防治知识

秋季气温变化比较大,初秋时,气温较高,同时雨水较多,一些肠道传染病和虫媒传染病高发,甚至可能爆发流行;到了晚秋,气温逐渐下降,风大干燥,这时是一些呼吸道传染病的高发时节。因此,秋季加强传染病的防治,对维护身体健康具有重要意义。

秋季常见的传染病可分为三大类:肠道传染病、呼吸道传染病和虫媒传染病。

肠道传染病

秋季常见的肠道传染病有霍乱、伤寒、副伤寒、细菌性痢疾和甲型肝炎等。这类传染病是"吃进去"的传染病,通常是由于细菌或病毒污染了手、饮水、餐具或食物等,未经过恰当的处理,吃进去后发病。

霍乱

霍乱是由霍乱弧菌所致的烈性肠道传染病,其传播途径比较复杂,水、食物、生活接触和蝇均可单一地或交错地传播。临床上以突然起病,100%的病人有腹泻,腹泻为无痛性无里急后重感,每日大便数次甚至难以计数,量多,初为黄水样,不久转为"米泔水"样便。少数患者有血性水样便或柏油样便,腹泻后可出现喷射性呕吐,初为胃内容物,继而水样,米泔样,由于剧烈泻吐,体内大量液体及电解质丢失而出现脱水表现;轻者口渴,眼窝稍陷,唇舌干燥,重者烦躁不安,眼窝下陷,两颊深凹,精神呆滞,皮肤干而皱缩,失去弹性,声音嘶哑,四肢冰凉,体温下降,脉搏细弱,心音低钝,血压下降,如不及时抢救危及生命。病人脱水及时得到纠正后,大多数症状消失,逐渐恢复正常,少部分病人出现发热反应,目前霍乱大多症状较轻类似肠炎。

预防措施:

(1)管理传染源:设置肠道门诊及时发现隔离病人,做到早诊断、早隔离、早治疗、早报告,对接触者需留观5天待连续3次大便阴性方可解除隔离。

(2)切断传播途径:加强卫生宣传积极开展群众性的爱国卫生运动,管理好水源、饮食,处理好粪便,消灭苍蝇,养成良好的卫生习惯。

(3)保护易感人群:积极锻炼身体提高抗病能力,可进行霍乱疫苗预防接种。

伤寒、副伤寒

伤寒、副伤寒是通过粪-口途径传播,病人和带菌者是传染源。主要由污染的水、熟肉、蔬菜、瓜果、水产品等食品,以及污染的其他生活用品而传播。该病全年都有发病,高峰期为夏秋季,一般在6-10月份。在洪涝灾害的地区,饮用水源和食物被污染,出现持续高热、腹胀、转氨酶升高、脾肿大等症状,应立即到医院就诊治疗。

预防措施有:

⑴发现患者应及早隔离治疗,其排泄物及衣物等应彻底消毒。

⑵对带菌者(身体内携带病菌,但本人暂不发病)应早期发现,严格登记,认真处理。对高校、食堂、饮食行业、自来水厂、牛奶厂等工作人员以及伤寒恢复期病人均应作定期检查,如发现带菌者,应调离工作,并给于彻底治疗。

⑶ 密切接触者也应进行检疫。⑷采取综合措施加以防范:加强"三管一灭"(粪便管理、水源管理、饮食卫生管理和消灭苍蝇)。

⑸养成良好卫生与饮食习惯,坚持饭前、便后洗手,不饮生水、不吃不洁食物。

⑹易感人群可接种疫苗。

菌痢

菌痢是志贺菌属(痢疾杆菌)引起的肠道传染病。临床表现主要有发冷、发热、腹痛、腹泻、里急后重、排粘液脓血样大便。中毒型菌痢起病急骤、突然高热、反复惊厥、嗜睡、昏迷、迅速发生回圈衰竭和呼吸衰竭,而肠道症状轻或缺如,病情凶险。菌痢常年散发,夏秋多见,是我国的常见病、多发病。本病有有效的抗菌药治疗,治愈率高。疗效欠佳或慢性变多是因为未经正规治疗、未及时治疗、使用药物不当或耐药菌株感染。因此,早期诊断、早期治疗是治愈的关键。

预防方面消灭传染源是预防措施之一,除治愈患者外,必须对托幼、饮食业及自来水厂工作人员定期检查,及时发现带菌者,调离工作岗位并予以治疗。切实做好饮食卫生、水源及粪便管理,消灭苍蝇,切断传播途径,防止病从口入。增强机体免疫力,中国正在试用口服菌痢活疫苗,以刺激肠道持续产生分泌型IgA,保护人体免受痢疾杆菌的侵袭。

甲型肝炎

甲型肝炎是由甲肝病毒引起以损害肝脏为主的肠道传染病。经粪—口途径传播,以水、食物和日常生活密切接确传播为主, 15岁以下儿童好发,病情一般以轻型的较多,有隐性感染带菌者,平均潜伏期为30天。感染后早期有明显的乏力、不思饮食、恶心、厌油腻、右上腹肝区不适及隐痛等症状,约一周后,有些病人出现小便呈茶色,眼白(巩膜)及皮肤发黄(医学上称黄疸)。一旦出现上述症状,应及时去医院检查肝功能。但也有部分病人始终不会出现黄疸,因此,凡有肝炎早期症状者,特别是接确过甲肝病人又有以上症状者应及时去医院诊治。

患了甲肝,主要靠休息和自身的恢复,同时要在医生指导下正确服药治疗,切不可乱用药物,如用药不当,反可加重肝脏的损害,并要保持精神愉快,饮食要清淡,适当限制高脂肪、高蛋白食物。没有得过甲型的人,特别是15岁以下儿童接种甲肝疫苗是最为有效的预防方法。

呼吸道传染病

秋季常见的呼吸道传染病有流行性感冒、肺结核等。这类传染病经呼吸道传播,是"吸进去"的传染病。细菌或病毒可直接通过空气传播,或通过灰尘中细菌或病毒的飞沫核经呼吸道进入人体后发病。

流行性感冒

流行性感冒是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,传染性强,容易造成暴发性流行。表现为全身症状较重而呼吸症状较轻。开始表现为怕寒、发热,体温可高达39-40℃,同时患者感觉头痛、全身酸痛、软弱无力,且常感眼干、咽干、轻度咽痛。部分病人可有喷嚏、流涕、鼻塞。有时可见胃肠道症状,如恶心、呕吐、腹泻等。

治疗方面早发现,早报告,早隔离,早治疗 ,呼吸道隔离1周或至主要症状消失。流行期间,避免集会或集体娱乐活动,老幼病残易感者少去公共场所,注意通风,必要时对公共场所进行消毒。可注射流感疫苗预防。

肺结核

肺结核是结核杆菌侵入体内引起的感染,是青年人容易发生的一种慢性和缓发的传染病。临床上多呈慢性过程,少数可急起发病。常有低热、乏力等全身症状和咳嗽、咯血等呼吸系统表现。

15岁到35岁的青少年是结核病的高发峰年龄。潜伏期4~8周。其中80%发生在肺部,其他部位(颈淋巴、脑膜、腹膜、肠、皮肤、骨骼)也可继发感染。

主要经呼吸道传播,传染源是接触排菌的肺结核患者。解放后人们的生活水平不断提高,结核已基本控制,但近年来,随着环境污染和爱滋病的传播,结核病又卷土重来,发病率欲演欲烈。对肺结核应有正确的认识,目前肺结核有特效药物治疗,疗效十分满意。肺结核不再是不治之症了。应有乐观精神和积极态度,做到坚持按时按量服药,完成规定的疗程,否则容易复发。儿童按时接种卡介苗,接种后可增加免疫能力,能避免被结核杆菌感染而患病。

虫媒传染病

常见虫媒传染病有流行性乙型脑炎、疟疾、流行性出血热等。这类传染病是通过一些昆虫媒介,如蚊、螨、虱子、跳蚤等叮咬人体后传播,是"叮咬传播"的传染病,昆虫先叮咬病人,然后再叮咬健康人,将病人身上的细菌或病毒传入健康人的体内导致发病。

流行性乙型脑炎

流行性乙型脑炎,亦称日本乙型脑炎,是由乙脑病毒所致的,以脑实质炎症为主要病变的中枢神经系统急性传染病。经蚊媒传播,流行于夏秋季,临床上急起发病,有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等,重型患者病后往往留有后遗症。乙脑是人畜共患的自然疫源性疾病,人与许多动物可作为本病的传染源。

早期发现病人,及时隔离和治疗病人,但主要的传染源是家畜,尤其是未经过流行季节的幼猪,近年来应用疫苗免疫幼猪,以减少猪群的病毒血症,从而控制人群中乙脑流行。防蚊和灭蚊是控制本病流行的重要环节,特别是针对库蚊的杀灭。进行预防接种是保护易感人群的重要措施。

疟疾

疟疾是由疟原虫引起的寄生虫病,于夏秋季发病较多。在热带及亚热带地区一年四季都可以发病,并且容易流行。典型的疟疾多呈周期性发作,表现为间歇性寒热发作。一般在发作时先有明显的寒战,全身发抖,面色苍白,口唇发绀,寒战持续约10分钟至2小时,接着体温迅速上升,常达40℃或更高,面色潮红,皮肤干热,烦躁不安,高热持续约2~6小时后,全身大汗淋漓,大汗后体温降至正常或正常以下。经过一段间歇期后,又开始重复上述间歇性定时寒战、高热发作。

预防方面要管理传染源,及时发现疟疾病人,并进行登记、管理和追踪观察。对现症者要尽快控制,并予根治;对带虫者进行休止期治疗或抗复发治疗。切断传播途径:在有蚊季节正确使用蚊帐,户外时使用防蚊剂及防蚊设备,灭蚊措施除大面积应用灭蚊剂外,量重要的是消除积水、根除蚊子孳生场所。

流行性出血热

流行性出血热是由汉坦病毒引起以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。以发热、出血倾向及肾脏损害为主要临床特征的急性病毒性传染病。潜伏期为5~46天,一般为1~2周。本病典型表现有起病急,有发热(38~40℃)、三痛(头痛、腰痛、眼眶痛)以及恶心、呕吐、胸闷、腹痛、腹泻、全身关节痛等症状,皮肤粘膜三红(脸、颈和上胸部发红),眼结膜充血,重者似酒醉貌。口腔粘膜、胸背、腋下出现大小不等的出血点或瘀斑,或呈条索状、抓痕样的出血点。如处理不当,病死率很高。

对病人应实行"四早一就",即早发现、早诊断、早休息、早治疗,就近治疗,减少搬运。八十年代中期以来,我国本病年发病数逾已10万,已成为除病毒性肝炎外,危害最大的一种病毒性疾病。出血热尚无特异性病原疗法,发病后只能对症治疗,因此,预防尤为重要。预防出血热的根本措施是灭鼠。

秋季如何预防传染病

1、少到人流密集的场所。

初秋时气温较高,即"秋老虎"天,一些肠道传染病和虫媒传染病高发,甚至可能爆发流行;到了晚秋,气温会逐渐下降,风大干燥,这是一些呼吸道传染病的高发时节。市民在秋季要特别加强传染病的防治。

2、要讲究环境卫生、食品卫生和个人卫生。

不吃腐败变质的食物;不喝生水、不吃生食物;不吃苍蝇叮爬过的食物;不暴饮暴食;实行分餐制,养成餐前便后洗手的良好习惯;生食瓜果蔬菜要洗涤消毒;杜绝生吃水产品;罐头食品出现鼓起、色香味改变的情况,不可食用。

3、保持室内经常通风换气

保持室内经常通风换气,保持空气清新;讲究个人卫生,不随地吐痰,日用品常进行日照消毒和适当处理;有呼吸道传染病流行时,到公共场所应戴口罩,少到人流密集的地方。必要时可进行疫苗接种:如接种卡介苗预防肺结核,接种流感疫苗预防流感。

秋季传染病预防知识

秋季是多种传染病的高发季节。

一般秋季常见传染病可分为三大类:肠道传染病、呼吸道传染病和虫媒传染病。

一、秋季常见的肠道传染病

秋季常见的肠道传染病有霍乱、伤寒、副伤寒、痢疾、轮状病毒引起的感染性腹泻等。这类传染病经"粪—口"途径传播,是"吃进去"的传染病,通常是由于细菌或病毒污染了手、餐具、饮水或食物等,未经过正确的处理,吃进去后发病。

1.霍乱 是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病,属于国际检疫传染病之一,也是我国法定管理的甲类传染病。发病急,传播快,可引起流行、爆发和大流行。夏秋季为流行季节。人群普遍易感。常经水、食物、生活接触等途径传播。临床特征为剧烈腹泻、呕吐、大量米泔样排泄物、水电解质紊乱和周围循环衰竭,严重休克者可并发急性肾功能衰竭。

2.伤寒 是由伤寒杆菌引起的经消化道传播的急性传染病。临床特征为长程发热、全身中毒症状、相对缓脉、肝脾肿大、玫瑰疹及白细胞减少等。主要并发症为肠出血、肠穿孔。本病以夏秋季多发,人群普遍易感。主要通过水、食物、日常接触、苍蝇和蟑螂传播。

3.细菌性痢疾 简称菌痢,是由痢疾杆菌引起的肠道传染病。主要表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重和脓血便。常年发病,以夏秋季多见。主要通过生活接触、食物、水和苍蝇等途径传播。

4.甲型肝炎 是由于感染甲型肝炎病毒(HAV)引起的急性肝脏炎症,主要经"粪—口"途径传播,发病以儿童和青少年多见,是我国常见的肠道传染病之一,在病毒性肝炎中发病率及感染率最高,近多年来由于儿童和青少年大多接种了甲肝疫苗,发病人数明显下降。典型症状为发热、乏力、食欲减退、恶心、呕吐和皮肤黄染、尿呈褐色或金黄色,检查肝脏有肿大和触痛或叩痛的体征。

5.肠道病毒EV71感染性疾病 肠道病毒EV71是人肠道病毒的一种,简称为EV71,常引起儿童手足口病、病毒性咽峡炎,重症患儿可出现为肺水肿、脑炎等,统称为肠道病毒EV71感染疾病。三岁以下婴幼儿多发,成人比较罕见。

秋季肠道传染病的防治措施

讲究环境、食品卫生和个人卫生。以饮食卫生为重点,把好"病从口入关",做好"三管一灭",加强自身防护:

1.提倡良好的个人和饮食卫生习惯。管好饮食,不吃腐败变质的食物,不喝生水、不吃生冷食物,不吃苍蝇叮爬过的食物,不暴饮暴食,实行分餐制,养成餐前便后洗手的良好习惯,生食瓜果蔬菜要洗净消毒,杜绝生吃水产品。无安全保障的网购食品不要吃,罐头食品出现鼓起、食品色香味改变时均不可食用。

2.加强个人防护。 学习和了解肠道传染病的相关知识。充足的睡眠和丰富的营养可增强体力,保持良好的心情有助于预防夏季肠道传染病,适当进食蒜、醋可预防某些胃肠道传染病。

3.感染肠道传染病应立即上医院就诊,不要胡乱用药,特别是不能自行使用抗菌素进行不规范治疗。

二、秋季常见的呼吸道传染病

秋季常见的呼吸道传染病有流感、军团菌病、肺结核等。这类传染病经呼吸道传播,是"吸进去"的传染病。细菌或病毒可直接通过空气传播,或通过尘埃中细菌或病毒的飞沫核经呼吸道进入人体后发病。

呼吸道传染病预防措施

保持室内经常通风换气,保持空气清新,讲究个人卫生,

随地吐痰,日用品常进行日照消毒和处理,有呼吸道传染病流行时,尽量避免到人多的公共场所,正确佩戴口罩,必要时可进行预防性接种,如接种流感疫苗预防流感。

三、秋季常见的虫媒传染病

秋季常见的虫媒传染病有乙脑、疟疾、登革热、流行性出血热等。这类传染病是通过一些昆虫媒介,如蚊、螨、虱子、跳蚤等叮咬人体后传播,是"叮咬传播"的传染病。昆虫先叮咬病人,然后再叮咬健康人,将细菌或病毒传入健康人的体内导致发病。

虫媒传染病预防措施

预防虫媒传染病的最好措施是防止被蚊虫叮咬,大力开展爱国卫生运动,消灭"四害"。对传染病病人,做到早发现、早诊断、早隔离,早治疗,防止疾病传播。若在旅行期间或之后有任何高热或类似感冒等病症,应尽快就诊和接受血液检查。

秋季传染病安全防治知识有哪些相关文章:

★ 10个预防传染病的小常识

★ 有关传染病防治基础知识有哪些

★ 关于预防传染病有哪些安全知识

★ 预防传染病的10个小常识

★ 关于冬季防传染病安全教育知识有哪些

★ 讲究卫生防治疾病的知识

★ 有关秋季传染病安全防治知识有哪些

★ 关于春季防传染病必备安全知识有哪些

★ 关于季节性传染病安全教育知识

★ 儿童常见疾病的预防小知识

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心