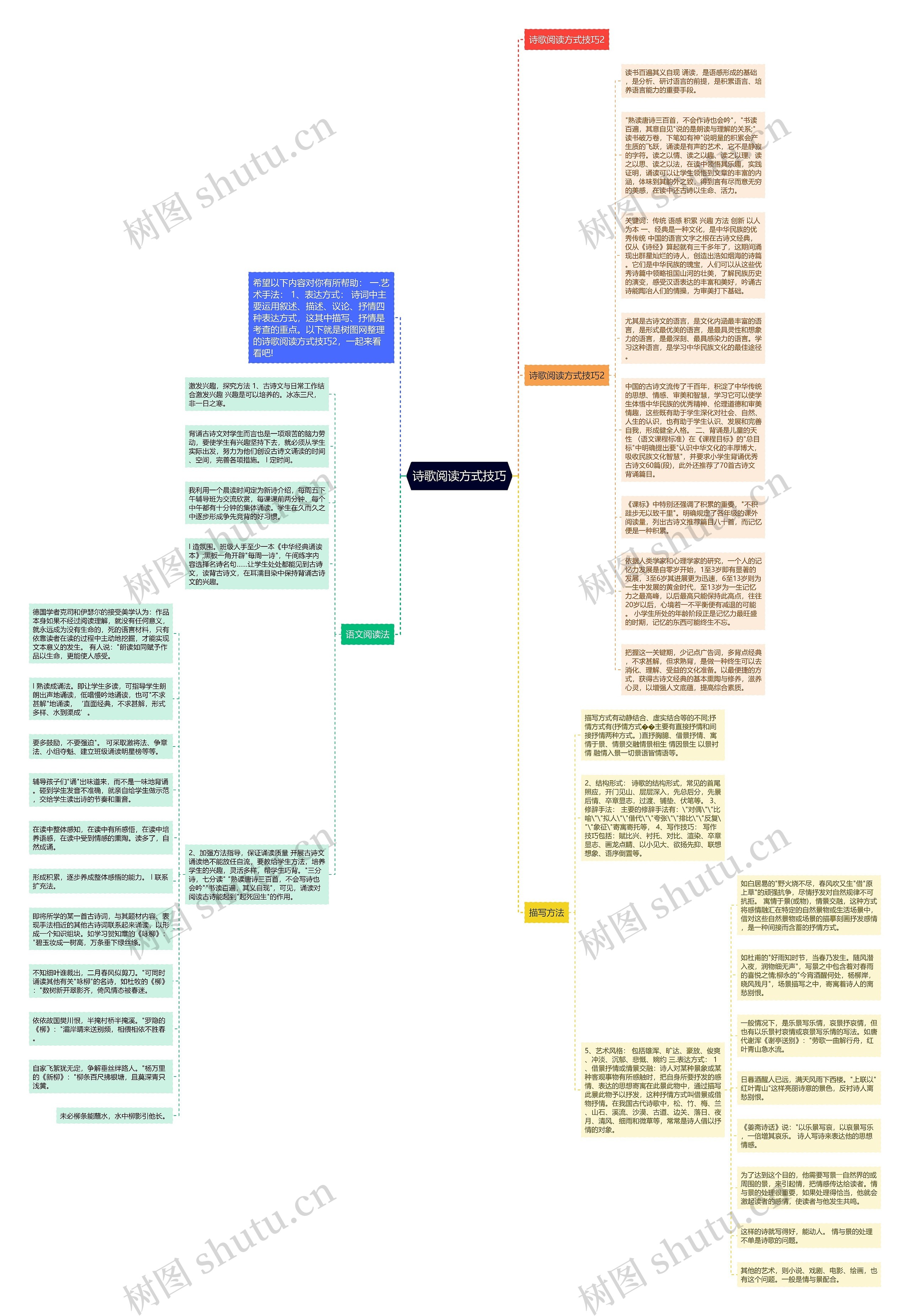

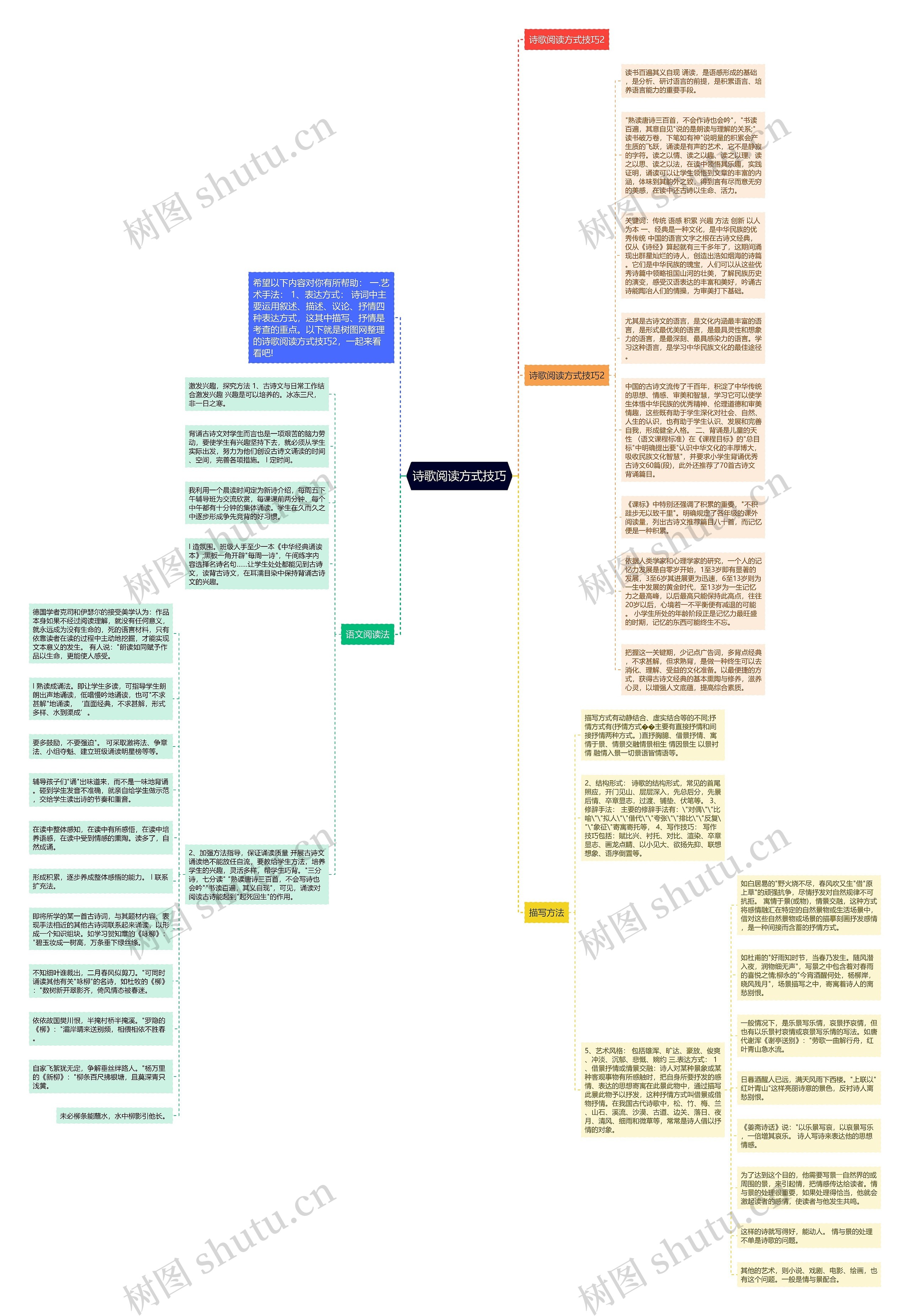

读书百遍其义自现 诵读,是语感形成的基础,是分析、研讨语言的前提,是积累语言、培养语言能力的重要手段。

"熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟","书读百遍,其意自见"说的是朗读与理解的关系;"读书破万卷,下笔如有神"说明量的积累会产生质的飞跃,诵读是有声的艺术,它不是静寂的字符。读之以情、读之以趣、读之以理、读之以思、读之以法,在读中领悟其乐趣,实践证明,诵读可以让学生领悟到文章的丰富的内涵,体味到其韵外之致,得到言有尽而意无穷的美感,在读中还古诗以生命、活力。

关键词:传统 语感 积累 兴趣 方法 创新 以人为本 一、经典是一种文化,是中华民族的优秀传统 中国的语言文字之根在古诗文经典,仅从《诗经》算起就有三千多年了,这期间涌现出群星灿烂的诗人,创造出浩如烟海的诗篇。它们是中华民族的瑰宝,人们可以从这些优秀诗篇中领略祖国山河的壮美,了解民族历史的演变,感受汉语表达的丰富和美好,吟诵古诗能陶冶人们的情操,为审美打下基础。

尤其是古诗文的语言,是文化内涵最丰富的语言,是形式最优美的语言,是最具灵性和想象力的语言,是最深刻、最具感染力的语言。学习这种语言,是学习中华民族文化的最佳途径。

中国的古诗文流传了千百年,积淀了中华传统的思想、情感、审美和智慧,学习它可以使学生体悟中华民族的优秀精神、伦理道德和审美情趣,这些既有助于学生深化对社会、自然、人生的认识,也有助于学生认识、发展和完善自我,形成健全人格。 二、背诵是儿童的天性 〈语文课程标准〉在《课程目标》的"总目标"中明确提出要"认识中华文化的丰厚博大,吸收民族文化智慧",并要求小学生背诵优秀古诗文60篇(段),此外还推荐了70首古诗文背诵篇目。

《课标》中特别还强调了积累的重要,"不积跬步无以致千里"。明确规定了各年级的课外阅读量,列出古诗文推荐篇目八十首,而记忆便是一种积累。

依据人类学家和心理学家的研究,一个人的记忆力发展是自零岁开始,1至3岁即有显著的发展,3至6岁其进展更为迅速,6至13岁则为一生中发展的黄金时代,至13岁为一生记忆力之最高峰,以后最高只能保持此高点,往往20岁以后,心境若一不平衡便有减退的可能。 小学生所处的年龄阶段正是记忆力最旺盛的时期,记忆的东西可能终生不忘。

把握这一关键期,少记点广告词,多背点经典,不求甚解,但求熟背,是做一种终生可以去消化、理解、受益的文化准备。以最便捷的方式,获得古诗文经典的基本熏陶与修养,滋养心灵,以增强人文底蕴,提高综合素质。