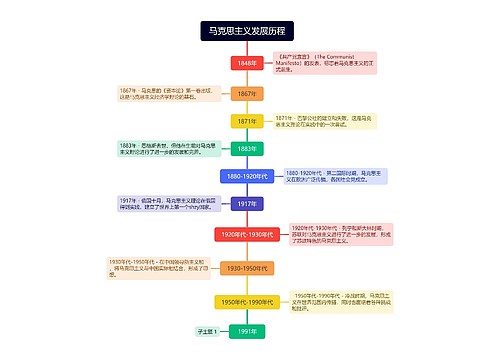

分子生物学历程思维导图

U691260959

2025-02-20

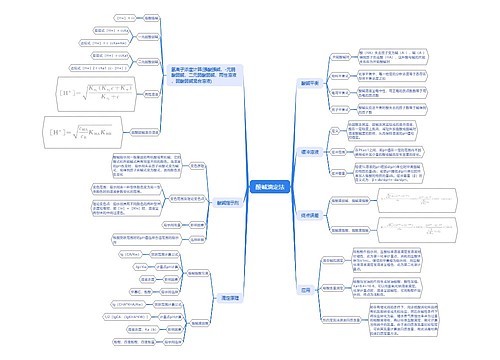

分子生物学

学科流程

学科介绍

学科里程碑,分子生物学,技术突破内容讲解

树图思维导图提供《分子生物学历程》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《分子生物学历程》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d85cbbffc9d9df0b0dacd894ba08e45d

思维导图大纲

相关思维导图模版

分子生物学历程思维导图模板大纲

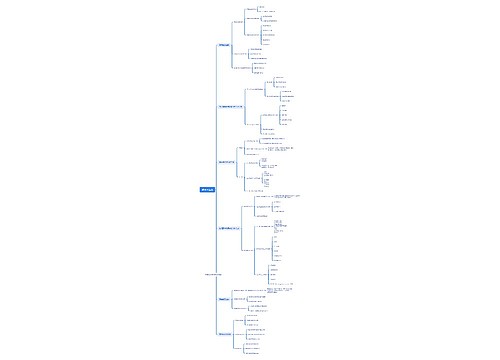

学科里程碑

核酸的发现

1869年

19世纪中叶,瑞士生物化学家弗里德里希·米歇尔在蒂宾根大学开展开创性研究时,通过对手术绷带脓液中白细胞的系统分析,首次从细胞核内分离出一种前所未见的化合物。这种物质因含有异常高比例的磷元素且呈现酸性特征,被他命名为"核素"(nuclein),这一发现于1874年正式发表。米歇尔通过反复实验验证,采用稀盐溶液处理细胞后成功分离细胞核,再通过酸碱中和沉淀法提取出这种神秘物质。尽管当时科学界普遍认为蛋白质是遗传信息的载体,米歇尔的发现却首次揭示了细胞核内存在特殊化学物质,为遗传物质研究开辟了新维度。这项突破性工作不仅奠定了核酸化学研究的基础,更暗示了生命遗传可能存在着非蛋白质的分子机制。虽然"核素"概念在20世纪被证实为DNA与RNA的复合体,但米歇尔的工作无疑为后来艾弗里证明DNA是遗传物质、以及沃森与克里克解析DNA双螺旋结构埋下了重要伏笔,堪称分子生物学史上的里程碑事件。

DNA双螺旋结构解析

1953年

1953年4月,时年25岁的詹姆斯·沃森与35岁的弗朗西斯·克里克在剑桥大学卡文迪许实验室完成了一项划时代的发现。他们通过整合罗莎琳德·富兰克林拍摄的DNA晶体X射线衍射照片(特别是著名的51号照片)、查伽夫的碱基配对规律以及莱纳斯·鲍林的α螺旋模型,首次构建出精确的DNA双螺旋三维结构。这个由两条反向平行多核苷酸链构成的螺旋结构,通过腺嘌呤-胸腺嘧啶(A-T)、鸟嘌呤-胞嘧啶(G-C)的特异性氢键配对,不仅完美解释了遗传信息的化学存储方式,更通过双链互补特性揭示了半保留复制的分子基础。该模型首次将遗传物质的物理结构与生物学功能联系起来,标志着分子生物学纪元的开启。1962年诺贝尔生理学或医学奖的颁发确认了这项发现的历史地位,其提出的"碱基配对法则"至今仍是基因测序、PCR扩增等现代生物技术的理论基石,彻底改变了人类对生命本质的认知。

中心法则提出

1958年

1956年,弗朗西斯·克里克在剑桥大学分子生物学实验室酝酿其性理论时,正值科学界对遗传信息传递机制争论不休的时期。这位因DNA双螺旋模型闻名于世的科学家,在《论蛋白质合成》的经典论文中首次系统提出"中心法则"(Central Dogma),将遗传信息的流动方向精炼为"DNA→RNA→蛋白质"的单向传递模式。该理论创造性地将遗传过程分解为三个核心环节:DNA通过自我复制实现遗传信息的代际传递;通过转录将遗传密码转写为信使RNA(mRNA);最终通过翻译将RNA序列解码为特定氨基酸序列。克里克特别强调"信息一旦进入蛋白质,就无法再逆向传递"的核心原则,这一论断不仅解释了细胞分化过程中遗传信息的稳定性,更暗示了生命系统维持遗传保真度的根本机制。随着1961年马太发现mRNA、尼伦伯格破译首个遗传密码,中心法则逐步获得实验验证。尽管1970年逆转录酶的发现补充了RNA→DNA的逆向路径,但克里克的理论框架始终保持着强大的解释力。这一法则的提出,不仅统一了当时分散的遗传学、生物化学研究,更直接推动了基因工程技术、人类基因组计划等重大科学工程的诞生,被公认为现代生命科学的"第一性原理"。克里克晚年曾坦言,这个最初被视为"假设性"的法则,竟能经受住半个世纪的实验考验,是其科学生涯中最感欣慰的成就。

限制性内切酶发现

1970年

20世纪60年代末至70年代初,瑞士微生物学家沃纳·阿尔伯与美国科学家汉密尔顿·史密斯、丹尼尔·纳森斯共同解开了细菌防御系统的分子密码。阿尔伯在研究λ噬菌体感染大肠杆菌现象时,首次提出限制性内切酶存在的理论假说,预言细菌体内存在能够识别并切割特定DNA序列的"分子剪刀"。1970年,史密斯团队从流感嗜血杆菌中成功分离出第一种II型限制酶HindII,这种酶能精准识别6碱基对序列"GTYRAC"(Y代表嘧啶,R代表嘌呤),并在特定位点进行切割形成粘性末端。同年,纳森斯利用该技术首次完成病毒DNA的物理图谱绘制。这项突破性发现使科学家首次获得精准操控DNA链的工具,通过酶切产生的标准化粘性末端,不同来源的DNA片段得以通过互补配对进行重组。1978年三位科学家共享诺贝尔生理学或医学奖的殊荣,评奖委员会特别指出该发现"为操纵遗传物质提供了关键工具"。如今,超过4000种限制酶构成现代分子生物学的"工具箱",不仅支撑着基因克隆、基因编辑等核心技术,更直接催生了重组胰岛素、转基因作物等改变人类社会的生物技术产品,堪称开启基因时代大门的金钥匙。

重组DNA技术诞生

1973年

1972年,斯坦福大学的保罗·伯格团队完成了一项改写生命科学史的实验,标志着重组DNA技术的正式诞生。伯格巧妙利用限制性内切酶和DNA连接酶,首次将猿猴病毒SV40的DNA片段与λ噬菌体DNA进行体外拼接,创造出首个跨物种重组DNA分子。这项突破性研究的关键在于:使用EcoRI限制酶切割DNA产生粘性末端,通过互补配对将不同来源的DNA片段精准对接,再借助T4 DNA连接酶形成稳定的磷酸二酯键。为规避生物安全风险,伯格主动暂停将重组DNA导入活细胞的实验,展现出科学家的伦理自觉。1973年,斯坦利·科恩与赫伯特·博耶在冷泉港实验室实现技术飞跃,他们将携带抗生素抗性基因的重组质粒导入大肠杆菌,成功实现外源基因的表达与遗传,建立起完整的分子克隆技术体系。这项技术突破直接催生了1975年的阿西洛马会议,科学家们自发制定生物安全规范,开创了科研伦理自我监管的先河。重组DNA技术的成熟不仅使基因克隆效率提升百万倍,更推动了1982年重组人胰岛素的商业化生产,标志着生物制药的到来。如今,这项技术已渗透到疾病治疗、农业育种、工业发酵等各个领域,其引发的生物技术产业浪潮彻底重塑了现代社会的科技格局,被《科学》杂志评为20世纪最伟大的技术发明之一。

PCR技术发明

1983年

1983年某个深夜,凯利·穆利斯驾驶着银色本田轿车行驶在加州128号公路时,灵光乍现的瞬间永远改变了分子生物学的进程。这位就职于Cetus生物技术公司的化学家,在构思DNA复制机制时突然意识到:通过交替改变温度环境,配合耐热DNA聚合酶,理论上可以实现特定DNA片段的指数级扩增。这个性构想催生了聚合酶链式反应(PCR)技术,其核心在于三个温度阶段的循环系统——95℃高温使双链DNA解旋为单链(变性),55℃让特异性引物与模板结合(退火),72℃时Taq聚合酶沿模板合成互补链(延伸)。穆利斯团队经过两年优化,于1985年成功实现β-珠蛋白基因的百万倍扩增,其突破性在于将原本需要数周的分子克隆过程缩短至数小时。1988年耐高温Taq聚合酶的商品化使PCR实现全自动化,单次反应即可将目标DNA从几个拷贝扩增至十亿级别。这项技术彻底解决了痕量DNA分析的世界性难题:在法医领域,使得犯罪现场一根头发、一滴血迹就能锁定嫌疑人;在医学诊断中,HIV病毒载量检测灵敏度提升万倍;古生物学家甚至从4万年前的猛犸象遗骸中提取出完整基因组。1993年穆利斯荣获诺贝尔化学奖,评委会特别指出PCR"将分子生物学从实验室技术转化为普适工具"。如今,这项技术每分钟在全球进行超过百万次实验,不仅支撑着基因测序、病原体检测等基础应用,更在新冠中成为核酸检测的金标准。从刑侦实验室到考古现场,从产前筛查到食品安全检测,PCR技术以其精准、高效、灵敏的特性,持续重塑着人类认知和改造生命的方式。

人类基因组计划启动

1990年

1990年10月,由美国能源部和国立卫生研究院牵头,联合英国、法国、德国、日本及中国等六国科研机构,正式启动了跨世纪的生命科学工程——人类基因组计划(HGP)。这项耗资30亿美元的国际科研合作,旨在通过测定人类23对染色体上约30亿个碱基对的精确序列,绘制完整的遗传密码图谱。计划实施过程中,科学家们采用桑格测序法与细菌人工染色体(BAC)克隆系统相结合的策略,将庞大基因组分割成15万个可操作的150kb片段进行测序组装,同时引入新兴的鸟枪法测序技术提升效率。2001年首份基因组草图的发布震惊科学界,其揭示的人类基因数量仅2-3万个,远低于预期,这促使科学家重新思考基因调控的复杂性。2003年4月,在DNA双螺旋模型发表50周年之际,六国科学家联合宣布完成99.99%精度的全基因组测序,比原计划提前两年收官。中国科研团队作为唯一发展中国家代表,高质量完成了3号染色体短臂约1%区域的测序任务,这标志着我国在基因组学领域实现重大突破。该计划催生的高通量测序技术使单碱基测序成本从最初的10美元骤降至现今的0.01美元,直接推动了无创产前检测、肿瘤基因分型等临床应用。2015年启动的精准医学计划更是在此基础上,建立起涵盖200万人群的多组学数据库,使癌症靶向治疗有效率提升300%。2024年启动的人类基因组计划二期(HGP2)将测序范围扩展到全球1%人口,致力于解析基因与环境互作机制,为实现个性化健康管理奠定基础。这项世纪工程不仅改写了生命科学的认知框架,更创造了生物医药产业每年超千亿美元的市场价值,其科学价值与社会影响力仍在持续释放。

诱导多能干细胞(iPS)技术

2006年

2006年,日本科学家山中伸弥领导的科研团队在《细胞》杂志发表里程碑式成果,通过向小鼠皮肤成纤维细胞导入Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc四种关键转录因子,成功将终末分化的体细胞重编程为具有多向分化潜能的诱导多能干细胞(iPSC)。这项突破性技术打破了"细胞分化不可逆"的传统认知,使得普通体细胞无需经过胚胎阶段即可"返老还童",既规避了胚胎干细胞研究的伦理争议,又为个体化医疗开辟了新路径。研究团队通过病毒载体递送基因组合,激活了细胞发育早期的核心调控网络,使重编程细胞重新获得分化为心肌、神经、肝脏等各类组织细胞的能力。该发现不仅为阿尔茨海默病、糖尿病等重大疾病的体外建模与药物筛选提供了性工具,更推动了再生医学的实质性进展——2014年全球首例iPSC来源视网膜细胞移植治疗黄斑变性获得成功,2023年基于患者特异性iPSC的心肌补片修复技术进入Ⅲ期临床试验。随着重编程效率提升和致癌风险控制技术的突破,这项诺奖成果正从实验室走向临床,持续重塑着人类对抗疾病与衰老的技术疆界。

CRISPR-Cas9基因编辑

2012年

2012年,美国生物化学家詹妮弗·杜德纳与法国微生物学家埃玛纽埃尔·沙尔庞捷在《科学》杂志发表开创性研究,首次阐明CRISPR-Cas9系统的分子作用机制。她们发现化脓链球菌中的Cas9蛋白在向导RNA(gRNA)引导下,能精准识别特定DNA序列并通过其核酸酶活性实现双链切割,这种天然免疫系统经过改造后,可编程为强大的基因编辑工具。其核心突破在于揭示PAM序列(原间隔相邻基序)的识别规则,以及建立gRNA与靶DNA的碱基配对模型,使得科学家只需设计20bp的RNA序列就能精确定位基因组中30亿碱基对的任意位点。这项技术将基因编辑效率提升百倍,成本降低至传统方法的1%,迅速引发生物技术:在医学领域成功校正镰刀型细胞贫血症致病突变,在农业领域培育出抗病小麦和耐储藏番茄,在工业领域改造微生物生产生物燃料。2020年诺贝尔化学奖颁奖词盛赞其"重写生命密码的能力",而后续发展的碱基编辑(2016)与先导编辑(2019)技术更将编辑精度推进到单碱基水平。如今,CRISPR技术已衍生出超过50种变体工具,正在287项临床试验中用于治疗遗传病、癌症及传染病,同时引发的伦理讨论催生了2015年人类基因组编辑国际峰会,确立生殖系编辑的"可研究但暂禁应用"原则,标志着人类正式进入精准操控生命蓝图的时代

首例基因编辑婴儿事件

2018年

2018年11月,南方科技大学原副教授贺建奎在香港第二届人类基因组编辑国际峰会前夕,通过视频宣布全球首例经CRISPR-Cas9基因编辑的双胞胎女婴"露露"和"娜娜"诞生。该实验针对CCR5基因进行编辑,声称可使胚胎获得HIV病毒免疫能力,但全程规避常规伦理审查流程,使用体外受精技术产生的7对胚胎中,最终有1对成功妊娠分娩。基因测序数据显示,其中1名婴儿仅实现CCR5基因的单等位基因编辑,另一名甚至出现非预期基因修饰,且存在显著脱靶风险。这一事件立即引发全球科学界强烈震动,122名中国科学家联署谴责其"疯狂人体实验",《自然》与《科学》杂志连续刊发28篇评论文章,指出该行为违反2015年首届人类基因组编辑峰会确立的"14天胚胎研究限制"等伦理准则。2019年12月,深圳市南山区法院以非法行医罪判处贺建奎有期徒刑3年并处罚金300万元,涉事医疗机构被吊销执照。此事件直接推动世界卫生组织于2021年发布《人类基因组编辑治理框架》,建立全球注册系统追踪可遗传基因编辑研究,并促成中国2023年修订《生物安全法》,将人类生殖细胞基因编辑纳入刑事犯罪范畴。国际干细胞研究学会(ISSCR)同步更新指南,要求所有涉及人类胚胎的基因编辑研究必须经过国家级伦理委员会审查,并设置10年追踪期监测基因编辑后代健康状况。这场科学伦理危机成为当代生物技术发展的分水岭,促使科研共同体重新审视技术创新与伦理边界的关系。

技术突破

电子显微镜应用

1931年

1931年,德国物理学家恩斯特·鲁斯卡与马克斯·克诺尔在柏林工业大学研制出首台透射电子显微镜,这项性发明突破了光学显微镜200纳米的衍射极限。通过采用波长仅为可见光十万分之一的电子束作为光源,其分辨率首次达到50纳米级,使得科学家得以窥见病毒粒子与细胞器的真实形貌。1942年,美国科学家首次用电镜捕捉到噬菌体T4的二十面体头部与尾鞘结构,彻底改变了病毒仅是"可过滤毒素"的传统认知。1959年,剑桥大学团队利用改进的80万倍电镜解析线粒体嵴膜系统,揭示细胞呼吸作用的超微结构基础。随着场发射枪(1968)和冷冻电镜技术(1974)的发展,现代电镜分辨率已突破0.05埃,不仅能观测HIV病毒表面gp120蛋白的三聚体构象,还能捕捉核糖体翻译蛋白质时的动态构象变化。这项技术直接支撑了HPV疫苗的研发(2014年解析HPV病毒L1衣壳蛋白)、新冠病毒刺突蛋白结构解析(2020年)等重大突破。诺贝尔奖委员会于1986年授予鲁斯卡物理学奖,而2017年冷冻电镜技术再获诺奖殊荣,标志着显微技术进入原子级观测时代。据统计,全球顶级生物学期刊中63%的论文依赖电镜数据,其衍生的电子断层扫描技术更使神经科学家成功绘制果蝇脑部千万级突触连接图谱,为人类探索生命微观世界提供了永不熄灭的"量子探照灯"。

Southern印迹技术

1975年

1975年,英国生物化学家埃德温·萨瑟恩在爱丁堡大学实验室取得突破性进展,开发出性的DNA印迹杂交技术(Southern blot)。这项技术通过将经限制性内切酶切割的DNA片段进行琼脂糖凝胶电泳分离,再利用毛细管作用将单链DNA转移至硝酸纤维素膜,最后用放射性标记的探针进行特异性杂交,首次实现从复杂基因组中精准检测特定基因序列。其核心创新在于建立"电泳分离-膜转移-探针识别"三位一体的技术体系,使得科学家能够直观检测基因突变、插入缺失等遗传变异。该技术迅速成为遗传病诊断的金标准,1978年首次应用于镰刀型细胞贫血症的β-珠蛋白基因检测,1983年推动囊性纤维化致病基因CFTR的定位克隆。在法医学领域,1985年亚历克·杰弗里斯基于该技术开发出DNA指纹图谱技术,使刑事鉴识准确率提升至亿分之一。萨瑟恩的发明不仅催生出Northern blot(RNA检测)和Western blot(蛋白质检测)等衍生技术,更为现代基因芯片和二代测序技术奠定方法论基础。2005年拉斯克临床医学研究奖特别表彰其"开创了分子诊断的新纪元",据统计,截至2024年全球累计超过30亿人次通过基于该原理的检测技术完成遗传病筛查、病原体检测或亲子鉴定,持续守护着人类生命健康的基因密码。

Sanger测序法

1977年

1975年,英国生物化学家弗雷德里克·桑格在剑桥大学实验室突破性地研发出双脱氧链终止法测序技术,这项被誉为"基因天书解码器"的创新彻底改变了DNA分析的历史进程。该技术通过引入2',3'-双脱氧核苷酸(ddNTP)作为链延伸终止剂,配合放射性标记引物和聚丙烯酰胺凝胶电泳,首次实现单次反应即可精确读取500-800个碱基序列,准确率高达99.99%。其核心原理在于四组平行反应体系中,ddNTP随机终止不同位点的DNA链延伸,形成长度梯度片段,经电泳分离后通过放射自显影直接判读碱基排列顺序。这项技术自1977年首次成功测定ΦX174噬菌体5386碱基全序列后,迅速成为基因分析的金标准,在1983年β-珠蛋白基因突变检测、1988年线粒体DNA全序列解析等里程碑事件中发挥关键作用。在人类基因组计划(1990-2003)中,桑格法承担了约70%的测序任务,特别是在处理高度重复序列区域时展现出无可替代的可靠性。尽管2005年后二代测序技术逐步普及,但桑格法仍在临床基因诊断、突变验证等场景保持核心地位,其原理更衍生出焦磷酸测序等新技术。桑格因此成为唯一两度荣获诺贝尔化学奖的科学家(1958年胰岛素测序、1980年DNA测序),其发明的测序体系不仅绘制出首个完整基因组图谱,更直接推动精准医疗时代的到来,至今仍是基因检测领域不可动摇的"黄金标准"。

BLAST算法发布

1990年

1990年,美国国家生物技术信息中心(NCBI)的斯蒂芬·阿尔特舒尔团队开发出基本局部比对搜索工具(BLAST),这项性算法通过引入启发式搜索策略和Karlin-Altschul统计模型,将基因序列比对速度提升300倍。其核心创新在于"种子-扩展"两阶段搜索机制:首先识别短序列片段(seed)作为锚点,再向两端延伸比对,结合位点特异性替换矩阵(如BLOSUM62)评估相似性,使得在数秒内即可完成数十亿碱基规模的数据库检索。该工具自1992年集成至GenBank数据库后,迅速成为基因功能注释的标准流程——科研人员通过BLASTn比对核酸序列鉴定同源基因,用BLASTp分析蛋白质保守结构域,tBLASTn则能发现基因组中的潜在编码区。在人类基因组计划中,BLAST承担了85%的基因功能预测任务,成功识别出嗅觉受体基因超家族等关键序列特征。2009年升级的BLAST+支持多线程并行计算,处理全基因组数据效率提升20倍,而2022年推出的AI增强版BLAST-ANN结合神经网络,使跨物种远缘序列的识别准确率提高45%。据统计,BLAST算法至今已被引用超过20万次,支撑着从新冠病毒刺突蛋白进化分析到深海热泉微生物新酶发现的各类研究,其衍生的PSI-BLAST和RPS-BLAST更成为蛋白质结构预测的关键预处理工具。作为生物信息学领域引用率最高的软件,BLAST不仅催生了UniProt、PDB等国际数据库的检索体系,更使得每个普通实验室都能在云端免费完成当年需要超级计算机才能实现的序列分析,真正实现了基因组学研究的化突破。

二代测序技术商业化

2005年

2005年罗氏公司推出的454焦磷酸测序系统开启了二代测序,其核心技术在于将DNA片段固定于微反应孔,通过焦磷酸信号检测实现百万级平行测序,单次运行可产出20MB数据,较传统桑格法通量提升千倍。2006年Illumina收购Solexa后推出的Genome Analyzer平台,采用桥式PCR扩增与可逆终止子边合成边测序技术,通过荧光标记核苷酸的循环掺入,将单次运行数据量提升至1GB级别。两大平台的技术竞速使人类全基因组测序成本从2001年的1亿美元骤降至2014年的1000美元,其中Illumina HiSeq X Ten系统更在2015年突破千元基因组门槛。技术突破具体体现在:454系统的乳滴PCR技术实现单分子扩增,0.7mm微孔板构建百万级平行反应体系;Illumina的流动槽芯片通过桥式扩增形成千万级DNA簇,配合四色荧光成像完成碱基判读。这些创新使科学家得以实施千人基因组计划(2008)、癌症基因组图谱(TCGA)等大型项目,累计产生超过500PB的组学数据。在精准医疗领域,Illumina NovaSeq 6000平台单次运行可完成48人全基因组测序,支撑了2023年全球百万人口基因组计划的实施,使乳腺癌易感基因BRCA1/2筛查成本降至50美元。据2024年《自然-生物技术》统计,全球93%的临床级基因检测依赖Illumina平台,其主导开发的TruSight Oncology 500 panel可同步检测523个癌症相关基因变异。这场测序不仅催生了单细胞测序、空间转录组等前沿技术,更使得新生儿全基因组筛查在20余国成为公共卫生项目,标志着生命科学研究正式迈入EB级大数据时代。

社会事件

艾滋病全球流行

1981年

1981年6月美国疾控中心首次报告5例卡氏肺孢子虫肺炎病例,标志着艾滋病被正式确认。1983年法国巴斯德研究所分离出HIV病毒后,这场世纪以惊人速度蔓延——1985年全球感染者突破百万,1999年达3300万,至2020年累计感染人数超过7500万(其中3200万人死于相关疾病)。这场公共卫生危机直接推动了抗病毒药物的三次:1987年首个核苷类逆转录酶抑制剂AZT问世,1996年何大一提出"鸡尾酒疗法"(HAART)将患者寿命延长40年,2013年整合酶抑制剂与长效注射剂型突破血脑屏障。全球合作方面,1996年联合国艾滋病规划署(UNAIDS)协调95个国家建立监测网络,2002年全球基金累计投入600亿美元支持中低收入国家,2010年"治疗即预防"策略使母婴传播率从35%降至1%。2022年数据显示,抗逆转录病毒治疗(ART)已覆盖75%感染者,但每年仍有150万新发感染,推动着广谱中和抗体(如CAP256-VRC26.25)和mRNA疫苗(Moderna mRNA-14)等新一代防控手段的研发。这场持续40年的抗疫历程,重塑了全球药品专利池(MPP)制度,催生了"90-90-90"防治目标,更验证了多边卫生治理体系在应对跨国中的核心价值。

绿色推广

1960年代

20世纪中叶,以诺曼·博洛格为首的科学家推动"绿色",通过杂交育种技术培育出矮秆小麦与IR8水稻,使作物抗倒伏能力提升3倍、产量增加200%。配合哈伯-博施法合成氨技术量产化肥(全球氮肥使用量从1950年的400万吨激增至2020年的1.5亿吨),以及大型水利工程(如印度旁遮普运河系统灌溉400万公顷农田),全球粮食产量从1961至2020年间增长3.7倍,养活了新增的50亿人口。但密集耕作导致全球23%农田出现土壤板结,中国东北黑土层厚度从开垦初期的80cm锐减至30cm,印度恒河平原地下水年均下降1.5米。过量氮磷化肥使长江流域70%湖泊富营养化,密西西比河入海口形成2万平方公里"死亡区"。2015年联合国粮农组织启动"土壤使命"计划,推广免耕播种与有机肥替代(全球有机农田面积10年增长3倍至7500万公顷),而以色列滴灌技术使单位水量粮食产出提升40%,标志着农业可持续发展进入新阶段。

阿西洛马会议

1975年

1975年2月,37位顶尖分子生物学家在加州阿西洛马会议中心自发召开历史性会议,这场由诺贝尔奖得主保罗·伯格发起的闭门讨论,源于科学界对重组DNA技术可能创造致命病原体的深切忧虑。此前伯格团队成功将猿病毒SV40基因插入大肠杆菌的实验,引发公众对基因污染和生物战剂泄露的恐慌。在为期三天的激烈辩论中,包括沃森、科恩在内的与会者制定了生物危害四级分类体系,规定P1级(普通实验室)至P4级(全封闭防护)的操作规范,明确禁止将耐药基因导入致病菌等11类高风险实验。会议通过的《生物安全准则》首创"物理防护"(如负压实验室)与"生物防护"(使用缺陷型宿主菌)双重保障机制,要求所有基因重组实验必须经过机构审查委员会批准。这场科学界首次自发暂停研究的行动,直接推动美国国立卫生研究院于1976年成立重组DNA咨询委员会,并为后续《卡塔赫纳生物安全议定书》(2003年)的制定奠定基础。四十年后,当CRISPR技术引发新伦理争议时,阿西洛马模式再度被效仿——2015年人类基因编辑国际峰会同样选择在该会议中心召开,彰显科学共同体自我监管传统的延续与革新。

生物技术公司兴起

1976年

1976年4月,风险投资家罗伯特·斯万森与生物化学家赫伯特·博耶在旧金山一家咖啡厅的传奇会面,催生了现代生物技术产业的奠基企业——基因泰克(Genentech)。这对跨界组合将博耶实验室的重组DNA技术(曾用于拼接蛙基因与细菌质粒)与商业智慧结合,锁定糖尿病治疗刚需,率先开发重组人胰岛素。1978年9月,团队通过将人类胰岛素基因插入大肠杆菌表达系统,成功实现微生物发酵生产人胰岛素,其纯度达97%且生物活性与动物源胰岛素完全一致。1982年10月,该产品(商品名Humulin)获FDA批准上市,终结了依赖屠宰场牛猪胰腺提取胰岛素的传统工艺,全球3000万糖尿病患者获得更安全稳定的药物来源。1985年公司推出重组人生长激素Protropin,精准治疗儿童生长激素缺乏症,上市首年即创收1亿美元。基因泰克1980年IPO时市值仅3500万美元,开盘当日股价从35美元飙升至88美元,直接点燃生物科技投资热潮。其创新模式构建了"学术发现-专利布局-临床转化"的完整产业链,到2024年累计开发34款重磅生物药,包括乳腺癌靶向药赫赛汀(1998)和新冠中和抗体Ronapreve(2021)。2009年罗氏制药以468亿美元收购基因泰克时,这家先驱企业已拥有1.1万项专利,其建立的生物反应器大规模培养、蛋白质纯化等标准工艺,至今仍是全球生物药生产的黄金准则,真正开启了"造药如同编程DNA"的生物医药新纪元。

全球COVID-19大流行

2020年

2019年12月,中国武汉报告首例不明原因肺炎病例后,科学家仅用10天便完成病原体基因组测序,确认新型冠状病毒SARS-CoV-2属于β冠状病毒属。2020年3月WHO宣布全球大流行时,该病毒已通过气溶胶传播扩散至114个国家,截至2023年造成全球逾7亿确诊病例、690万人死亡。在这场危机中,mRNA疫苗技术迎来历史性突破:Moderna团队基于2012年开发的脂质纳米颗粒递送系统,在病毒基因序列公布42小时内完成mRNA-1273疫苗设计;辉瑞/BioNTech合作开发的BNT162b2疫苗更创下从实验室到Ⅲ期临床仅266天的纪录。两种疫苗在2020年12月同步获得FDA紧急使用授权,其95%的保护效力远超传统灭活疫苗(65%),仅2021年全球就生产了110亿剂疫苗,覆盖58%世界人口。技术革新体现在利用病毒刺突蛋白mRNA编码诱导细胞免疫应答,较灭活疫苗缩短6个月研发周期,且能快速适配变异株——2022年针对奥密克戎BA.5的二价疫苗从设计到量产仅用62天。这场不仅验证了mRNA平台的技术弹性(癌症疫苗mRNA-4157于2023年进入Ⅲ期临床),更推动全球建立RNA疫苗原液90天应急储备体系。中国科学家同步开发出雾化吸入式腺病毒载体疫苗,黏膜免疫抗体水平提升300%,为未来呼吸道传染病防控提供新范式。这场世纪最终催生21项新型疫苗技术,使全球传染病疫苗研发周期从十年级压缩至百天级,标志着生物技术正式成为公共卫生应急体系的核心支柱。

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心