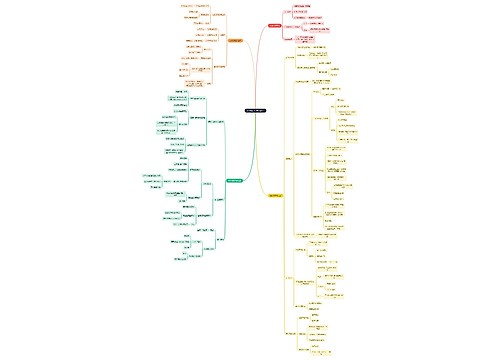

读书笔记《古代文论》近代的文学理论批评思维导图

U217001655

2022-11-10

古代文论

文学

文学理论

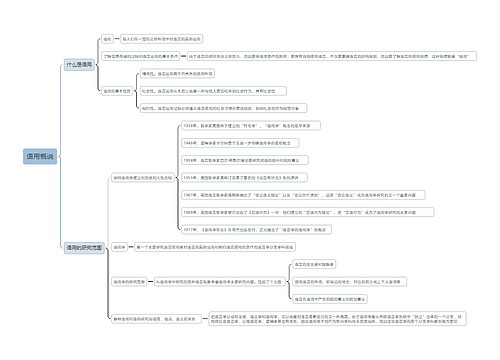

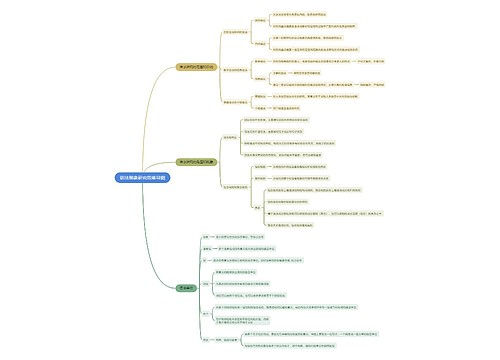

《古代文论》近代的文学理论批评的概述

树图思维导图提供《读书笔记《古代文论》近代的文学理论批评》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《读书笔记《古代文论》近代的文学理论批评》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7f57eade2a8a4ebd5487ad52820823de

思维导图大纲

相关思维导图模版

读书笔记《古代文论》近代的文学理论批评思维导图模板大纲

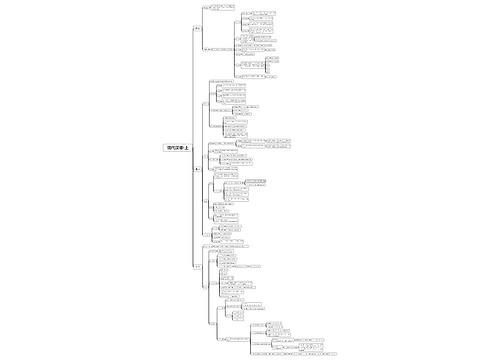

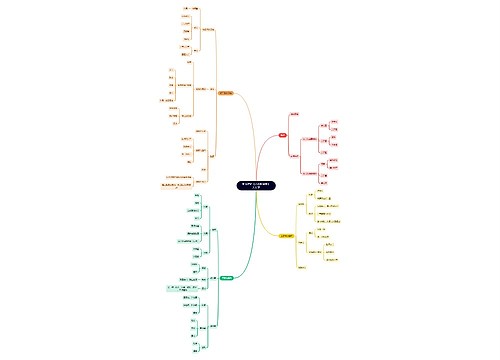

第三节 梁启超与晚清文学改良运动

文界革命

梁启超提出“文界革命”,有多方面的原因,但主要与晚清政局变化和文界脉动,以及其时不可遏止的报章事业的崛起和报章文体的勃兴有着莫大的干系。在梁启超之前,在报章文写作影响下,王韬等先进文人的文学观早已发生变化。

梁启超“文界革命”的思想和理论实际上贯穿于戊戌变法前后,并不自1899年始。从投身于维新活动起,他就十分推重报纸的作用。1895年他在《致汪穰卿书》中即指出:“非有报馆不可,报馆之议论,既浸渍于人心,则风气之成不远矣。”不久,他先后主持《中外纪闻》、《时务报》的笔政,开始其报馆生涯。《时务报》创刊号即有《报馆有益于国事》一文,指出:“觇国之强弱,则于其通塞而已。……去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也……阅报愈多者,其人愈智;报馆愈来愈多者,其国愈强。”他认为,报纸不仅可“向导国民”,而且能“监督政府”,故“报馆者,摧陷专制之戈矛,防卫国民之甲胄也”(《敬告我同业诸君》)。在他看来,报纸中鼓吹维新、动员群众最理想的工具。

1899年梁启超东渡日本,作《夏威夷游记》,其中记述自己读日本政论家德富苏峰著作的感想:

其文雄隽放,善以欧西文思入日本文,实为文界别开一生面者。余甚爱之。中国若有文界革命,当亦不可不起点于是也。

“文界革命”说由此提出,主要提出四个方面的问题。

1、首先是文章的立意与目标,梁启超主张和鼓吹做“觉世之文”。早在19世纪末的最后几年,他就力主改革旧文体,严厉批判八股文体。1897年他任职湖南时务学堂时,在堂约中就提出要做“觉世之文”,文章要求“辞达而已矣!当以条理细备、词笔锐达为上,不必求工也”。

2、其次是文章的内容和精神,梁启超强调要以“欧西文思”启蒙国民。梁氏看重的是德富苏峰著作中的“欧西文思”,赞赏他能在用日文写成的文章中流畅自如地表达西方文化的内容和精神。在梁启超看来,中国“文界革命”的起点,就应该是改造和充实文章内容,使之成为输导和传播西学的得力工具。

3、更主要的是文章的形式问题。为与表达崭新的“欧西文思”内容相统一,梁启超非常看重俗语文体的形式。他认为,报章文出现后文学写作当以通俗化为方向。梁启超认为,采用俗语是文学进步的表现:“俗语文体之流行,实文学进步之最大关键也”,由“古语”变“俗语”是世界潮流之所向。返观中国文学,则“自宋以后,实祖国文学之大进化”,原因即在于“俗语文学大发达”。由此他呼吁扩大“俗语”的使用范围,使之成为文坛的通用语言:“苟欲思想之普及,则此体(指“俗语文体”)非徒小说家当采用而已,凡百文章,莫不有然。”(《小说丛话》)梁启超倡“文界革命”,在形式上企图以长期以往的“言文分离”为变革对象,高度肯定俗语文学的发展方向,这在当时引起很大的反响。

4、引发更争议的是新文体和“新名词”问题。通过编办报纸与报章写作的实践,梁启超创造了一种通俗易懂的报章“新文体”,风靡报界和学界。后来他自己概述说,为文“务为平易畅达,时杂以俚语韵语及外国语法,纵笔所至不检束;学者竞效之,号新文体;老辈则痛恨,诋为野狐;然其文条理明晰,笔锋常带感情,对于读者,别有一种魔力焉”(《清代学术概论》)。“杂以外国语法”即是“新文体”的重要特征。梁氏所谓外国语法,其实与“日本语句”同义,主要指借自日文的“新名词”,当时日本为了翻译西方学术书籍,往往用汉语构词法自造的汉字新词。梁启超认为“新名词”的出现是社会变迁的必然:

社会之变迁日繁,其新现象、新名词必日出,或从积累而得,或从交换而来。故千年前一乡一国之文字,必不有举数千年后万流汇沓、群族纷揫时代之名物、意境而尽载之、尽描之,此无可如何者也。言文合,则言增而文与之俱增。一新名物、新意境出,而即有一新文字以应之。新新相引,而日进焉。(《新民说·论进步》)

为了传播新思想新知识,必定要大量输入和使用“新名词”。在当时还没有引进许多进入口语的新名词、突破传统文体格局的新文体尚未出现的情况下,梁启超勇于创新,采用一种介乎文白之间的语文,以便以文言词汇特别是抽象名词白话化,从而使新名词逐渐地为人们所熟悉。在某种意义上看,文界革命最有价值且影响后世的贡献正在于新名词,它使民族语文超越自身进化而迅速完成向现代汉语的转换。

维新变法期间晚清政府允创报馆,1902年又废八股改试策论,作惯八股文的读书人骤然失去依傍。于是梁启超带有“策士文学”特点的报章“新文体”便成为应考者的枕中之秘。虽然影响所及,许多士人文章生吞活剥,笑话百出,但梁启超对文界革命的倡导与身体力行,毕竟使得半文不白的“新文体”推行开来,有力地推动后来五四时期的文学白话化运动。

诗界革命

倡导“诗界革命”之前,已有人进行了许多诗歌改革的尝试。比如与“诗界革命”关系最密切的是夏曾佑、谭嗣同、梁启超三人一度热衷于创造“新学之诗”。由于生硬堆砌新名词及冷僻典故,创作并不成功且影响较小。而此时黄遵宪的诗歌与诗论便有着显著的影响。

黄遵宪很早就有改革民族文学现状、“别创诗界”的思考。早在19世纪60年代末,他就反对崇古因袭,提出了诗歌因时代而变的改革主张:“……我手写吾口,古岂能拘牵?即今流俗语,我若登简编,五千年后人,惊为古斓斑。”(《人境庐诗草·杂感》) 在《日本国志·学术志二·文学》(1887)中,黄遵宪从时代变迁的角度出发,批判中国语文分离的现状:“盖语言与文字离,则通文者少,语言与文字合,则通文者多,其势然也。”要求言文合一,趋向口语的要求表现得明白无遗。1891年黄遵宪在伦敦撰《〈人境庐诗草〉自序》,标志着其诗学主张已臻成熟:

黄遵宪强调古今异世,学习古人要取神遗貌,要基于现实以文入诗,以诗化文,炼格不拘家派,博取众家,要不失我。更重要的是,他强调要努力表现“古人未有之物、未辟之境”。这种高度自觉显然是基于世界眼光的。黄遵宪的诗作实践及诗歌革新思想给梁启超以很大启发。

“诗界革命”这一口号最早见于1899年12月15日梁启超《夏威夷游记》:

梁启超相信“今日者革命之机渐熟”,于是大倡“诗界革命”旗帜。诗界革命有三项具体的要求,即“新意境”、“新语句”和“古风格”,三者具备则可以为“二十世纪支那之诗王”。梁氏称赞黄遵宪的诗开拓了“新意境”,为“时彦中能为诗人之诗而锐意欲造新国者”,但批评黄氏“新语句尚少”,以其人为“重风格者”;他也集中检讨戊戌以前的“新学之诗”,既肯定谭嗣同、夏曾佑“善选新语句”,“颇错落可喜”,“其意语皆非寻常诗所有”,又指出这些诗因过多使用“新语句”,而破坏了“古风格”,失去了诗歌特质。于是在1902年开始连载的《饮冰室诗话》中,梁氏又对“诗界革命”说作了进一步的阐发,强调诗歌创作要“以旧风格含新意境”:梁启超去掉了“新名词”,认为“近世诗人能熔铸新理想以入旧风格者,当推黄公度”。由于《饮冰室诗话》影响很大,“新意境”与“旧风格”的统一便成为“诗界革命”的理论基础。

诗界革命论所提倡的“新意境”“新理想”,主要指西方的新思想、新事物和新知识,也包括运用这些新诗料及新视角所产生的诗歌新境界。这体现了文人志士要求以西方文明启蒙中土民众的思路。诗界革命所肯定的“旧风格”“古风格”,主要指中国古典诗歌特有的格律以及由此产生的特殊韵味与格调。出于对“新学之诗”的反思,“新语句”最终被“诗界革命”领袖们抛弃。新思想的阐发离不开新名词,新语句的减少,诗歌中的新思想明显削弱,但就诗歌艺术而言,不再突出思想的宣传,而注重表现意象与情感,或许更切合诗歌特质。抛开“新语句”的“新意境”往往与“古风格”相融而无法突现创新意识,从而也在某种程度上减弱了“诗界革命”的革新意义。

“诗界革命”在当时的知识阶层中具有近乎普遍的号召力。许从整体上看,“诗界革命”使诗歌创作重新贴近现实生活,以流俗语入诗,对民歌、弹词、粤讴等通俗文艺形式的借用,都体现出时代精神,另方面也突出了思想情感内容与语言文体形式之间的矛盾,从而为古典诗歌向现代白话诗的革命激变打下了基础。

小说界革命

“小说界革命”的提法虽然迟至1902年才在梁启超的论文《论小说与群治之关系》中正式出现,但其实际出现涌动也与“诗界革命”和“文界革命”大致同时。

1898年戊戌变法失败,梁启超出走日本,决定借鉴明治时期“小说改良”的范例,从而正式揭开“小说界革命”之帷幕。提倡与创作“政治小说”是“小说界革命”开端的标志。梁启超创办《清议报》,专门开辟“政治小说”专栏,先后连载日本著名的“政治小说”《佳人奇遇》与《经国美谈》。作为开场白,梁撰《译印政治小说序》,大力鼓吹“政治小说”:梁启超强调政治小说在影响普通百姓精神中的作用,认可小说如西人所言可视为“国民之灵魂”。

到1902年《新小说》创刊,开始连载梁启超的《新中国未来记》,“政治小说”便已由翻译转变为创作了。梁启超撰写了《论小说与群治之关系》一文,着重论证“中国小说界革命之必要”,因此该文被视为“小说界革命”的宣言书。在这篇文章中,他提出小说“改良群治论”和“新民论”:

欲新一国之民,不可不新一国之小说。故欲新道德必新小说,欲新宗教必新小说,欲新政治必新小说,欲新风格必新小说,欲新学艺必新小说,乃至欲新人心,欲新人格,必新小说。何以故?小说有不可思议之力支配人道故。

梁启超要求小说承担起改良社会政治的重任,承担起救国的责任。启蒙思想家和政治家认定“小说为文学之最上乘”:因为据说“小说为国民之魂”,而今小说又被论证为“文学之最上乘”,所以“小说界革命”便成为文学改良运动的中心,社会影响力也最大。晚清小说界基本上是同一意义上接受了这一观点。于是在传统中从未入流的小说“小道”,一跃而成身价百倍,甚至超过一直属于正统中心文类的诗文。小说地位的空前迅速提高,最终导致了传统小说观念的崩溃和近代文学观念的迅速变迁。

具体来看,梁启超确实也看到了小说具有“易感人”的力量,即“小说有不可思议之力支配人道”。他指出小说有“熏”(熏陶)、“浸”(浸染)、“刺”(刺激)和“提”(提升)四种感染力,“提”是四种力的最高境界。借助小说的艺术感染力达到发挥小说的社会教育功能的启蒙思路,在此也得到充分的体现。

从整体上看,梁启超提倡的“小说界革命”,对于我国当时舆论起到了发聩振聋的作用,促成了一场真正的小说革命。1902年《新小说》杂志创刊后,到五四新文化运动时期,小说和翻译与创作形成热潮。。一些从国外引进的小说类型(如政治小说、侦探小说、科学小说等)以及写作手法(如倒叙、限制叙事、日记体等),也开始在新小说中尝试运用,由此也促成了传统章回小说的解体。晚清小说批评和理论研究也相应地活跃起来,出现了一批比较知名的小说评论家(如夏曾佑、狄葆贤、陶佑曾等)和小说家兼评论家,著名如林纾、吴趼人、徐念慈、黄小配等。更为重要的是,随着小说地位和影响因现代报刊出版业的迅速发展而提高和扩大,写小说赚稿费也成为可以谋生的手段,中国第一批以小说创作或翻译为职业的专业小说家产生,标志着近现代大众文化在中国的出现。

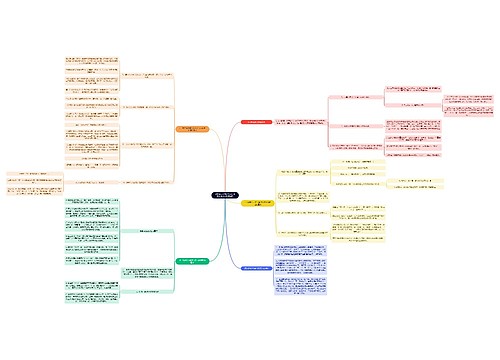

第四节 王国维与纯文学观念的起源

二、《红楼梦评论》的创造性贡献

经过德国哲学与美学的洗礼,王国维把其思想融会于中国文学研究,提出了与传统诗学大相径庭的新的文学和美学观。在《文学小言》一文中,他接受了康德、席勒、叔本华等人的游戏说:“文学者,游戏的事业也。人之势力用于生存竞争而有余,于是发而为游戏。”在《人间嗜好之研究》一文中,认为“文学美术亦不过成人之精神的游戏”。游戏非关实利,文学则是“可爱玩而不可利用者”。美在自身,而不在其外。这种文学、美学观念,毫无疑问吸取了席勒、康德、叔本华等人的思想,强调了文学的审美特性,非关功利性的一面,“游戏”、“消遣”的一面。在当时的文学界是非常新颖的观点和思想。

王国维的这种文学观,集中地表现于独具开创性的《红楼梦评论》中。《红楼梦评论》从现代哲学、美学的高度去揭示这部作品的新的价值,是一篇有系统性的论文。历史地看,这是从现代思想去批评传统文化最有代表性的文章之一。王国维认为,文学是表现人生的。《红楼梦评论》也是注重从人生出发评论《红楼梦》,企图建立一种独立的新的文学批评。这与传统文论诗学一贯抛弃不开的“宗经”“原道”的招牌是大不相同。尽管它本身带着稚嫩和不少问题,但草创之功毕竟可贵。

从总体上看,《红楼梦评论》是接受了叔本华的悲观主义哲学和美学思想。王国维由此对人生的内涵做了解释:生活、欲望、痛苦,三者互通,无从超越,构成生之悲剧。那么,文学何为?王国维认为,文学在于表现这种生活、欲望和痛苦,而且还在于“解脱”这种痛苦,使人从悲剧中解脱出来。

在王国维看来,悲剧能使民众惊醒,天才能唤醒蚩蚩之民,并从生活、欲望和痛苦中解脱出来。而《红楼梦》正表现了一种人生的悲剧,一种厌世解脱的精神,“实示此生活此痛苦由于自造,又示其解脱之道,不可不由自己求知者也”,既表现悲剧,又示以解脱之道,所以实在伟大。《红楼梦》较之歌德的《浮士德》,同样都描写了人的痛苦与解脱,故其成就不在其下。王国维认为,在中国文学中,《桃花扇》与《红楼梦》都表现了厌世解脱之精神,但在他看来,《桃花扇》之解脱非真解脱,“故《桃花扇》之解脱,他律的也;而《红楼梦》之解脱,自律的也”。拿《红楼梦》与《桃花扇》作比,其实是王国维就文学与生活、人生、国民、政治、历史等问题,和当时以梁启超为代表的“文学救国论”者们争辩。在王氏看来,《桃花扇》借侯、李之事,写故国之戚,而非纯粹描写人生之事,所以是“政治的”、“国民的”、“历史的”,这实非纯粹的人生,是属于所谓“他律”的文学了。王国维首次在文论中提出了“自律”与“他律”的问题,这个问题困扰中国近百年。在德国美学思想影响下,王国维提出的文学“游戏说”、悲剧说,触动了我国原有的政教型的传统文学观,同时与服务于政治改良的政教型文学观也判然有别,强调了文学艺术的独立与自主。

在另一篇文章《论哲学家与美术家之天职》中,王国维指出,“文学”所追求的是诗人的感性直观,文学与政治应该分开。传统无不以兼做政治家为荣,所以其创作往往从属于政治,诗人文士往往“多托于忠君爱国劝善惩恶之意,以自解免,而纯粹美术上之著述,往往受世之迫害而无人为之昭雪者也。此亦我国哲学美术不发达之一原因也”。这样哲学家与美学家就“自忘其神圣之位置与独立之价值”,并告诫说,“若夫忘哲学美术之神圣,而以为道德政治之手段者,正使其著作无价值者也”。

王国维在20世纪初就标举文学的独立,这在当时是非常难能可贵的。评价作品时,王国维以叔本华的人生悲剧说作为价值取向,来反对文学的道德、政治评价的传统说,判定后者无视文学艺术独立之价值。20世纪初,王国维的《红楼梦评论》耳目一新,为后人提供了以西学思想阐释中国文学作品的典范。

三、《人间词话》的划时代成就

1907年,王国维发表《古雅在美学上之位置》一文,着重运用纯粹之美只关形式的观点,并参证以中国古代文学中的诸多现象,概括出了一个新的范畴——“古雅”。在王国维看来,所谓“古雅”,可以称之为“形式之美之形式之美”。

那么王国维极为推崇的“优美”和“壮美”的“第一形式之美”是什么呢?在王国维的美学文学思想体系中,它落实为1908至1909年间在《国粹学报》上发表的《人间词话》中的所谓“境界”:

词以境界为上。有境界则自成高格,自有名句。五代北宋之词所以独绝者在此。

言气质、言格律、言神韵,不如言境界。有境界,本也。气质、格律、神韵,末也。有境界而三者随之矣。”

沧浪所谓“兴趣”、阮亭所谓“神韵”,犹不过道其面目,不若鄙人拈出“境界”二字,为探其本也。

《人间词话》采用传统的词话的形式,但其理论核心是“境界”说。《人间词话》大体而分为两部分:前九则为标举境界说的理论纲领;其后各则是以“境界”说为依据的具体评论。王国维所标举的境界说,有着特殊而具体的审美理想的内涵:

境非独为景也,喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物,真感情者,谓之有境界。否则谓之无境界。

“红杏枝头春意闹”,著一“闹”字而境界全出。“云破月来花弄影”,著一“弄”字而境界全出矣。

在这里突出的三层内涵值得注意:其一,景物与感情都必须为“真”;其二,“真景物”和“真感情”必须真切饱满地表达出来;其三,在前二者的基础上,感情与景物达到交融统一而凝为“境界”。王国维所谓的“境界”,其实是以生命力为底蕴的、真景物与真感情统一交融的艺术世界和精神形象。在《人间词话》中,王国维又从审美鉴赏和艺术评论的角度,以“隔”与“不隔”、“自然之眼”与“自然之舌”、“沁人心脾”和“豁人耳目”、“亲切动人”与“精神弥满”等的概念加以补充:

只要基于人之生世,基于人的生命力,不论写情还是写景,都能“以自然之眼观物,以自然之舌言情”,有真切动人之“不隔”感:“语语都在目前,便是不隔”,“但觉其亲切动人”,“但觉其精力弥满”,也就是“其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目,其辞脱口而出,无矫揉妆束之态”。反之,若在创作时感情虚浮矫饰,遣词造作,多用“代字”、“隶事”乃至一些浮而不实的“游词”,都或多或少地伤害艺术形象的生命力、审美空间的真切感,给人以“隔”或“稍隔”的感觉。王国维的“境界”说的突出贡献在于结合汉语诗歌的抒情传统,赋予作为“第一形式之美”的“境界”以“真”的内涵。这使唐宋以下传统诗学中因文人情调化而显得神秘的“兴趣”和“神韵”,回到基于现实土壤的个体生命力和艺术创造力上来,从而抓住了作为近代知识分子审美理想的艺术境界的现实内涵。

王国维认为,境界之所以有“高格”、有“远致”,能“使读者自得之”,正在于境界“以其所见者真,所知者深也。”总体上看,王国维所论境界和古雅,其实都是文学内容与形式对立统一而形成的内在形式,但二者是有等差的,意境更为深刻,内涵更丰富,而古雅则较为形式化、大众化。境界是天才的创造,对鉴赏者的要求也很高,非凡人俗士所能窥见,而古雅则不忽略修辞,强调艺术家的学习和经营,是初学者学习和鉴赏的入门之径,也有利于普及和教化。

以境界为中心,王国维还有意识地借鉴西方文艺思想和美学理论,组织了一个有联系的概念系列:《人间词话》中提出的许多概念,如“造境”和“写境”、“有我之境”和“无我之境”等,都使“境界”说的内涵得以扩展,

王国维的“境界”论从突出地具有一种现代意味和品性,它要求突破旧俗的无病呻吟和文采伪饰,在作品贯注主体的气魄和品格,这与传统而日显僵化的其他诗话词话是很不相同的。

四、中国戏曲史的拓荒者

王国维的《宋元戏曲考》,将西方学术的逻辑、历史的眼光和清代考据学的传统结合起来,开拓了研究中国戏曲的新领域。这部著作完成于1912年。

清末民初的启蒙思想家们对戏曲的作用推崇备至,但对戏曲的研究却十分薄弱。在中西比较的视野中,王国维隐然有振兴戏曲之意。但揆诸当时实际,中国文学传统历来轻视戏曲,绝少为戏曲家立传,也没有人研究。王国维痛切地指出:

独元人之曲,为时既近,托体稍卑,故两朝史志与《四库》集部,均不著录;后世儒硕,皆鄙弃不复道。而为此学者,大率不学之徒,即有一二学子,以余力及此,亦未有能观其会通,窥其奥窔者。遂使一代之文献,郁堙沈晦者,且数百年,愚甚惑焉。

王国维有志于此,所以开创了中国戏曲史的研究。《宋元戏曲考》的着眼点在宋元戏曲,并认为元代戏剧为高峰,同时又对上古至五代的戏曲渊源流变进行考察和论述。这样一项新开拓的领域,工作难度很大,但该著材料翔实,校勘、辨伪、辑佚很见功力,考证精审,而创见迭出。

《宋元戏曲史》在学术思想上的贡献在于王国维在序文中指出要做到的“观其会通,窥其奥窔”。所谓“观其会通”,即强调要有史识。王国维认为,戏曲是一种独立的、有历史传承的艺术样式:戏曲之始是与巫的活动相联系的,唐代有歌舞剧和滑稽剧,但都属于歌舞剧,宋代始有纯粹演故事的戏剧,但其中穿插竞技游戏。真正在艺术上有独立意义的成熟的戏曲是从元杂剧开始,因为此时“杂剧之为物,合动作、言语、歌唱三者而成”,这里提出中国古代戏曲是一种有情节的歌剧。这是很精辟的见解。

所谓“窥其奥窔”,就是能够从戏曲艺术作品中概括出这门艺术的特质。王国维指出:

元剧最佳之处,不在其思想结构,而在其文章。其文章之妙,亦一言以蔽之,曰:有意境而已矣。何以谓之有意境?曰:写情则沁人心脾,写景则在人耳目,述事则如其口出是也。古诗词之佳者,无不如是。元曲亦然。明以后其思想结构,尽有胜于前人者,唯意境则为元人所独擅。

如同在《人间词话》一样,王国维坚持以意境来揭示元剧艺术的特质。但是,他也注意到戏剧兼有写景、抒情和述事之美。因此,在王国维看来,元曲有意境,其关键在于“自然”:王国维强调元曲虽用俗语,但亦可作“史家论史之资者不少”,而且也可供后世研究语言之用。这一段对元曲的评价文字,颇有锋芒,针对着旧时正统文人的心态,显示出王国维学术的新锐和思想的开明。

第五节 “文”的再认:以章太炎和周氏兄弟为中心

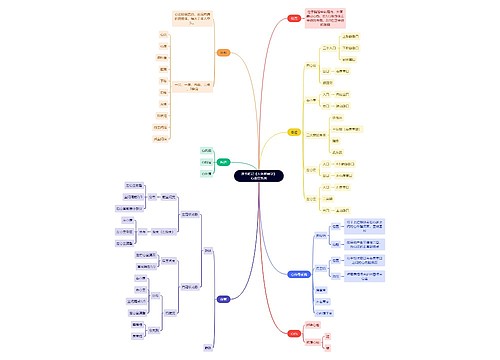

二、“文学复古”论:章太炎

章太炎的文学思想可以集中概括为“文字为文”论、“文章雅俗”论和“文学复古”论,包含着较为复杂而深刻的学术内涵。

1、“文字为文”论

章太炎以朴学路径循名责实,反对阮、刘“骈文为文”的观点。1906年章太炎撰《文学论略》(1910年该文改以《文学总略》为题收入《国故论衡》),明确“文”的指标是文字,“榷论文学,以文字为准,不以彣彰为准”:在章太炎看来,只有“著于竹帛”的文字才称作“文”。文字是区分书面文与口头语的根本标志,是文学得以确立和存在的基本指标。 “文”之本义如同“绳线联贯谓之经,簿书记事谓之专(传),比竹成册谓之仑(论)”一样,都是“各从质以为之名”,“文”从载体和物质性得名,目的就是“以别文字与言语也”。在章太炎看来,语言文字“殊流”别构,功用各殊:由语言而文字,由“吐言成章”到“文字代言”,进而口头创作与文墨辞章,“二者分流”,这是历史发展的趋势。因此,口头的东西还不算严格意义上的“文学”,而只有以文字写成,著于竹帛,才可能算文学。由此章氏形成了独特的文类体系。具体而言,文学分为“有句读文”和“无句读文”两大块:

无句读文包括图书、表谱、簿录和算草,成句读文可分为有韵文和无韵文,而有韵文包括赋颂、哀诔、箴铭、古今体诗、词曲和占繇等,无韵文则包括小说、杂文、学说、历史、公牍和典章。成句读文大都有兴会神味,有韵文和小说、杂文以感人为主,亦有不感人者,而学说、历史、公牍和典章可感人,可不感人。因此,章太炎的结论和理论推演是对阮刘的“文”“辞”不同论的直接反驳,不仅“经”“子”“史”皆可以称“文”,骈文和散文都可以称为文,而且一个超出刘师培理论极限的问题,不仅“有句读文”可以称“文”,而且还存在一个没有语言属性的“无句读文”,如图书、表谱、簿录和算草,亦可以称“文”。

章氏对文学的界说影响很大,五四新文学运动前后,仍为谢无量在1918年出版的《中国大文学史》采用。在这种界说,章太炎继承清代朴学实事求是的精神,并将传统“小学”发挥到现代“语言文字之学”的高度,在学理上深刻地揭示了文化本身的即物性和符号性,而“文学总略”说显然是一种从逻辑定义的角度对汉语文学传统的全面总结,它强调“汉字”对汉语文、文学和民族文化的重大意义,突出文字在文化中的基础性内涵。

2、文章雅俗论

章太炎独出机杼,推出自成统系的文学“雅俗论”。在章太炎看来,文学要讲雅俗,求“雅”就是为文要讲“轨则”。其《文学论略》认为,一切文章都有“自性”(即规律),自有“法式”和“雅俗”,但观其会通,所有文章有基础的“文字性”,这种“文字性”强调文章和文学的根本功能,即书契记事,形诸文字。因此凡“文”必须质实性和直接性为基础,在此基础上方可衍生出其他属性如艺术性和审美性等。也就是说,必要在不以文害辞、以辞害意的前提下,讲求装饰性和蕴藉性,以期达到“文质彬彬”。因此,章太炎认为,文章必须出乎真知实见和真情实感,入门要正,强调履绳蹈墨,反对浮言壮词、曼衍缭绕。在此立意上,他竭力推崇晚周和魏晋之文:《国故论衡·论式》在章氏看来,魏晋文章几乎重现了诸子百家争鸣,何晏、王弼、郭象等人“甄辨性道,极论空有”,文章达到了前所未有的高度,而阮籍、嵇康、裴頠等人的辩驳文章则“守己有度,伐人有序,和理在中,孚尹旁达”,自有光华而直截无蔽。这些文章几乎“可以为百世师矣”,是学习的典范。追其根本,魏晋文章的魅力在于不仅“擅其学”而且善于“持理议礼”。所谓“持理议礼”,就是在学问的基础上,根据判断和推理去探论思想、理论和现实问题。以此为标准,章太炎对唐宋以降文风尖锐批评:《国故论衡·论式》章太炎认为,唐宋以降,文人作文不先求文字功底,不辨体裁,仅以运气为主,以奇制胜,却反称“古文”;好以单篇散文议论名理,但持论却“不本名家”、“广居自恣之言”,所以议论空泛,缠绵无物。这样看来,章氏重辨“雅俗”,其现实用意仍在对清末民初文学界的种种“诡雅异俗”现象和浮夸文风的针砭。章太炎的批判别出蹊径,有着非常的战斗力,对五四时期如钱玄同、胡适、鲁迅、周作人等人对古文的抨击有着重大启发作用。

文学有“自性”,“虽致用不足尚,虽无用不足卑”,但如何解决“文”的自性存真与现实利用这个矛盾呢?章氏的正面主张是“文不避俗”。1910年章太炎在东京主编《教育今语杂志》,创刊号《教育今语杂志章程》标明宗旨在于“本杂志以保存国故,振兴学艺,提倡平民普及教育为宗旨”,“凡诸撰述,悉演以语言,期农夫野人,皆可了解。所陈诸义,均由浅入深”,力图把宣传革命、普及历史和文字教育溶为一体。所谓“今语”即以白话文行文,用意便在通俗行远,便俗致用。追求“便俗致用”,又何以言“雅”呢?在章氏看来,“便俗致用”并不妨碍文学自有“雅俗”和“轨则”,通俗文章做得好,最重要的就是言之有物,“存质”而“合格”。而存质合格的“公牍”(包括诏诰、奏议、文移、批判、告示、诉状、录供、履历、契约等)总比那些矫揉做作的“诡雅异俗”之文好。其《与友人论文书》俗并不低劣奇伪的东西,它与“风”互用,原指地方风土山川和语言音声,指各地自然生就、约定俗成的风俗习惯。俗者乃是土生土长的日常语言,本于百姓欲念和愿望,天下之大必有差异,所谓“百里不同风,千里不同俗”。因此必须对它保持尊敬和戒惧,即使是士人也不能以精粹和理智来贬“俗”的合理性和基础性。就文章而言,以小学为基础,行文中规中矩,浑然天成又具有创造性,所谓“文质彬彬”者,可以称为“尽雅”,这显然是理想状态;“俗”则在功能上能遵从土俗和时势,虽无文却极朴质,语词与意念相合,自有门径而没有滞碍,也能摒弃“窕儇侧媚之辞”,这就叫做“能俗”“尽俗”,亦即“通俗”。在“雅”的文字文化与“俗”的民间文化之间,“尽俗”能够能保纯洁质素,“尽雅”好比在纯洁质素上加上最合适的文彩。如果能在“俗”的基础上,再加以适当的精炼和修饰,所谓“以俗为缦白,雅乃继起,施以章采,故文质不相畔”,这便是“雅”,是文的高境界。章氏既坚持以语文核定“雅俗”的基本原则,又根据整体文化和现实斗争的具体情况灵活调适。在这里,精英写作的书面文化与民间流传的通俗文化被平等看待,既承认两者的互动,又强调“二者殊流”。这种平视雅俗的思路是五四新文化运动崛起的内在思想依据,只不过五四学人激于时变、以西方为模范的“以俗为雅”方向,更为激进一些。

3、“文学复古”论

“文学复古”一词,最早见于1906年章太炎从上海出狱后赴日在东京留学生欢迎会上的长篇演讲,后来又屡见于其他鼓吹革命的文章:

《东京留学生欢迎会演说辞》

《革命之道德》)

章氏相信,只要通过包括小学和文辞等在内的文化领域内的努力创造,即可以达成“文学复古”,实现民族的复兴,因为“彼意大利之中兴,且以文学复古为之前导”。所以所谓“文学复古”,是参照意大利“文学复古”(今通译“文艺复兴”)而提出的,其用意在文化和文学领域内“以复古为革新”。“文学复古”论则是在民族文学与文化遭西学冲击渐趋崩溃情况下的救赎方案,主要包括两方面的内容。

一方面要在文学文辞上要求对传统文章习气进行改造和变革,“斫雕存朴”,存质求真。所谓斫雕为朴,就是要摒弃浮夸和藻饰的文风,反对诡雅异俗,按照各体文章的自性和轨则,穷而返本,积极求雅。章太炎认为,今人作文的流弊在于一味强调“文辞”,所以往往大量运用表象,导致“渐离其质”,而古人作文往往以小学为基础,追求“故训求是”,所以语本直核,虽文体各异,“师法义例,容有周疏”,但都“彧然信美”,这才是真正的文辞。所谓穷而返本,回复到“故训求是之文”,回到刚健清明、朴质名理的轨道上来。以此为标准,章氏激烈地批判宋元以下文学走向堕落,认为它们不以小学为本,而以“通借”为尚:《检论·订文·附正名杂义》许多华士鄙夫自己不能掌握字例和本义,却反诬字例为难,导致作文以“藻缋”为“正名”。正是在“舍借用真,兹为复始”的思路中,他强调“必当采用故言”,“使义无遗缺”,从而天下人民百姓了解民族文化的财富,写文章都能做到恰当地取舍文辞,准确地表情达意。

另一方面,对传统语文体系要勇于解剖,使民族语文能与时俱进,成为文学文化进一步发展的基础。所谓勇于解剖,就是要对中国语文体系进行激活、革新和改造,以适应现代文化科学化理性化的要求。《訄书·订文》指出,当代世界最为发达的语言应数英语,“今英语最数,无虑六万言,言各成义,不相陵越。东、西之书契,莫繁是者,故足以表西海。”相比之下,中国语言文字的发展大为落后。民族语文若再停滞不前,势必引发严重后果。因此,他主张呼吁创造大量新的词汇,使汉字有大发展,以适应和满足现代需要,他立意反叛,要打破唐宋以来正统文学“文辞完具”的鬼话,只有经过语文改革和文辞创新,才能锻造出新文辞:《文学说例》

由此可见,章太炎提倡“文学复古”,实则是“以复古为革新”,要求对民族语文体系和文学文化进行革新和改造。他企盼通过提倡小学以求“文学复古”,使民族语文能更准确地体现中国人的思想和精神,他要求改革民族语文体系,反叛正统文辞,反映了当时文化界知识界的革新潮流,具有一定的现实性。与理论相辅而行,章太炎确实提出许多积极可行的改革措施。在《驳中国用万国新说》(1908)中,他提出以汉字为中心的“语文改革”思路:简化汉字,制定注音,推广国语,反对那种要求废除汉语和汉字的文化虚无主义主张,这一思路和主张在后来的民国政府和新中国政府得到贯彻和深化,他的语文改革主张和思路促进了中华文化从传统向现代方向的发展。

总体评价:从整体上看,章太炎在“文”概念上的辨析,以“轨则”定雅俗的思想,内聚革命内涵的“文学复古”说,在当时有相当影响的。

三、“取今复古,别立新宗”:青年周氏兄弟

留日青年鲁迅、周作人兄弟跟从章太炎先生学习,据说在讨论界说文学时青年鲁迅曾与章太炎发生过面对面的争论。据当时与周氏兄弟的同学许寿裳在《亡友鲁迅印象记》中记载

章门师弟在文学界说上的分歧,其实具有某种含混而独特的象征意义。章氏基于“文字为文”说,认定以西来学说为标准、区分学说与文辞的做法有不当之处。因为其实是“恶乎冲澹之辞,而好华叶之语”、“摒学说于文学之外”,使文章文学的范围狭窄化了,并且“违书契记事之本矣”。章氏结合中国文学故实,认为“成句读文”中无论是有韵文还是无韵文,都存在大量的情意交叉不便简约的现象,因此“学说”“文辞”二分并不准确。在无韵文中,只有杂文和小说大致以感情动人,而历史、典章和公牍则不一定以感情动人。即便是在韵文中,许多文辞作品也不一定以感情动人为主,甚至有许多赋作完全不以感情动人。以上就读者而言。如就作者而言,“当其始造,非自感则无以为也”,而“比文成而感亦替”,所以“不可以一端论也”。在《文学总略》中,章太炎又从人类精神活动的知性与感性的互渗共通入手,辨析了这种西来审美学说在理论上的后门和漏洞:文章作品是否感人动心,关键在于是否有“得我心”的兴味和神旨,其根本在于阅读过程中主体精神状态与客体对象之间相契性。饱暖之人无法体会劳苦人的歌声,“心犹怕然”;顽愚之人也无法理解智者的高论,“以为恒言”。反之,一旦主体的精神状态与客体对象能够契合,则不仅文辞能够让人“感慨随之”,而且学说文章也会让人感动兴奋愉悦。同一体裁的作品,也并非绝对的感人或不感人,而同一作品,由于每个人的精神状态不同,不仅感受也会大不一样,而且动情与否也未可知。章氏承认,相比之下,区分文辞和学说能“得其大齐”,动情可以作为文学的特征之一,但不能成为文学的唯一特征。

然而,鲁迅到底是“不服”,不同意界说文学“以文字为准”的做法,认为老师未免过于宽泛。在当时中国文学从古典走向现代的困境中,辛亥革命前后的周氏兄弟已隐然代表着从西方而来的新潮。当时周氏兄弟不仅师从章太炎,有着较深的传统学术功底,而且大量阅读西方现代文学,接纳西方文艺观念。他们对西方近现代文学和思想的理解水平完全超过了同时代人的水准,并且基于世界史意识,展开了对传统文化的批判和对西方式现代性的反思。与老师坚持以汉文化传统为本位,力求逻辑界说文学的做法相反,周氏兄弟文思的突出之处在于借引西来文论,强调文学的情感特性,由此主张文学独立和审美自治。在《红星佚史·序》(1907)中,他们明确以情感作为“文”的根本指标:“然世之现为文辞者,实不外学与文二事,学以益智,文以移情,能移人情,文责以尽,他有所益,客而已,而说部者,文之属也。”他们竭力阐明益智之“学”与移情之“文”的区别,改以小说作为样板文类,认定小说和诗歌才是真正的文学,是“纯文学”。这种思路显然是针对老师的。循西学现代分化的规则,鲁迅将文学归为美术之一部,《摩罗诗力说》(1908)认为:“由纯文学上言之,则以一切美术之本质,皆在使观听之人,为之兴感怡悦。文章为美术之一,质当亦然,与个人暨邦国之存,无所系属,实利离尽,究理弗存。”文学作为美术之一部,具有不涉功利性(“实利离尽”)和不涉概念性(“究理弗存”),而最大本质在于创造了使读者和观众为之兴感怡悦的东西,即“诗力”,“摩罗诗力”更是一种具有奇妙魔力的伟大的感情。在《拟播布美术意见书》(1913)中,鲁迅又进一步阐述:“顾实则美术诚谛,固在发扬真美,以娱人情”,因此,美术活动的精义在于作为艺术再现对象的“天物”、作为主体艺术创造活动的“思理”,以及作为艺术品特性和功能的“美化”。

周氏兄弟从老师那里承继转化而来的“取今复古,别立新宗”的文化重建思路,却极具现代意蕴和内在张力。

面对古代传统,周氏兄弟强调伟大情感的独立性,这使他们与传统文学教化观和梁启超们“以古目观新制”的文学救国论形成对立。在《论文章之意义暨其使命因及中国今论文之失》(1908,以下简称《意义暨使命》)中,周作人点名批判了梁启超的文章:“故今言小说者,莫不多列名实,强比附于正大之名,谓足以益世道人心,为治化之助。说始于《论小说与群治之关系》一篇,……”径直把梁启超作为以小说为政治教科书的始作俑者,他痛下针砭:“若论现在,则旧泽已衰,新潮弗作,文字之事日就式微。近有译著说部为之继,而本源未清,浊流如故。”中国的文学仍旧是传统文学观的天下,中国文学要现代化,还必须鼓动“新潮”,正本清源,建立新型的现代文学观念和思想。面对当代西方,周氏兄弟强调情感的民族本根性和革命性。与王国维不同,他们认为文学表现积极进取的人生,文学的使命是在人生的意义上。周作人借鉴宏德的文学理论,强调文学是天才的事业,文章有其内在使命,不仅要“发扬神思”,促人高尚,同时要“阐释时代精神”;在衰世既“暴露时世神情,谴责群众”,又要发扬“排众而独起”的典范精神(《意义暨使命》)。在《摩罗诗力说中》中,鲁迅更以高度的爱国主义热忱和革命精神,专门介绍欧洲19世纪以英国拜伦为代表的“摩罗”诗人和作品,企图“求新声于异邦”,掀起改造中国的文艺革新运动,打破“中国之萧条”。

在《文化偏至论》中,鲁迅指出:“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗。”他们企图一方面以现代西方文教分工为取向,另一面发掘和推求本土古老文明,力图激活民族文化的内在精神,推动汉语民族在现代世界的发展。他们既批判那些封闭颟顸不知有世界的顽固守旧之徒,也猛力抨击近世时时无视文化根本、“耳新学之语”、“掊击旧物惟恐不力”、惟“新”是务的青年,强调在现代发展中要注意鉴往知来。鲁迅不相信文明的发展是直线型的,《文化偏至论》认为当代中国的文明虽“俄之无声”,然“激响在焉。俄如孺子,而非喑人;俄如伏流,而非古井。”民族“心声”和先民“神思”仍在中土。周作人《意义暨使命》则直接将古人文章归结为民族的“心声”:“盖精神为物,不可自见,必有所附丽而后见,凡诸文化,无不然矣,而在文章为特著。”所以民族复兴的希望正在于“复古”而“日新”。这种对本土远古文明的共鸣,穷而返本的文化寻根精神,与章太炎在东京讲学期间,强调“保存国粹”“文学复古”、远窥文明发生进程、精治秦汉诸子之学、宏阐伟士精神创造的思路,有着直接的关联。

同时,青年周氏兄弟继承乃师对现代文明的批判精神,解析现代西方文明的来龙去脉,从而打破了对西方的简单想象。鲁迅《文化偏至论》尖锐地批判那些盲目崇拜西方“物质”和“众治”的学说,认为欧洲文明和欧化主义的弊病其实是19世纪“物质至上”和“多数万能”观念的结果。因此,他提出“掊物质而张精神,任个人而排众数”的“立人”主张,认为既要摆脱传统的束缚,又要避免西方“新疫”,强调只有“稽求以往,相度方来”,只有张扬个性解放和精神力量,才能使“国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国。人国既建,乃始雄厉无前,屹然独见于天下。”在《破恶声论》中,他把当时维新派和文化虚无主义者的“破迷信”、“崇侵略”、“尽义务”、“同文学”、“弃祖国”、“尚齐一”等观念斥为“恶声”,主张“人各有己,而群之大觉近矣”,要求国民能发扬“心声”和“内曜”进行独立思考和创造。正是对民族远古文明的追慕,对西方现代文明的批判方面的一致性,使周氏兄弟与章太炎之间的思想和精神距离非常贴近和契合。这也正是鲁迅在晚年也尊敬老师,并津津乐道于那些“所向披靡”、“令人神旺”的“战斗的文章”的原因。

值得注意的是,周作人试图在西方文学指标的基础上,综合师生间的观念互动,建构新的文学界说。《意义暨使命》译述美国人宏德(Hunt)的文学理论:

文章者,人生思想之形现,出自意象、感情、风味(taste),笔为文书,脱离学术,遍布都凡,皆得领解(intelligible),又生兴趣(interesting)者也。

周作人的译述其实是将章太炎的观点、宏德的理论调和在一起,并揉进文学“为人生”的问题意识,认为文学要具备大众性(“脱离学术”,“表扬真美,普及凡众”)、情感性(以“能感”为上)和形象性(“思想之形现”,“出自意象、感情、风味”)以及感染功能(“得领解”、“生兴趣”),强调文学的本质是意象、感情和风味三事“合为一质”的产物,借助它,文学寄寓了人格个性、伟大灵思和民族心声。周作人强调,如“特泛指学业,则肤泛而不切情实”,可能形成对文章内在精神和灵思的遗忘,所以最重要的是通过文字表现玄崇伟妙、灵思所寄的“内在精神”:“盖精神为物,不可自见,必有所附丽而后见,凡诸文化,无不然矣,而在文章为特著。……特文章为物,独隔外尘,托质至策,与心灵直接,故其用亦至神。言,心声也;字,心画也。” 。文章作为独有内蕴的文辞,不是一般的物件,而是伟大心灵的具象。可以看到,在周氏紧张而热烈的表述中,蕴蓄着极为丰富的现代内涵。

19世纪末20世纪初的近代是中国文学理论批评从古典走向现代的过渡时代。由于在中国发展了千余年的、传统文化与文学的社会土壤发生剧烈变化,文学理论批评也发生巨大的转型。一方面在西学的背景下,传统文学理论批评进行着前所未有的鉴别和总结,另一方面,在西学的刺激下,艺术审美和纯文学的观念得以逐渐接引而进入中土。在新的社会土壤的培育下,现代的文学观念、理论和批评逐渐地发生着。在近代,这种属于审美现代性范畴的文学思想、理论和批评,以“人格个性”、“内在精神”和“民族心声”为其内在意蕴。虽然内在地存在着许多紧张和矛盾,但近乎喑哑的呐喊已形成现代文学思想的骨血。随着现代文化生产机制的日渐发育和完善,随着五四时期新文化运动的勃兴和壮大,在现代民族国家文教育制度建设的过程中,现代文学理论批评与现代文学一起,正逐步地成熟起来。中国文艺由此从古典走向现代,从士人走向民众,从传统之附庸走向独立自足和兼容并包。

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心