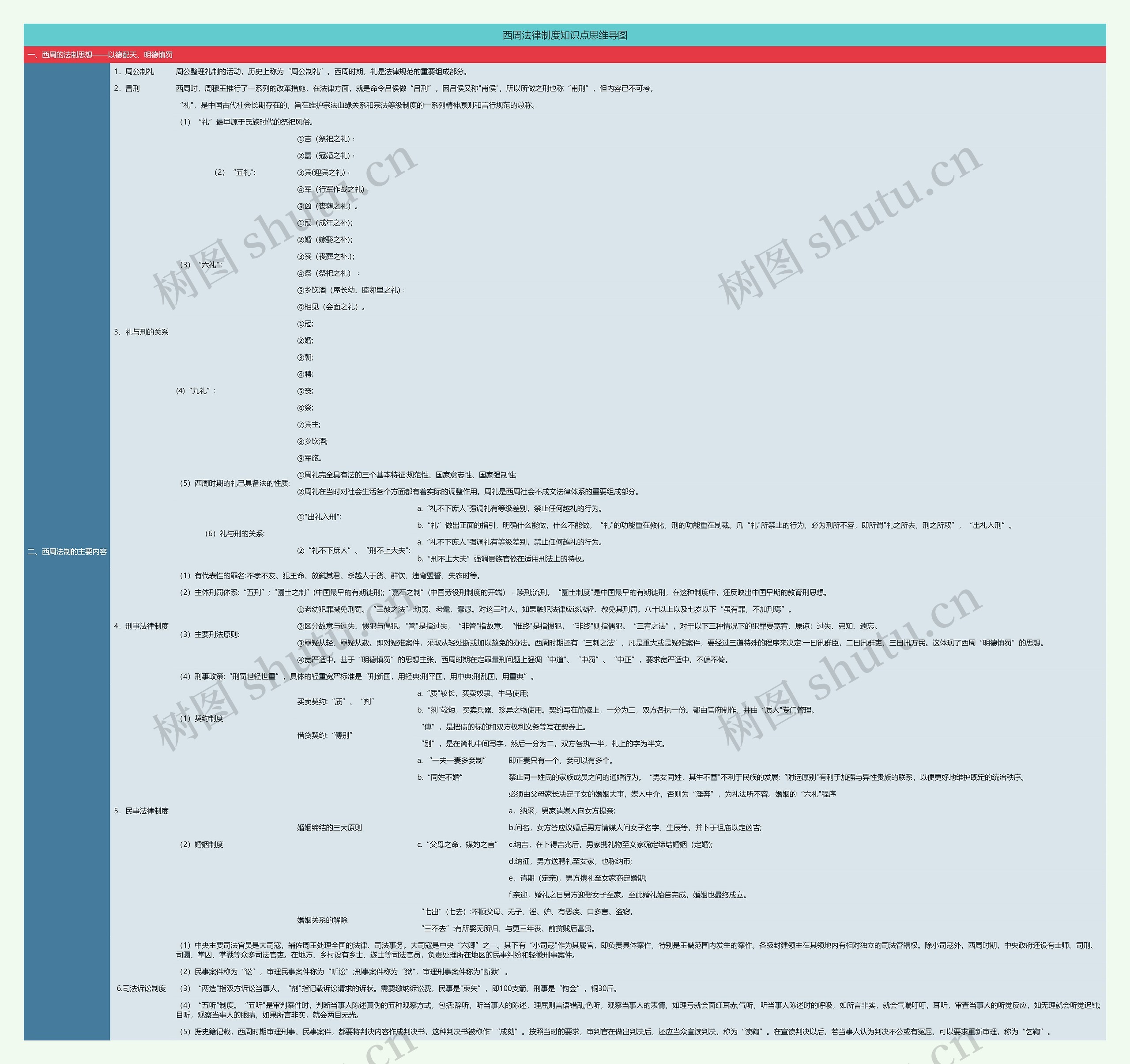

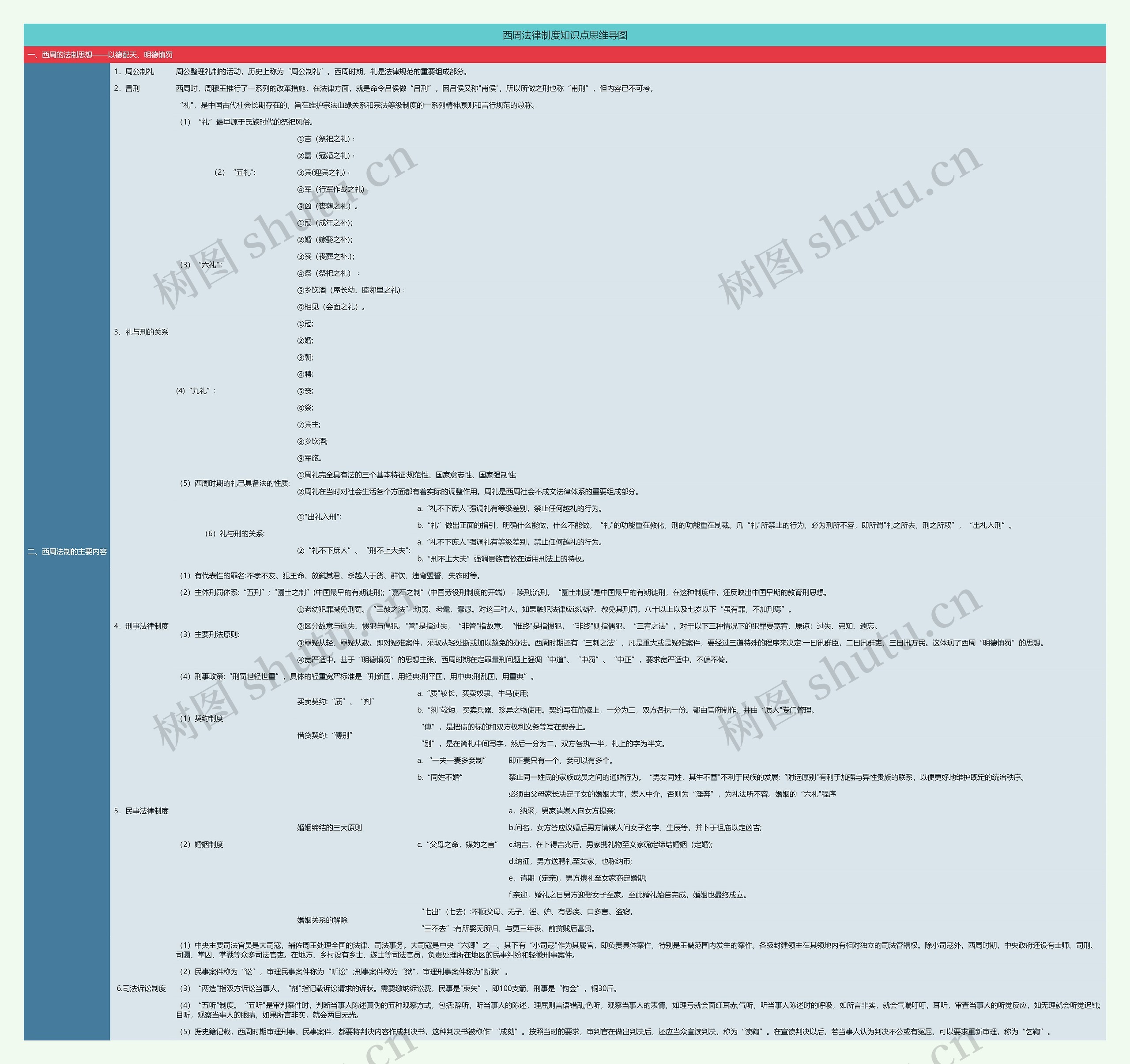

西周法律制度知识点思维导图

他

2022-10-25

中国法制史之西周法律制度知识点相关内容的整理

树图思维导图提供《西周法律制度知识点思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《西周法律制度知识点思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3c07a34746cc0f6a2517a9ee05f85e13

中国法制史之西周法律制度知识点相关内容的整理

树图思维导图提供《西周法律制度知识点思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《西周法律制度知识点思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3c07a34746cc0f6a2517a9ee05f85e13