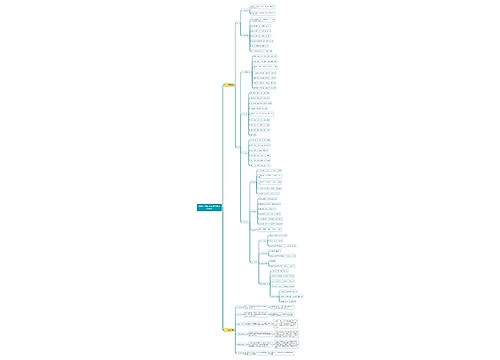

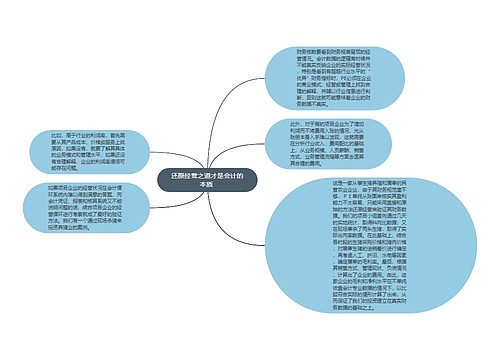

那一次小小的改变作文5篇思维导图

空城旧人

2023-03-17

趁现在刚好,趁排名未定。

树图思维导图提供《那一次小小的改变作文5篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《那一次小小的改变作文5篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:605c78b608c7561d91cba587cbe2b59e

思维导图大纲

相关思维导图模版

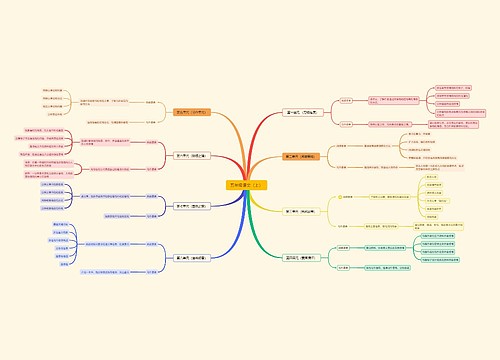

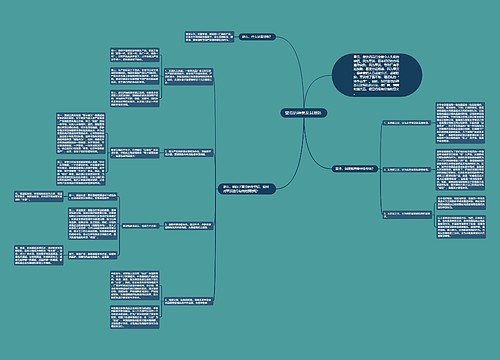

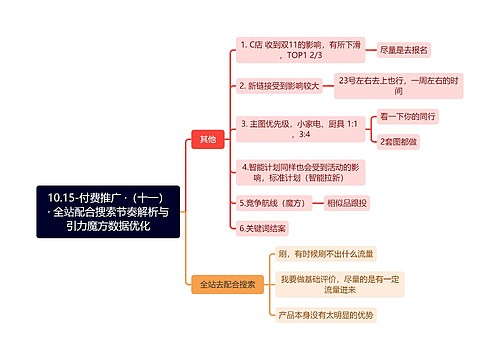

10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化思维导图

U249128194

U249128194树图思维导图提供《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ca82ce4ec961ffd61f0a484a5c579820

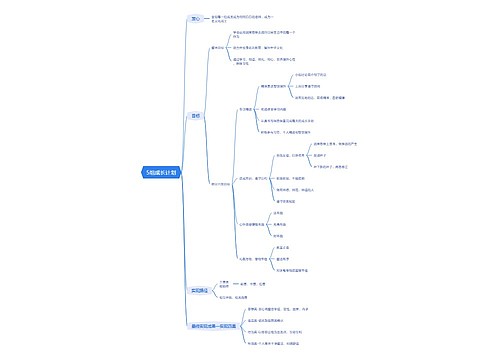

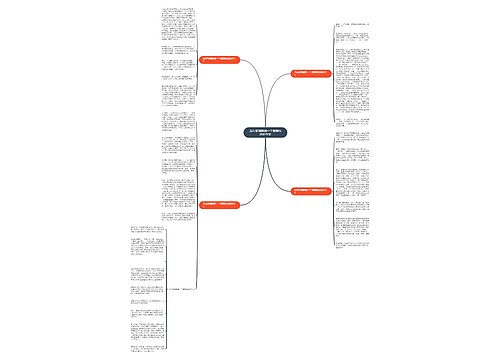

5组成长计划思维导图

U529985218

U529985218树图思维导图提供《5组成长计划》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《5组成长计划》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:567eeaf1834765b5fd51195a76080718