清明节祭烈士感悟作文600字5篇思维导图

落魄潦倒

2023-03-16

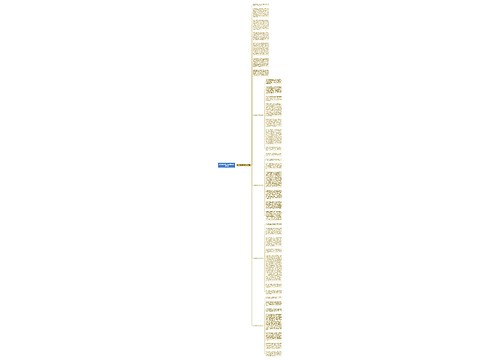

清明节融汇自然节气与人文风俗为一体,是天时地利人和的合一,充分体现了中华民族先祖们追求“天、地、人”的和谐合一,讲究顺应天时地宜、遵循自然规律的思想。

树图思维导图提供《清明节祭烈士感悟作文600字5篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《清明节祭烈士感悟作文600字5篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4ced2ca55284c79515a6635c7a38efee

思维导图大纲

相关思维导图模版

《数字教育平台开发项目策划》思维导图

U482242448

U482242448树图思维导图提供《《数字教育平台开发项目策划》》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《数字教育平台开发项目策划》》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d6437326e3e07ecf1e5e178ba84d0100

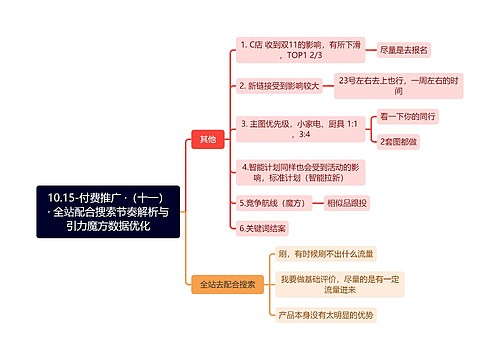

10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化思维导图

U249128194

U249128194树图思维导图提供《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ca82ce4ec961ffd61f0a484a5c579820