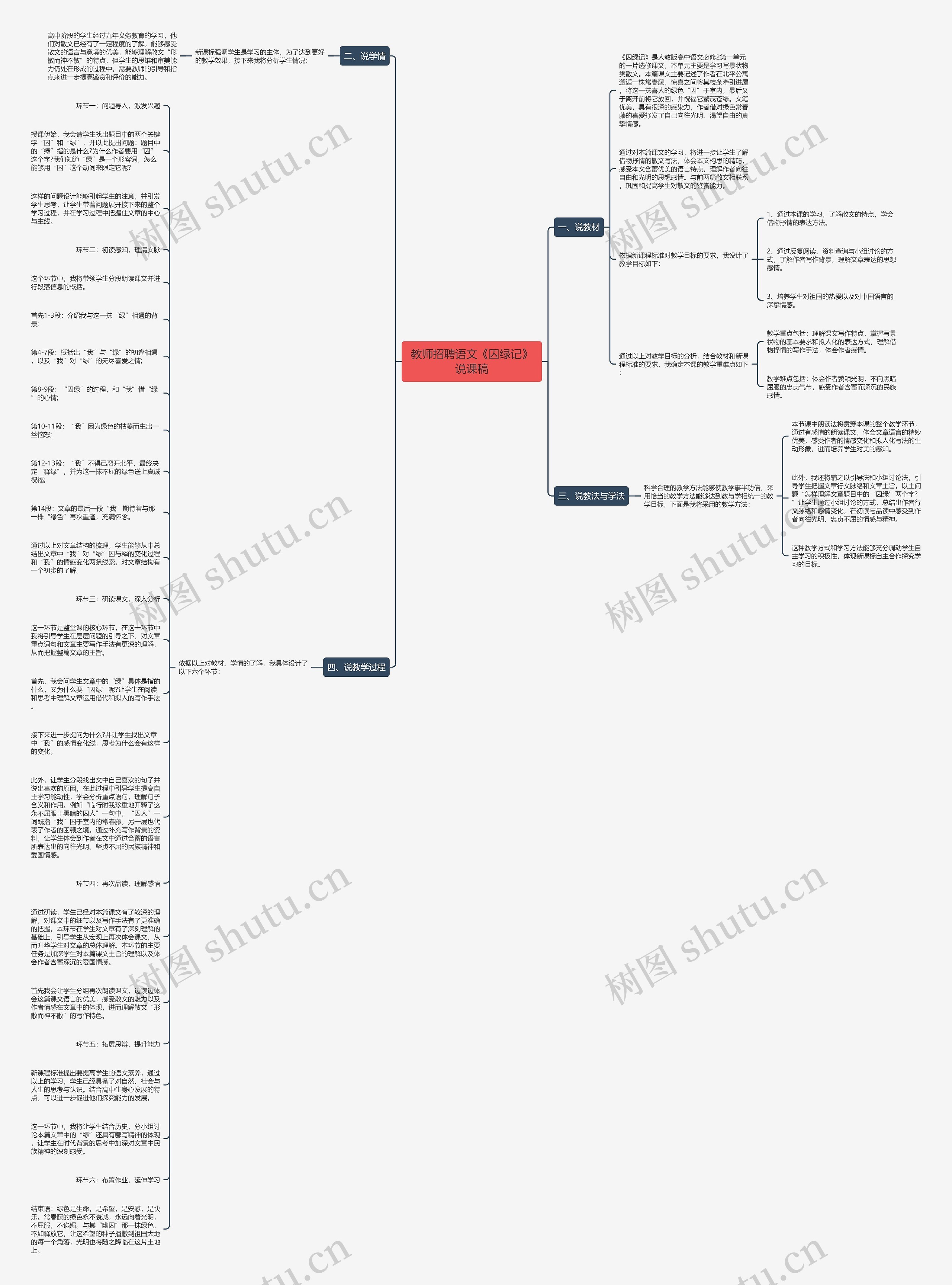

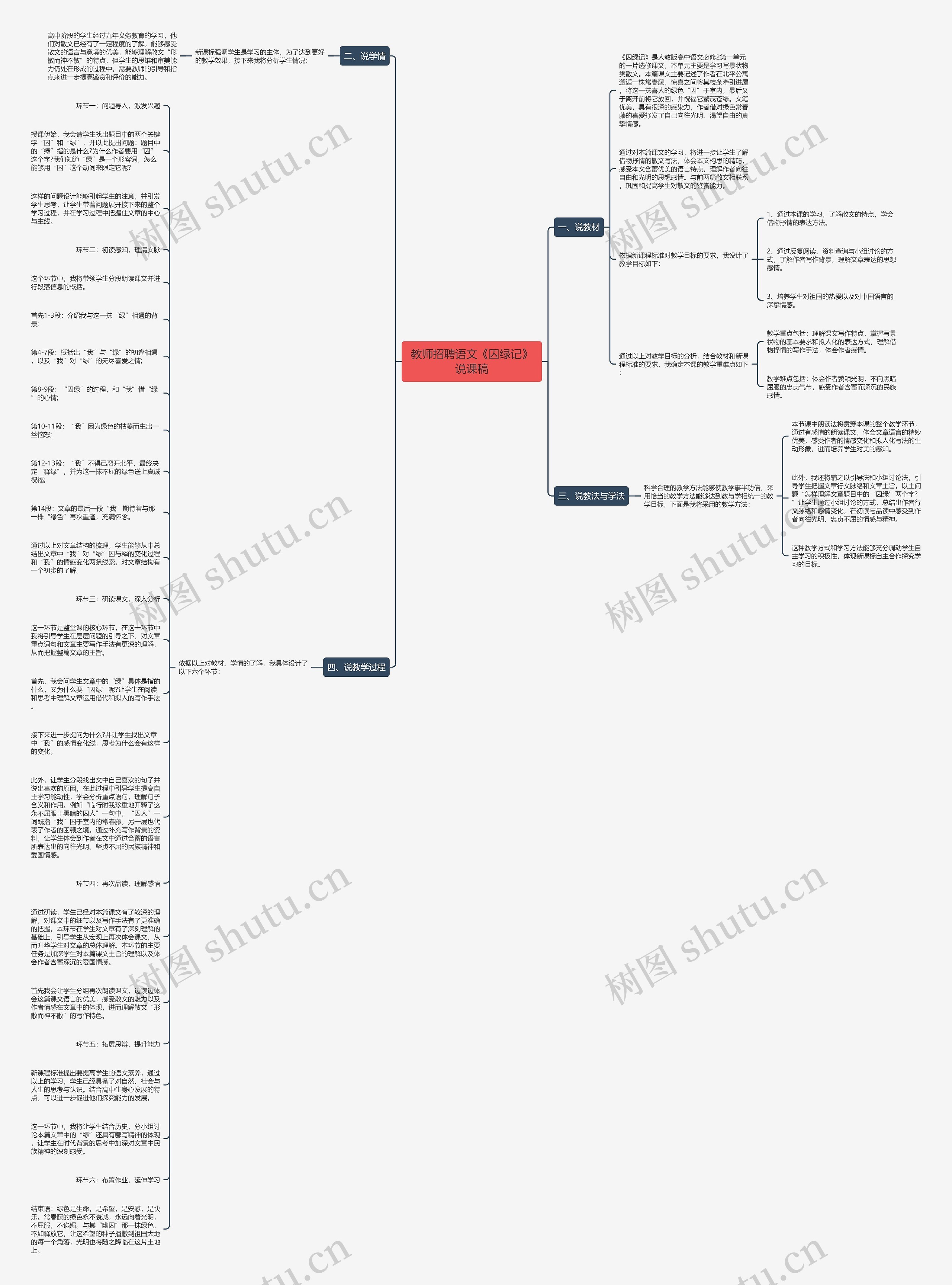

授课伊始,我会请学生找出题目中的两个关键字“囚”和“绿”,并以此提出问题:题目中的“绿”指的是什么?为什么作者要用“囚”这个字?我们知道“绿”是一个形容词,怎么能够用“囚”这个动词来限定它呢?

这样的问题设计能够引起学生的注意,并引发学生思考,让学生带着问题展开接下来的整个学习过程,并在学习过程中把握住文章的中心与主线。

这个环节中,我将带领学生分段朗读课文并进行段落信息的概括。

第4-7段:概括出“我”与“绿”的初逢相遇,以及“我”对“绿”的无尽喜爱之情;

第8-9段:“囚绿”的过程,和“我”惜“绿”的心情;

第10-11段:“我”因为绿色的枯萎而生出一丝恼怒;

第12-13段:“我”不得已离开北平,最终决定“释绿”,并为这一抹不屈的绿色送上真诚祝福;

第14段:文章的最后一段“我”期待着与那一株“绿色”再次重逢,充满怀念。

通过以上对文章结构的梳理,学生能够从中总结出文章中“我”对“绿”囚与释的变化过程和“我”的情感变化两条线索,对文章结构有一个初步的了解。

这一环节是整堂课的核心环节,在这一环节中我将引导学生在层层问题的引导之下,对文章重点词句和文章主要写作手法有更深的理解,从而把握整篇文章的主旨。

首先,我会问学生文章中的“绿”具体是指的什么,又为什么要“囚绿”呢?让学生在阅读和思考中理解文章运用借代和拟人的写作手法。

接下来进一步提问为什么?并让学生找出文章中“我”的感情变化线,思考为什么会有这样的变化。

此外,让学生分段找出文中自己喜欢的句子并说出喜欢的原因,在此过程中引导学生提高自主学习能动性,学会分析重点语句,理解句子含义和作用。例如“临行时我珍重地开释了这永不屈服于黑暗的囚人”一句中,“囚人”一词既指“我”囚于室内的常春藤,另一层也代表了作者的困顿之境。通过补充写作背景的资料,让学生体会到作者在文中通过含蓄的语言所表达出的向往光明、坚贞不屈的民族精神和爱国情感。

通过研读,学生已经对本篇课文有了较深的理解,对课文中的细节以及写作手法有了更准确的把握。本环节在学生对文章有了深刻理解的基础上,引导学生从宏观上再次体会课文,从而升华学生对文章的总体理解。本环节的主要任务是加深学生对本篇课文主旨的理解以及体会作者含蓄深沉的爱国情感。

首先我会让学生分组再次朗读课文,边读边体会这篇课文语言的优美,感受散文的魅力以及作者情感在文章中的体现,进而理解散文“形散而神不散”的写作特色。

新课程标准提出要提高学生的语文素养,通过以上的学习,学生已经具备了对自然、社会与人生的思考与认识。结合高中生身心发展的特点,可以进一步促进他们探究能力的发展。

这一环节中,我将让学生结合历史,分小组讨论本篇文章中的“绿”还具有哪写精神的体现,让学生在时代背景的思考中加深对文章中民族精神的深刻感受。

结束语:绿色是生命,是希望,是安慰,是快乐。常春藤的绿色永不衰减,永远向着光明,不屈服,不谄媚。与其“幽囚”那一抹绿色,不如释放它,让这希望的种子播撒到祖国大地的每一个角落,光明也将随之降临在这片土地上。