炎性肠道疾病患者的营养支持思维导图

感情愚钝

2023-02-22

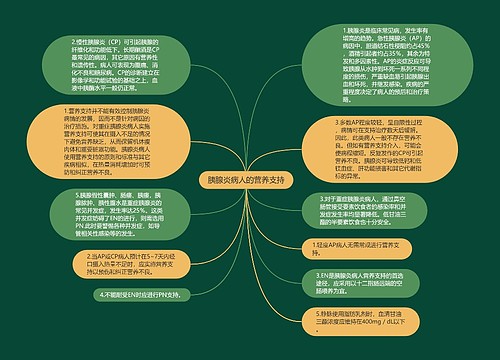

【疾病及其营养代谢变化的特点】 1.炎性肠道疾病(IBD)是肠道非特异性慢性炎症过程,包括克罗恩病(Crohndisease,CD)和溃疡性结肠炎(UC)。其病因不明,可能与免疫调控、遗传及感染等多种因素有关。 2.CD可累及消化道的任何部位,常见于末段回肠、结肠。

树图思维导图提供《炎性肠道疾病患者的营养支持》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《炎性肠道疾病患者的营养支持》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:03709fb52ff1dd66b1c65e336d00873b

思维导图大纲

相关思维导图模版

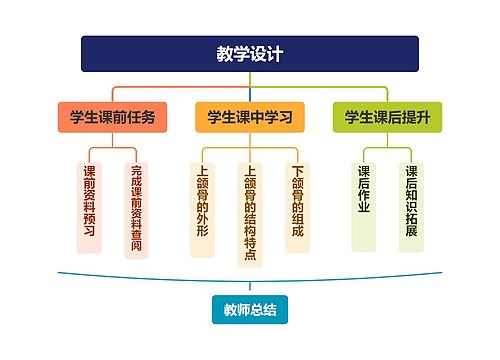

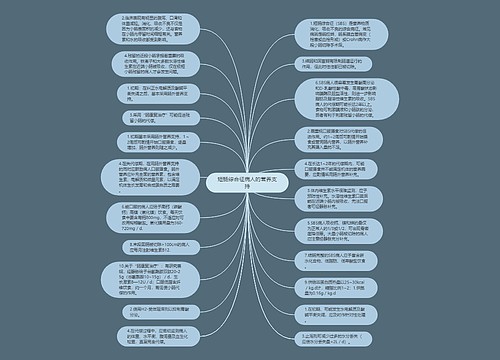

一、研究内容思维导图

U682687144

U682687144树图思维导图提供《一、研究内容》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《一、研究内容》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc