护理心理学的发展思维导图

久别情深

2023-02-17

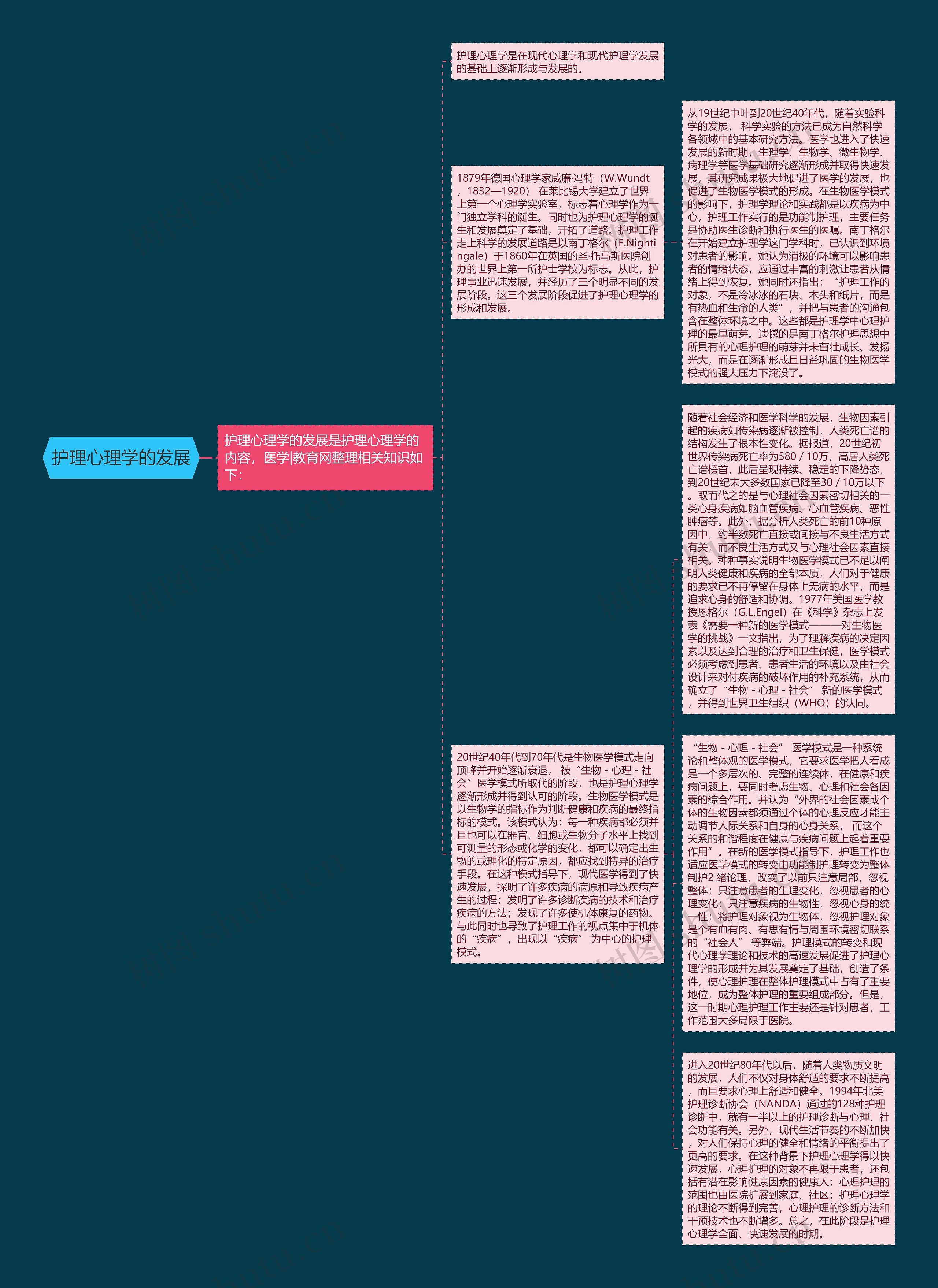

护理心理学的发展是护理心理学的内容,医学|教育网整理相关知识如下: 护理心理学是在现代心理学和现代护理学发展的基础上逐渐形成与发展的。 1879年德国心理学家威廉·冯特(W.Wundt,1832—1920) 在莱比锡大学建立了世界上第一个心理学实验室,标志着心理学作为一门独立学科的诞生。

树图思维导图提供《护理心理学的发展》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《护理心理学的发展》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:90ba1c160ce455e0b7959212c959e461

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a