标本中气生理病理思维导图

失落感

2023-02-17

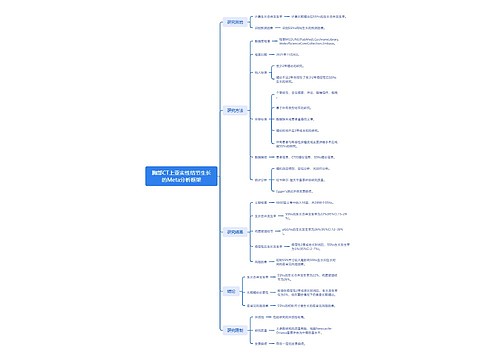

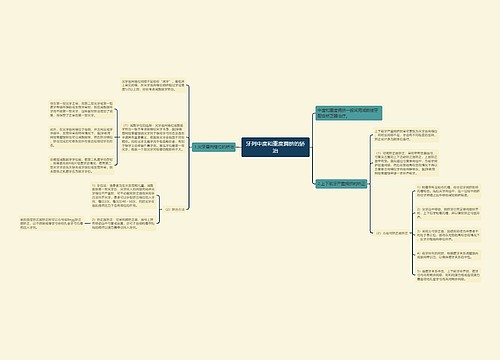

标本中气生理病理: 一、标本中气与生理 “天之六气为本而上,人身三阴三阳为标而上奉之,所谓天有此六气,人亦有此六气也”(《伤寒集注》):天时有六气之变,人体与自然密切相关,脏腑外应六气,六气内应脏腑,有机地互相联系为统一的整体。

树图思维导图提供《标本中气生理病理》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《标本中气生理病理》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c69fb22ec7e0b24401129707f1bae6ad

思维导图大纲

相关思维导图模版

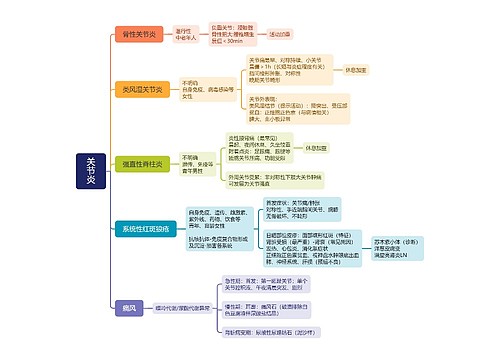

关节炎介绍思维导图

U462696233

U462696233树图思维导图提供《关节炎介绍》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《关节炎介绍》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:97dac801f369f6ead454a1fb1166ee71

胸部CT上亚实性结节生长的Meta分析框架思维导图

U881156104

U881156104树图思维导图提供《胸部CT上亚实性结节生长的Meta分析框架》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《胸部CT上亚实性结节生长的Meta分析框架》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:9340bc2fec5946b6581cdbb31d0eac16