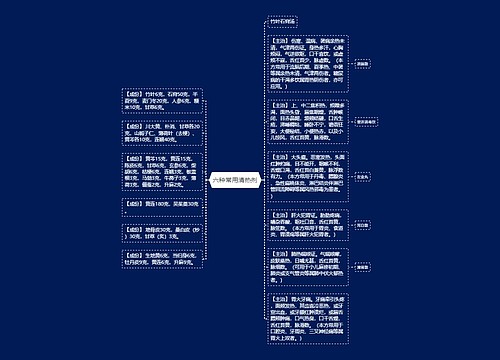

李东垣在“辨脉”中提到“内伤饮食,则右寸气口脉大于人迎一倍,伤之重者,过在少阴则两倍,太阴则三倍,此内伤饮食之脉。”“若饮食不节,劳役过甚……气口脉急大而涩数”等,尽管这里对脉象的记述似有杂乱之嫌,但有一个明显的特点是,右脉大于左脉,或脾脉独大于其他部位脉,并且见数脉时可“数中显缓”。这一点对于使用补中益气汤是很有临床意义的。

还有,李东垣从反面论述了有一部分脉象是不可以使用补中益气汤的。方后“四时用药加减法”中,在治腹痛时提到:脉弦不可用,当用小建中汤;脉沉细不可用,当用理中汤;脉缓不可用,当用平胃散。从脉象鉴别方证,简单而实用。

从李东垣笔下可以看到,补中益气汤的适应病证是非常广的,既可治内伤病,也可以治外感病;方药加减(主要是加药)是极其灵活多变的,补药、泻药、寒药、热药都可以加用,不拘一格。但万变中有其不变的根本,也就是适应症只能是“内伤”(外感病也是在内伤基础上的外感),病脉主要出现在右关,病变的主要病位在脾胃。

张元素立方“非为治病而设,此乃教人比证立方之道,容易通晓也”,作为张元素的弟子,李东垣深受其影响,所有方剂皆为“从权而立”,也就是重在教人立方之法,而不是传授他人所谓效方、验方。补中益气汤方后有一系列加减法及较大篇幅的“四时用药加减法”,示人方不可执,灵活应用。

方书多说补中益气汤证应该口中和,不喜饮,也就是说口干、咽干是慎用、不用补中益气汤的。但李东垣在方后的第一个加减竟是“口干嗌干加干葛”。气虚当温补,实火当苦泻,虚火当清补,而李东垣的第二个加减法竟然是补中益气汤加苦寒泻火之黄柏和甘寒清补之生地黄。反思其治法,补中益气汤原方中只有“补其中,升其阳” 之品,而缺少“泻其火”之药,加黄柏、生地黄似乎才成为完整的治疗脾胃内伤“始得之证”的补中益气汤。

后世医家在使用补中益气汤时也多加减及合方使用,但灵活性远不及李东垣。具有代表性的加减有补中益气汤加茯苓、半夏,和补中益气汤合六味地黄丸,读《薛氏医案》和《寿世保元》随处可见。

脾胃不足,痰湿易滞,理应加茯苓、半夏;补中益气汤治“元气脾胃之虚”,六味地黄丸治“肾水真阴之弱”,“二方兼而济之,乃王道平和之剂”,合用似极为高明。但从李东垣“立方本指”去认识,则茯苓、半夏沉降有余,六味地黄丸降入下焦,皆不利于“升其阳”。可见,不解东垣本意,随意加减极易“动手便错”。

误用极易坏事,于是后世医家提到了补中益气汤的禁忌症。如张景岳说:“元气虚极者,不可泄;阴阳下竭者,不可升。”柯琴说:“惟不宜于肾,阴虚于下者不宜升,阳虚于下者更不宜升也。”这些论述对后学者的临证是极其有用的。但从李东垣“立方本指”看来,这只是低层次的、形式上的认识。

实际上,内伤脾胃病证中,肾虚完全是可以用补中益气汤加减治疗的,只是用药时需斟酌升降浮沉。