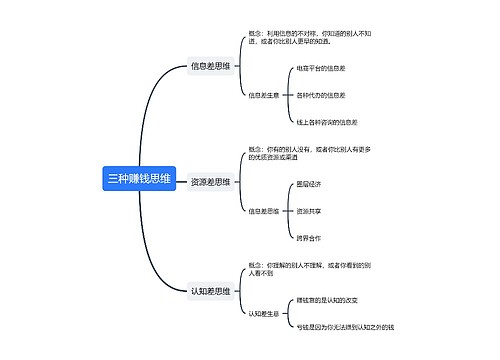

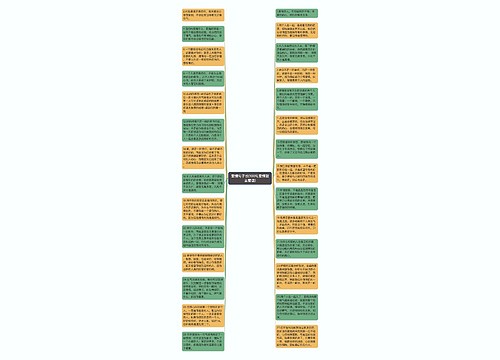

题西林壁蕴含人生哲理的句子【题西林壁表达的人生哲理是】思维导图

余生愿你常欢笑

2023-04-23

“题壁诗”意为题在石壁、寺壁或驿墙上的诗,它始于两汉,盛于唐宋。自汉代后,一批文人雅士,将自己的心情与寄托,题于壁上者不乏其人。但是汉代的题壁诗,只是在《晋书》卷三十六转引卫恒《四体书势》中有记载,而具体内容已无从得知。时至南北朝,逐渐增多。自唐代开始,题诗壁上蔚然成风。

树图思维导图提供《题西林壁蕴含人生哲理的句子【题西林壁表达的人生哲理是】》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《题西林壁蕴含人生哲理的句子【题西林壁表达的人生哲理是】》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:99d29f7fe8d03d4240889914523bb90d

思维导图大纲

相关思维导图模版

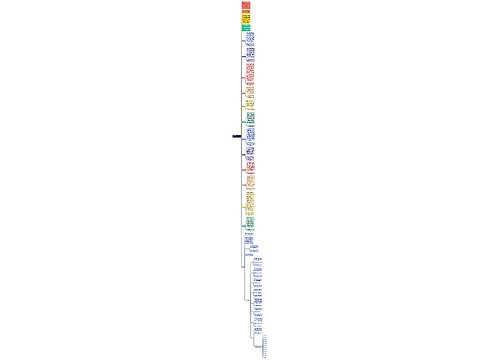

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a