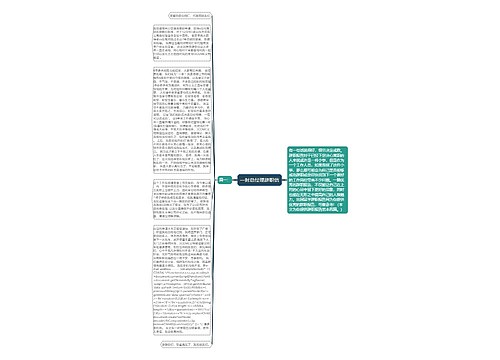

万历三十五年(1607年),番禺举人卢廷龙进京,请求逐澳门诸番出居浪白外海,还我濠镜故地。在人民群众的强烈要求下,明政府对澳门问题重视起来,但是在如何对待葡人的问题上,明廷内部意见并不统一。一部分人激于义愤,主张以武力驱逐葡萄牙人出澳门,并曾经"纵火焚其民,以散其党"。特别是抗倭名将俞大猷,决心要"与之大做一场,以造广人之福",他认为驱逐葡人并非不可能。另一部分人则主张迁移贸易地点,软硬兼施,迫使葡人离澳:一方面"将巡视海道副使移驻香山,弹压近地",武力压迫葡人,另一方面则"明谕以朝廷威德,厚加赏犒,使之撤屋而随泊往来"。规定"自后番船入境,仍泊往年旧澳(指浪白澳),照常贸易,无失其关市岁利"。

由于明政府中主张纵容姑息政策的人最终占了上风,驱逐葡人的意见最终没被采纳。其中一个重要原因是澳门问题牵涉到了一些当权者的利益。因为澳门的商税既可以解决广东官员的薪俸和军饷开支,各级官员又可以获得大量的贿赂。他们对待葡人的态度往往是利其宝货佯禁而阴许之。因而,这部分人主张仍旧允许葡人留居澳门,但要加强防范和管理,一方面"于澳门狭处,用石填塞,杜番船潜行,以固香山门户";另一方面"将澳以上,雍麦以下,山径险要处,设一关城,添设府佐官一员,驻扎其间,委以重权,时加议察,使华人不得擅入,夷人不得擅出,惟抽盘之后,验执官票者,听其交易,而取平焉"。1614年,明廷正式允许葡人留取澳门,但对其申明约束,并驻军监视。

应该指出,尽管葡萄牙人取得了在澳门的居留贸易权,但澳门在鸦片战争以前从未独立于中国政府管辖权之外,无论是行政、司法还是税收等方面,明清两代政府都对澳门实行着有效的管理。

在行政方面,明政府除继续设置守澳官以外,还在澳门驻有香山县差官和提调、备倭、巡辑等官员,并指派海防同知和市舶提举司对驻澳葡人进行约束。当发生重大事件时,两广总督等封疆大臣也能直接过问当地政务。到了清代,清政府以澳门民蕃日众,距离香山县城较远,特将香山县丞移驻前山寨,"改为分防澳门县丞,察理民蕃,以专责成。"乾隆八年(1743年),又设澳门同知于前山寨,将香山县丞移往澳门关闸以南的望厦村。乾隆十四年(1749年),澳门同知与香山知县议订善后事宜十二条,经葡使赞同、督抚核准后,用中,葡两种文字刻石于澳门议事亭内,以示永远信守。这项中国政府对澳门颁行的管治澳门的章程,一直执行了100年。

明、清政府在澳门行使司法权,是由香山县丞、知县、澳门同知、广州知府以至广东督抚等地方长官负责的。在司法实践中,中国政府参照了唐律中有关"诸化外人,同类自相犯者,各依法俗法;异类相犯者,以法律论"的原则,规定如果当地的葡人自相侵犯时,由他们自己的法官按照本国法律来审判,不服判决者,还可向设在印度果阿的葡萄牙高等法院上诉。如果涉及中国人,不论中国人作为原告或是被告,案件都由在澳门的中国官员审理;一旦发生蕃汉之间的凶杀案,前山寨的中国官员均得依律前往澳门验尸,并将一切物证呈送广州作最后判决。《澳门纪略》上有不少案例记载,表明中国政府坚持对澳门的司法权,是非常坚决的。

中国对澳门的财政权、关税权,主要体现在对居澳葡人征收对外贸易税钞。开始,明政府对船货实行十分抽二的"抽分"制度。后因"夷民"勾结中国奸商及前去抽分的知县,偷漏税严重,明政府加强了监督,并改"抽分"为"丈抽之例",将"西洋船定为九等","按船大小以为额税"。自1571年殷正茂向澳葡商人按额征收舶税起,此种税钞征收即成为定制,明代由广东市舶司或香山县征收,清代则由总口旗员征收。根据记载,仅1830年4月到1831年3月的一年中,中方即从澳门征收税额69,183两。

U245265618

U245265618

U237990653

U237990653