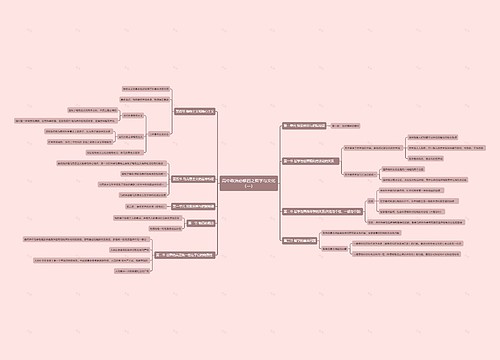

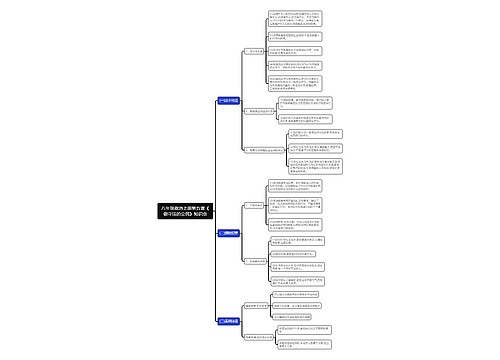

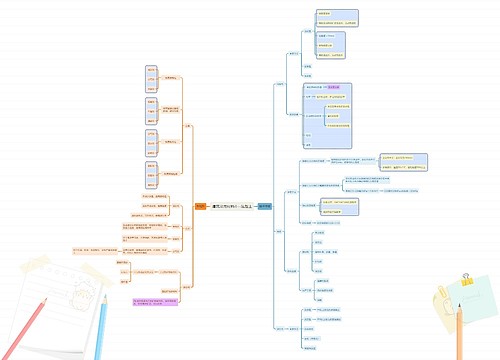

方法点拨:谈谈高中政治的解题技巧思维导图

饮尽岁月

2023-04-20

选择题的十不选1、题肢本身表述错误者不选(逆向选择题除外)(先看答案,先排除错误的选项,再看题目和材料)2、题肢与题干要

树图思维导图提供《方法点拨:谈谈高中政治的解题技巧》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《方法点拨:谈谈高中政治的解题技巧》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:18e4594748db506b6d3983deff6fe531

思维导图大纲

相关思维导图模版

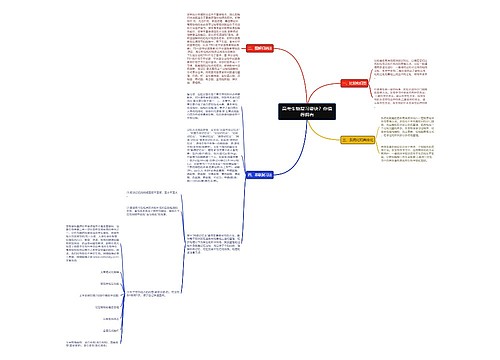

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a