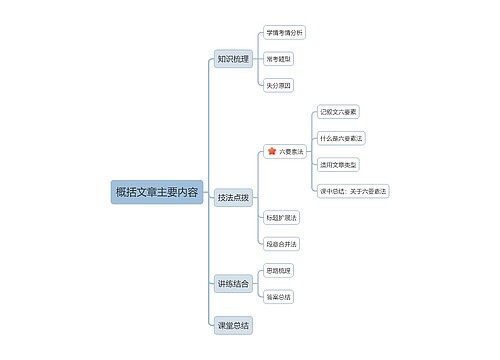

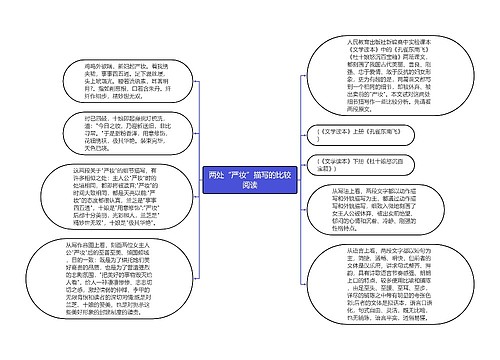

阅读中的联系思维思维导图

轻涟低眉

2023-04-19

——阅读教学中的思维训练之一思维方法的优劣是学习收效大小的关键因素之一。

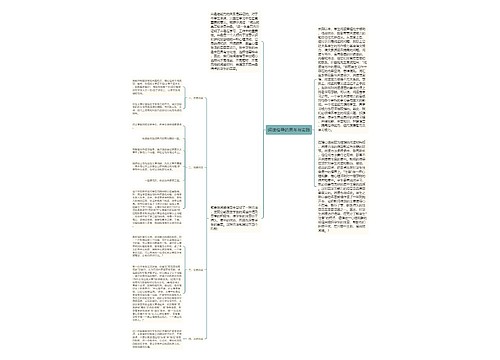

树图思维导图提供《阅读中的联系思维》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《阅读中的联系思维》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7a3d1627a891329c207274762a0f5f87

思维导图大纲

相关思维导图模版

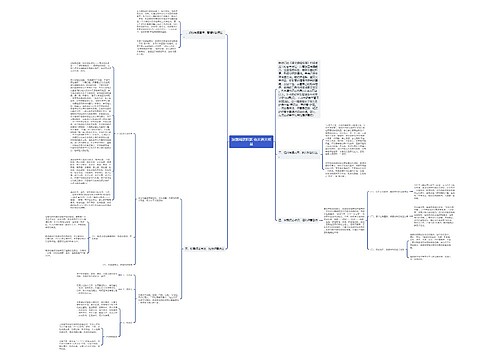

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

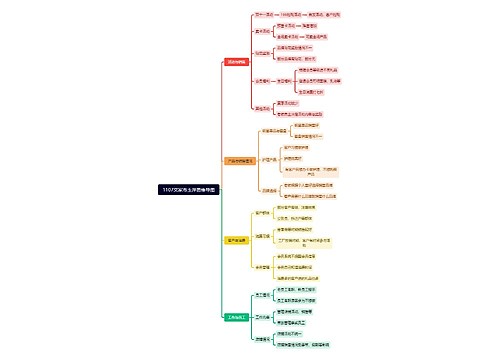

1107文家市玉萍思维导图

U245265618

U245265618树图思维导图提供《1107文家市玉萍思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《1107文家市玉萍思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ed943ef641f6dc874860eb6095857ed6