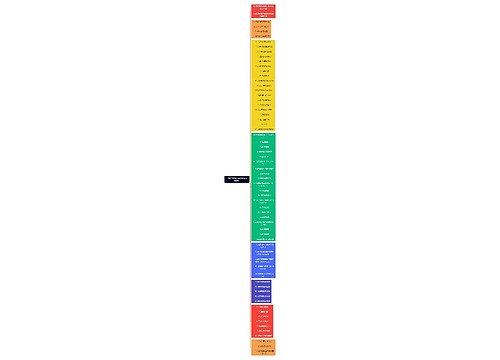

精选得与失作文800字高中议论文思维导图

西风不相识

2023-04-06

精选得与失作文800字高中议论文

高一作文

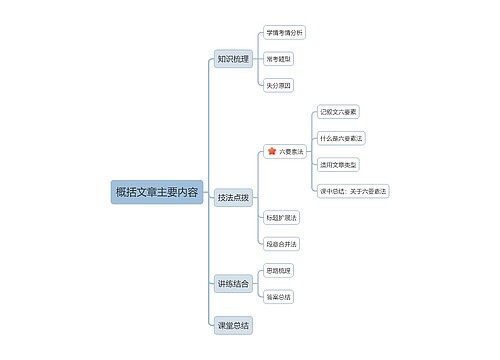

《精选得与失作文800字高中议论文》由高一树图网发布,主要内容:有人说有得必有失,确实,当你得到某些东西的时候就会失去一些东西。

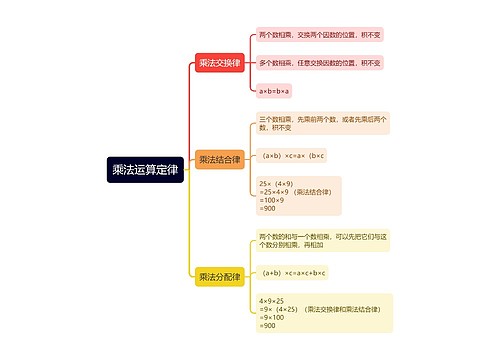

树图思维导图提供《精选得与失作文800字高中议论文》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《精选得与失作文800字高中议论文》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:60b79a64ac56c805eb0eac1da350a232

思维导图大纲

相关思维导图模版

精选得与失作文800字高中议论文思维导图模板大纲

有人说有得必有失,确实,当你得到某些东西的时候就会失去一些东西。下面是由树图网编辑为大家整理的"精选得与失作文800字高中议论文",仅供参考,想要了解更多文章,请多关注我们。

篇1:精选得与失作文800字高中议论文

不知怎的,看到这个题目就想起泰戈尔的一句话:"没有地狱般的磨练,就练不出创造天堂的双手;没有流过血的手指,就弹不出世间的绝唱放弃。"一开始的华丽,只为了得到最后的尊贵,失去了最初的柔弱的美丽,只为了得到创伤后的坚强。

古代帝王谁不是一边得到一边失去?得到王位,失去自由;得到嫔妃,失去爱情;得到了无尽的物质财富,却永远失去了那真贵的精神世界。

翻开《资治通鉴》,洋洋万言,悠悠千余年。秦皇赢政雄才大略,横扫六合,泰山巍巍之巅上演着他封禅的大典;周瑜雄姿英发,指挥若定,赤壁滔滔江水荡漾着他儒雅的笑声。每当看到这些,我不禁失笑:任你一生驰驰骋,死后还不是归入一方黄土?何必互相倾轧?何必明争暗夺?

这是地位和权力的得与失。

"路漫漫其修远兮,"屈原曾行吟于汨罗江畔,上下求索;"长风破浪全有时",李白曾直挂云帆,横济沧海;"先天下之忧而忧",范文正进退之际,心忧天下。每一个成功的人背后都有与常人有异的经历,我们也要耐着性子,去体验着无情的社会,或许随着我们的成长,我们会逐渐成熟,若真能够有所作为,那必然也是以放弃所心爱的东西为代价。

这是成功的得与失。

多少次因"伯牙摔琴"而感动不已,多少次因"桃园结义"而热血沸腾;多少次为"管宁割席"而怕案绝.......生活中,诤友难,教知音更难求。我们在小心翼翼的付出之后,总希望能够有所收获,听到朋友那褒奖溢美之辞,试问有几人能够坦然地面对朋友真诚的劝告,接纳朋友逆耳的指责?

这是友情中的得与失。

"我要好好学习"这是每一个学生最应该说的话。我,当然也会说。可是我明白,这也是最难做到的事。别人说我学习又好,但又似乎不怎么努力,实事实只有我知道。多少个寒冷的.夜里那心无旁骛的专注;多少个酷暑,同学们在家里玩耍、乘凉,而我却在我的书房里做我的好学生。我明白,失去了玩耍和享受,我得到了理想的成绩。

这是学生的得与失。

我们在得到一些时总会失去什么且得到的永远比失去的珍贵我们是幸运的因为我们能够懂得这得与失的道理所以我们就会充分利用我们所拥有的更何况谁不是一边受伤流泪一边坚强成长所以失去什么并不在意。

篇2:精选得与失作文800字高中议论文

有人认为得与失都是人生道路的起点,是推动人不断向前的不竭之力;有人认为得与失都是人生道路的终点,通过总结得失,吸取经验,感悟人生真谛;而我欣赏"一条破老的白帆,漏去了清风一半,却引来海鸥两三"的意趣,认为得与失都是人生之旅中的一段过程,在得与失之问漫步、成长,方能感受人生的美妙,正所谓亦得亦失,方谓人生。

人常言,有得必有失,有失亦有得。与其执着于得到时的欢愉与失去时的悲苦,不如将其视为生命的过程,在亦得亦失中感悟人生。越王勾践在吴越大战中失去江山,负他忍辱负重,最终击败夫差,留下"苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴的佳话:"闲静少言,不慕荣利"的五柳先生解印辞官,归隐田园,虽然他失去了官名利禄、荣华富贵,但得到了"采菊东樟下,悠然见南山"的括静与闲适;史铁生在"最狂妄的年纪"里失去了双腿,但他在地坛中思悟出"宇宙以其不息的欲望将一个歌舞炼为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名,大可忽略不计"的永恒之叹。这些事例告诉我们,得与失都是我们在成长过程中必须经历的人生体验,在得到时我们欢呼雀跃,在失去时我们沮丧、悲伤,这些丰富的体验,构成了我们成长的过程,我们在得与失的体验中,洗去青涩,逐渐成熟。

苏轼曾语:"有天下者,得之艰难,则失之不易;得之既易,则失之亦然。"若拘泥于得失的结果,总是患得患失,最终会让自己陷人得失的泥潭中无法自拔,在人生道路上负重前行,失去了"龙辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒"的闲适心境。他们急于成长,然后哀叹逝去的童年;他们常对未来焦虑不已,却无视现时拥有的幸福生活;他们执着于世俗的"成功学",不惜以牺牲健康为代价换取金钱,又在不久的将来用金钱来换健康。为一时的得失奔波劳碌,让功利之心蒙蔽了他们的双眼,于是他们在人生旅途中的每个阶段都感到疲惫不已。只有放下心中的包袱,轻装上阵,方能遍览人生的美景。

得之偶然间,失之亦草草。顾我行囊中,何物随人老。无论结果是得还是失,都只是我们成长过程中的一段体验,得亦是失,失亦是得,亦得亦失,方是人生。因此,从容、理性地看待人生的得失,抛却功利之心、浮躁之心、急切之心,在漫漫的人生长河中,体会得失带来的人生感悟。

篇3:精选得与失作文800字高中议论文

夏日的雷雨说来就来,如同断线的珍珠,落满大街小巷。抬头,人家屋檐上的便是"大珠小珠落玉盘"。眼光不经意间瞥见墙角一簇不起眼的'淡紫色小花,风雨之中,她在挣扎着挺立,雨珠被她的花瓣愈加饱满。

连几天,心情糟透。如山崩一般,作业压得我喘不过气,我企图在遍地的荆棘中寻找落脚点,却被刺得头晕眼花。几个月来,不知多少次,我舍弃了出门玩乐的机会,在家埋头写作业,刷各种难题,可成绩却丝毫不见起色,竞赛一等奖与我无缘。郁闷至极。

我究竟失去了多少,无从得知。一切的时间,一切的精力,一切的娱乐,我还能失去什么?而我又得到了什么?

悄悄溜出房门,在雨中,我独自向前走着,漫无目的,不由得羡慕鲁迅,人家"破帽遮颜过闹市,躲进小楼成一统",我到哪儿"成一统"?拉低了帽檐,眼光却瞟到了不远处那映入眼帘的淡紫。原来是一簇野花。雨滴接二连三地打在她嫩紫的花瓣上,她不得不弯下身子。一小块泥土夹杂着雨露滚落在她身上,她却轻轻一抖,让那沉重的褐色滑下,留住了那娇小的?石。猛然间,我仿佛看见了她那凝视着苍穹的不屈的眼睛。

啊,或许她并没有别的花卉的福气,被养在花盆里呵护,或许她只是一朵被遗弃在墙角的小花,但这都不重要。她失去了好的环境,但她却拥有了磨炼的机会。想到这儿,我停下了脚步,转身回屋。当我再次面对满桌的练习时,我不再心烦。窗外的雨仍在下着,变得淅淅沥沥。

得失,得失,有得必有失。生活让我失去了玩耍的机会,失去了放松的自幼。但,它必然会给我丰厚的回报,或许不是立刻,但终有。

当我双手接过科学竞赛一等奖的奖状时,当我在掌声中走下讲台时,或许没有人意识到,在我所得的背后,有多少失。

在竞赛的道路上,我一路失去,一路有得,年段第二,多少人无比羡慕,但又有多少人舍得失去?

在雨中,我再次找到了那朵紫色的小花;在雨中,她淡得优雅,紫得芬芳。人生亦如此,在失去的后头,终会结出丰硕的果实,人生会因失而变得丰腴、充实。

这就是所谓"得失"。

篇4:精选得与失作文800字高中议论文

有些人说:"得与失是终点。"不可否认,以此为终点,他们会获得前行的动力,可在这前行过程中,他们也许会背负忧患得失所造成的压力,也许会因为一次的失去而惴惴不安。在我看来,人生是一首变奏曲,而得与失将为人生的每个新乐章拉开帷幕。

从某种意义上上来说,得与失不过是个人经历的价值判断。得到或是失去,这已是既定事实。可影响究竟如何,这是一个价值判断。得到并不意味着全胜,失去也不能代表终结。所谓得与失不过是人生历程的片段,得失之后的情形并不取决于得失本身,而是取决于你面对得失的态度。若以得做结,你将获得的不过是片刻的喜悦,喜悦之后的自矜,自矜之后的空无;若以失做结,你将承受的是"竹篮打水一场空"的失落,失落之后的自我怀疑,怀疑之后的自甘堕落。真正的智者会把得失作为每个新乐章的起点,把得失作为人生历程的一片风景。

得与失能激智者反思自我,启发我们继续保持或及时变换人生的旋律,开启新的征程。人民音乐家冼星海苦练提琴,为出国学习不断努力,却被音乐学院的教授拒绝,失去了进入音乐学院的机会。但他并没有以此为终点,而是一边挣钱维持生计,一边彻夜练琴,谱曲演奏。以得失为新的起点,他最终明确了自己的创作风格,谱写的曲目也广受赞誉。以得失拉开新乐章的帷幕,冼星海始终坚持自己的追求与理想,以新的方式开辟人生道路,成功让自己转失为得。他收获的不仅是得的喜悦,更有对人生的体悟与理解。

一成不变的人生也许会暗淡无光,得与失能我们的`人生历程增添光彩。正如《炼金术士》中牧羊少年的人生,他历尽艰难寻觅宝藏,一次次地"失",最终却在院中寻得宝藏。与牧羊少年而言,最珍贵的不是失去或得到的宝藏,而是得失之后依然追寻的意志与勇气,是得失带给他的最难忘的经历。相反,若以得失为终点,过程中的美好将褪去,一心注视得失结局的人,往往看不见路旁的风景。

当然,不以得失为终点,并不意味着我们不需要长远的目标。我们仍应执着追求心之所往,但我们不应该被得失禁锢,而应该从中觅得实现理想的正确方向。

得与失,是人生不同阶段的开始,更是人生旅途中不可或缺的过程。用得与失奏响人生的变奏曲,你我将收获的是最美的华章!

篇5:精选得与失作文800字高中议论文

心的颤动,携带了泪水与微笑,美好与丑恶。人就在这方寸之间,绘尽冷暖。

意识支配着行为,行为和意识原本一致,但人是有两面性的,一面"人前",一面"人后"。"人前"是意欲有所为,但又要考虑形象的塑造,这时,周围人成为一面镜子。"人后"则是与心,与自身的对话与交谈,它藏在深夜里,很少暴露。正如你目不转睛地注视镜中的自己,却又常常会为之一惊:"人前"的形象总是不及"人后"的形象能够跟心灵的走向一致。都知道北宋书画家米芾个性怪异,举止癫狂,他可以撒开腿,随随便便地跑上殿,也可以把未干的砚台墨迹揣入怀中。可这是他在人前的形象,为宋徽宗所接受,为众臣所接受,为社会所接受。可何以知米芾之得失?才气横溢的他如何挥笔创作,或如何为书法喜忧参半?记载鲜少,这"人后"的一面,就被"人前"的形象淹没了,后人不得而知。

"人前"形象由他人凸现,"人后"得失靠自己体悟。体悟作为形象的影子,被覆在形象之下。"喜怒应不形于色",这是中国古人的传统,无论得失,他们总是将想法隐匿于心。尧舜以后,帝王接受所谓的禅让,总是先推脱,随后三让而受。多次辞让的表现背后,我们实难揣测其内心的波澜,或许接受王位会使他感到隐隐的担忧,唯恐市井里哪一撮人会闲话自己帝位不正,或许他的狂喜早已盖过一切,因为自己终于得以君临天下,这或许又触发其难以言说的感怀,因为"禅让"背后就埋藏着一场骨肉相残的腥风血雨。必定有得有失,可他们之间唯一的共性是,当事人全不言语,全藏于心。只有心知。

和中国古代温软柔和的宣纸一样,人们这种"仅有心知"的习惯是在时光一次次的淘洗后才逐渐积淀下来的。"大音希声,大相无形",深深的隐匿与温婉的外形是为大多数人所偏爱的类型。沉静在一棵菩提下,默然与心对话才是心智得以飞跃的正确途径。于是老子骑青牛出函谷关,庄周梦中遇蝶,都是一场与心的对话,顺应了中国文化中"心知"的潮流。

方寸之间,是一种空间上的限制。墙头花瓣旋落枝头,舞在院内,便与他人无关。可落英之美,既不愿同他人一道分享,则待到花尽之时,也只有一人洒扫庭院,只有一人,苦耐寒意与寂寞。将"得失"限制在"寸心"的空间之内,就必须学会承担。既然精髓溯源于心,则寸心之间需容拘精髓之重,以"有形"容"无形"。如果说深刻的思想来源于经历,则方寸之间的得失,大有文章可作。曾国藩幼时彻夜背习文书,因为笨,寒意彻骨之中一直反反复复,恰巧家中有位梁上君子正伺在檐下,候着曾国藩熄灯就寝,可直到那贼将文章背熟,曾国藩依旧在反复,仍无法将文章背出。最后小偷忍无可忍,从梁上跳了下来,当面骂曾国藩是头"小蠢猪"。

我们从来只知曾国藩是一代名儒,总是只见他身处高位之荣耀,却忘了分析其背后的得失。无法料想曾国藩被一个贼训斥得面红耳赤的场面,他在得到辉煌成果的同时甚至丧失了一部分自尊,他只能在阴影里注视自己的渗着血的伤口,苟且地寻觅着些许安全感。他或许一次次拷问自己,又一次次在暗夜里选择坚守。回首时,成名或否已成客观局面,而他至少对"寸心"无愧。这是一个叩问内心而慢慢释然的过程。

人心顶受压力,接受拷问。如此,得失不过是表象。"寸心知"提出的要求,不仅在于孤守心灵,不仅限于"大相无形",还是对人承担能力的考验。是否"从心所欲,而不逾矩"?将心从黑暗中剥离出来,并与其对话。人心的缺口被勾勒出了轮廓,我们不得不直面,且寸心得知。

心,又颤动,似某种神秘的旋律,这是人影与人心的对话,此刻,得失仿佛院内繁花落尽。墙外只见凋零,不知院内,已然硕果满枝。

篇6:精选得与失作文800字高中议论文

清澈见底的溪水淙淙地流淌着,它充满了生机与活力,而湖水却静止不动,犹如死亡一般。于是湖就问道:"同样是水,为何你是那样充满活力,而我却没有生机呢?"小溪回答说:"因为我舍弃了一池旧水,注入了一池清水,有舍有得才能永远充满活力。"

舍,是一种智慧。梅花在夏天舍弃了百花争妍的机会,却在冬天凌寒独自开放,于是它得到了一任群芳妒的美名。

舍,是一份呵护。树叶深秋之际,舍弃了相依相伴的大树,它并非无情有,而是为了"化作春泥更护花"的远大追求。

舍,是和种磨砺。沙粒舍弃了骄阳之暖,寄身于蚌中,饱受风吹雨打的磨难,最终才变成了璀璨夺目、价值不菲的珍珠。

舍,是一种勇气。北溟的大鹏舍弃了安逸的生活,它乘风而起,振翅高飞,于是才有了"扶摇而上九万里"的气魄。

在迈阔的坦桑尼亚草原,一只饥饿的鬣狗在四处觅食。它沿着灌木间的小路奔跑,来到一个叉路口。在两条叉路的远方,各有一头山羊绊倒在灌木丛中挣扎不出。鬣狗的口水淌得老长,它想先走其中一条路,却又担心另一条路上的山羊被别的动物抢走。最后它决定,左脚沿着左边的路走,右脚沿着右边的路走。但是两条路越分越开,相隔越来越远,最终鬣狗把的身体劈成了两半。由此一条古老的谚语在非洲广泛流传:"鬣狗难过岔路口。"

看到岔路口的两头山羊,都想占有,结果都没得到,还白白丢命。其实"鱼和熊掌不能兼得",面对"鱼和熊掌"最好的方法就是选择放弃一种。而鬣狗并不懂得这个道理。试想假如鬣狗放弃了对另外一头山羊的欲望,那么结局又会如何呢?我想,它一定会津津有味儿地饱餐一顿,然后拖着快要撑爆的肚子满意而回去。不懂得放弃的智慧,这是鬣狗的悲哀。

有时候,放弃并不是一种错而是为了更好的获得。现实生活中,虽然也有众多的不舍,但该放弃的就要放弃。选择了放弃,恰是为了更好地追求,放弃是一种更高境界的追求。勇于放弃,才能实现更好的追求;勇于放弃,才能弹出更美的人生旋律。

"舍"与"得"始终是辨证的,并在某种程度下相互转化。那么,我们在舍弃时就不要过分忧伤,因为"获得"已经在不远处招手;在得到时也不要过分激动,因为意外总是时有发生。

篇7:精选得与失作文800字高中议论文

漫无目的地坐在电脑前,摇晃着手里的鼠标,随意地点击着界面上的按钮。说实话,自己不知道这样浪费了多少光阴,也不知道自己从什么时候开始变得如此闲暇。也许是从钢琴考完十级开始吧,从那时起,我的光阴被自己潇洒的挥霍,我的时间在空虚与失落中被奢侈的我肆意的抛弃。

不经意间看到一个网名叫"呆~"的人发的照片——一个女生,身姿修长的漂亮女孩,身着一身雪白的芭蕾舞裙,脚尖直立踮起。高挑的身材,华丽的舞衣,灯光下的她看起来就像一只要飞向蓝天的天鹅,在向所有人展现她的高傲与柔美。细细打量,发现她竟是我小学的同学。

记得小学时,我和她是要好的朋友。在一年级时,我们的家人不约而同的把我们送到李发友老师那儿去学舞。最开始时,我们热情高涨,总是练舞练到深夜。日复一日,年复一年,到了六年级,我厌倦了这样的日子,退出了陪伴我五六年的.舞台,而她却一直坚定着自己成为一名舞蹈家的梦想。看着这张照片,我明白了她这九年来的失去与付出,但我也看到了她写在脸上得到与收获的喜悦。其实失与得,只在一念间。如果当时我能像最初那样不放弃,不妥协,那么我失去的会变成我得到的,那张照片上的人——会是我。

突然想到钢琴,算算日子,也有半年没有碰它了吧!考完十级后,我已决定安心学习,不再被其他的事物所牵绊,但心里还是涌出一股冲动。我关掉电脑,走到钢琴前,用手拭去那层薄薄的灰尘,轻轻掀开琴盖,然后随意按下一个音符,霎时——

我知道我不会再放弃,不会重蹈覆辙。心里失去的仿佛再次浮现,全世界都似乎在黑暗里发光,我不会再继续有失落与愁绪,不会再让得到的失去,失去后感伤——

希望时候还不算晚,还能够在失去前争取、补偿。

查看更多

《数字教育平台开发项目策划》思维导图

U482242448

U482242448树图思维导图提供《《数字教育平台开发项目策划》》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《数字教育平台开发项目策划》》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d6437326e3e07ecf1e5e178ba84d0100

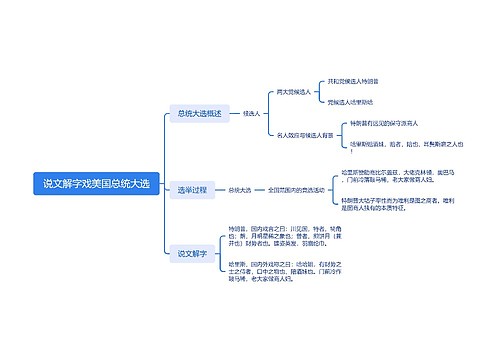

说文解字戏美国总统大选思维导图

fishfol

fishfol树图思维导图提供《说文解字戏美国总统大选》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《说文解字戏美国总统大选》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:062e27e31bfd81ad6f3ed78f2a4c7de2

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心