我是一只猼訑,《山海经》说我"状如羊,九尾四耳,其目在背,佩之不畏"。确实不懂什么叫畏惧,千年来跟狩猎我的人捉迷藏,我对"人"渐渐生了兴趣,也想做上一回人。

我投胎在耕读人家,两臂双足,似模似样,可父母说,我还算不得一个人,要读书识礼。不算就不算吧,反正当人类孩童果真有趣。

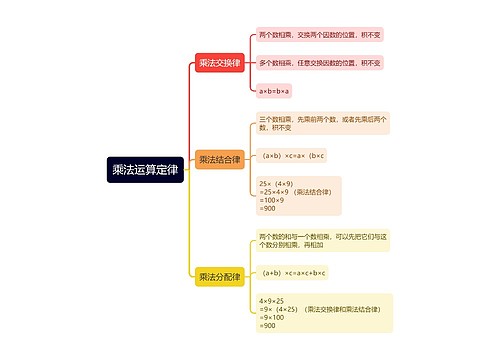

八岁开蒙,先生教我写字,天地人,要我学写"人",这有何难!左一划,右一划,齐活儿!先生戒尺敲在手背上,火辣辣地疼:"猢狲!这人字最讲究,要如此这般…"

"逆锋起笔,藏而不露。"先生曾是才华横溢的举子,却因锋芒太露得罪了权贵,屡试不第,只得在乡野教我这猢狲如何夹着尾巴做人。

"中锋用笔,不偏不倚。"爹爹曾是六品通判,一辈子务求清白做人,独善其身。不敢抱府尹大腿,也不敢得罪提督,在权力斗争中早早被汰换下来,买了些地当个富贵员外,也算是得了善终。他总说做人,最重要就是中庸之道,不偏不倚。

"停滞迂回,缓缓出头。"我最喜欢大哥,文武双全,意气风发,如白鹤一般的少年。前些年中了状元,择婿车风动帘动,大哥却始终不肯离弃嫂嫂与京中高门结亲,仕途无望。他回乡辞官经商,小有所成。

我握着笔,画着三人小像,却迟迟不去描那个人字。"淘气,还不快描红!先生说的话到底听没听进去?"一双手揪着我的耳朵,拎起来拧。

"不!"我疼得浑身的毛都立起来,脸侧又长出两只耳朵,身后展开九尾,背上张开双目,冲天而起,"不!我不要描这个人字!"

好端端一只神兽,天地生养,无畏无惧,岂能为了一个字描来描去,画地为牢?

瞧那王羲之的兰亭,张旭的狂草,哪一个字藏头露尾了?我来做人,是想学列子御风而行,学屈原上下求索,学竹林七贤的风骨,学李白谪仙的浪漫,学东坡一蓑烟雨任平生,学文山留取丹心照汗青!我偏要锋芒毕露、狂放不羁地过"人"这一生!谁敢拦我!

山中岁月长,人间数十载一晃而过。夫子去了,兄长老了,爹爹临终前一直唤我名字,夜里无人,我到他塌前跪下,爹爹摸着我的头,说:"你出生那日瑞光大现,爹爹便知你生而不凡,不愿拘束你。我隐退,你兄辞官,不是无能怕事,是为了守着你的平安。这"人"字,先生没给你讲明白,那些起承转合描描画画从来不是重点,一撇一捺相依相扶、彼此支撑,才是"人"的根本。"

"爹,做人真难,这人字,我做了一遍,写了一遍,描了一遍,还是没学会。"我哭了。

"你不愿做人,遁走去了也好,爹爹怕啊,总是怕,娘胎里怕生不下,生下来怕养不活,养大了怕你不懂畏惧,闯下祸来爹爹挡不住,护不了你周全。"

爹爹像小时候那样搓搓我的耳朵:"你是猼訑吧?生而无畏。儿啊,"畏"不是坏事,有所敬才有所畏,有所爱才有所怕。爹爹要走了,这人世间再没人能护着你,回去吧!再别回来了!"

我的心,好痛好痛,活这么久,也流过泪伤过心,但是另一种更痛的情绪弥漫上来,我搓着爹爹越来越冰凉的手,使劲喊他。兄长冲进来撑住我,"莫哭,还有哥哥。"我靠在他的肩膀上,

爱别离苦求而不得,酸甜苦辣样样尝过,才知人的锋芒个性都是外在,彼此之间的信任、扶持才是根基。描红只是模仿个样子,最后还是要自己亲手去写好这一生为"人"。

U575789758

U575789758

素描

素描