立夏寓意好的14种传统食物思维导图

一生孤注掷温柔

2023-04-04

今年的立夏节气在5月5日,立夏到来时人们常常会吃一些传统食物,因为它们寄托着祈福平安的愿望。

树图思维导图提供《立夏寓意好的14种传统食物》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《立夏寓意好的14种传统食物》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:490983d8c168dac170c74f7ffb84dd80

思维导图大纲

相关思维导图模版

分析传统文化进行创新设计的优秀作品思维导图

U281619454

U281619454树图思维导图提供《分析传统文化进行创新设计的优秀作品》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《分析传统文化进行创新设计的优秀作品》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b10e0023950f5b8b1cd58ca2e19944cc

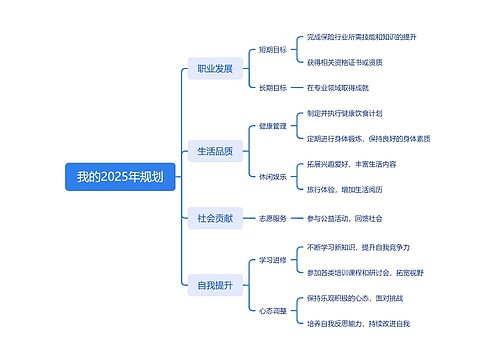

我的2025年规划思维导图

U680786224

U680786224树图思维导图提供《我的2025年规划》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《我的2025年规划》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e2625445def79b1b2f76c206264f9ff5