语文选择题答题技巧思维导图

情殇未去

2023-04-04

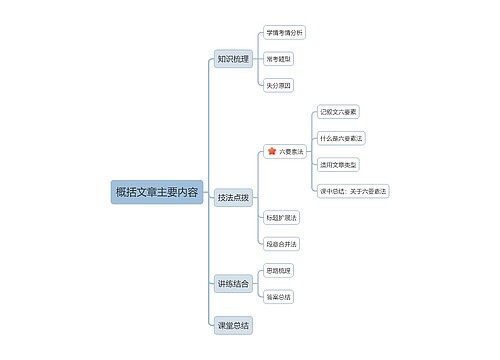

我们都知道,做语文选择题首先要审清题意,其次要方法,比如采用直接法、比较法、排除法、代入法等等答题。

树图思维导图提供《语文选择题答题技巧》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《语文选择题答题技巧》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5d1b552bb7ee5932e3f62aaae2156fe9

思维导图大纲

相关思维导图模版

思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面思维导图

素描

素描树图思维导图提供《思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8988e5a05fb69634e53868891d5ee2b1

鄂尔多斯市校园安全网格化管理清单 思维导图

U380994165

U380994165树图思维导图提供《鄂尔多斯市校园安全网格化管理清单 》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《鄂尔多斯市校园安全网格化管理清单 》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e9e8dd2a9283da8683fad4bac8b29517